分类导航 / Navigation

|

商品详情

注意:《长安新出墓志》是电子版(本站电子资料大部分是PDF格式,极少部分为DJVU格式。非txt epub azw3 mobi doc exe uvz pdg等格式),不是纸书,不发快递,付款后自动发货,弹出百度云盘下载地址和密码,自己下载即可!(下载后可用电脑、手机、平板电脑阅读,阅读后如感兴趣,可以去书店购买相应的纸资书籍)  《长安新出墓志》PDF电子书全1册,由文物出版社2011年出版。

《长安新出墓志》由西安市长安博物馆编著,2011年文物出版社出版。该书系统整理陕西省西安市长安区新出土的北魏至清代墓志,旨在为历史与考古研究提供碑刻文献参考。

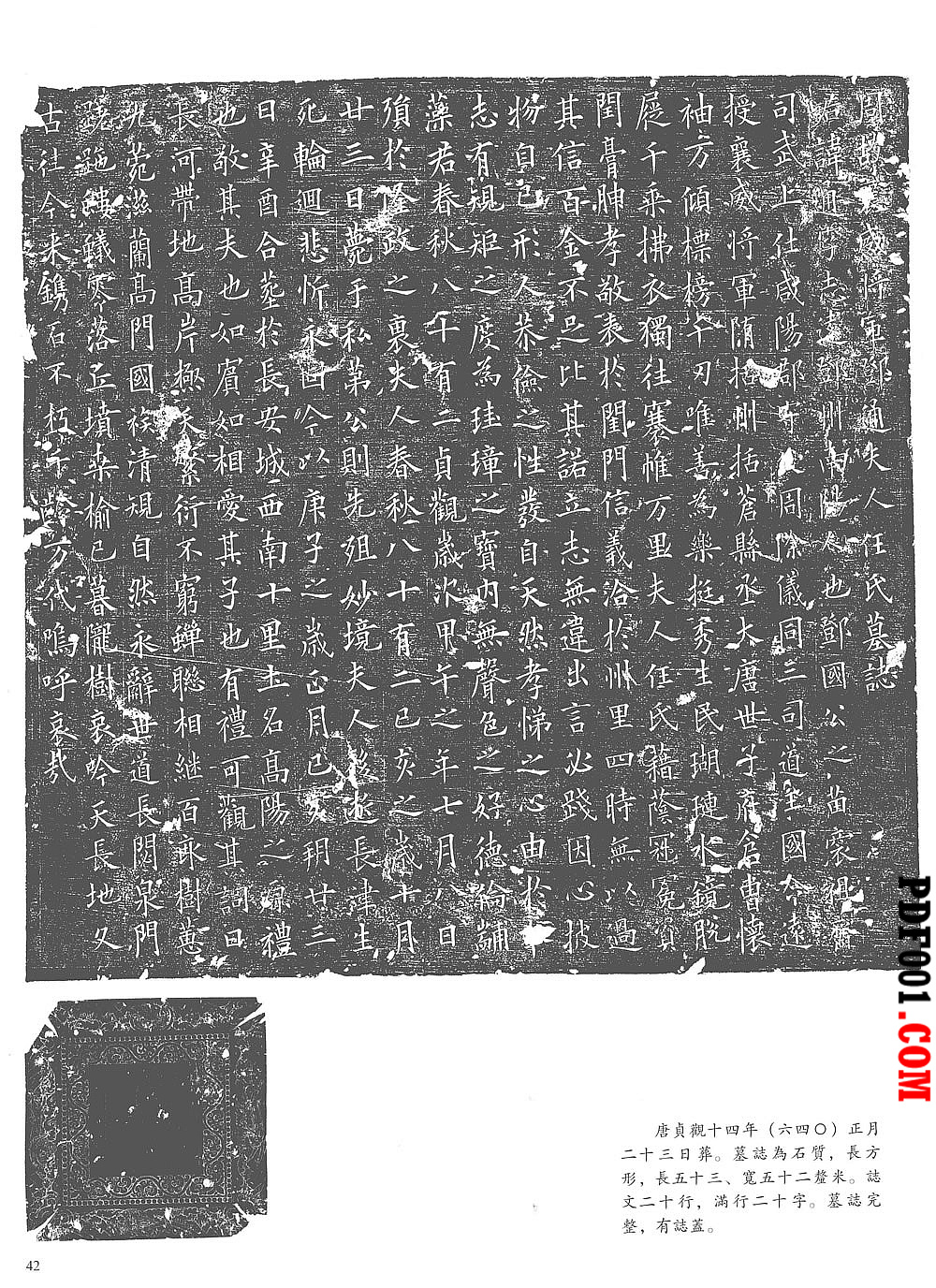

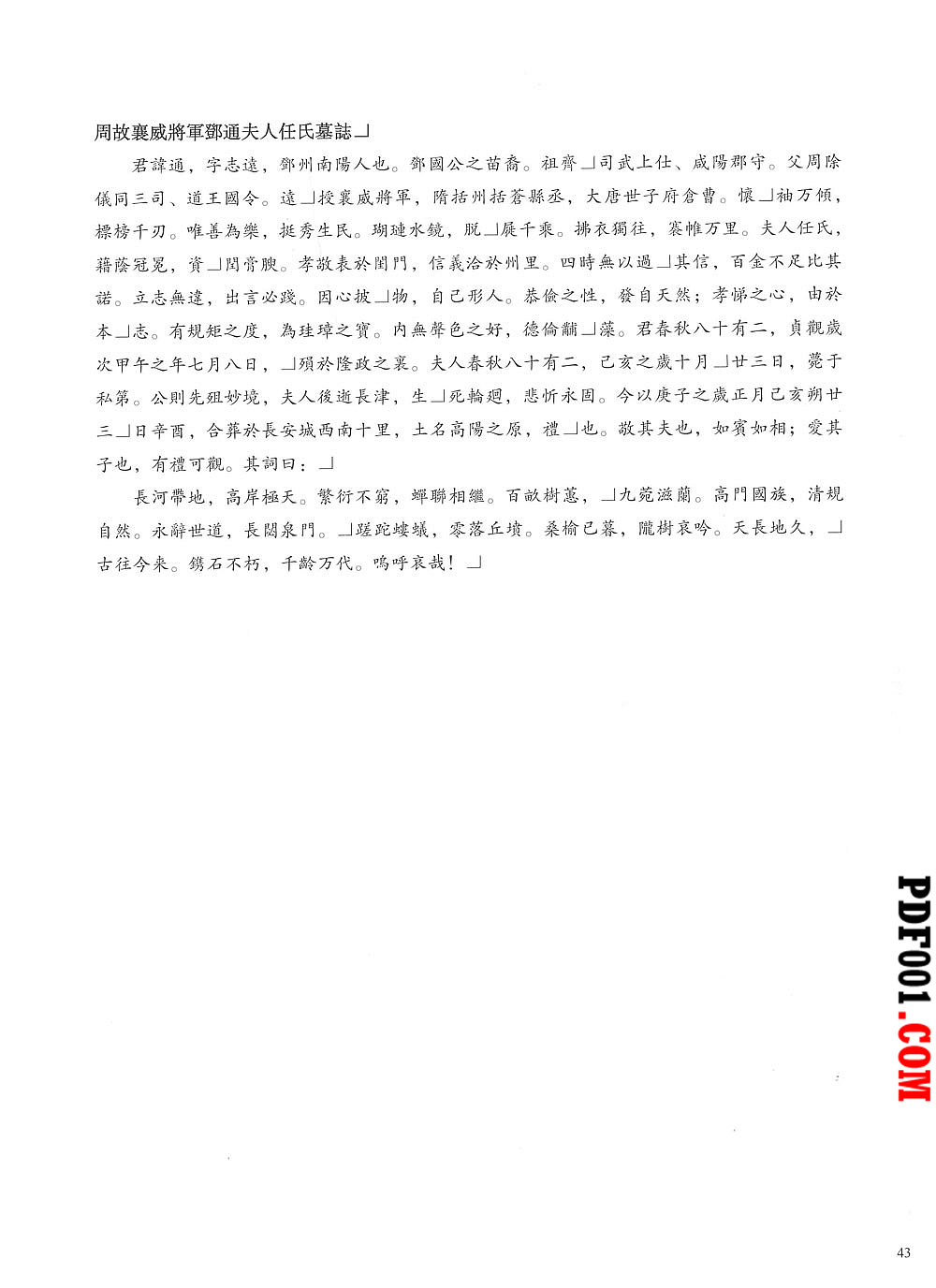

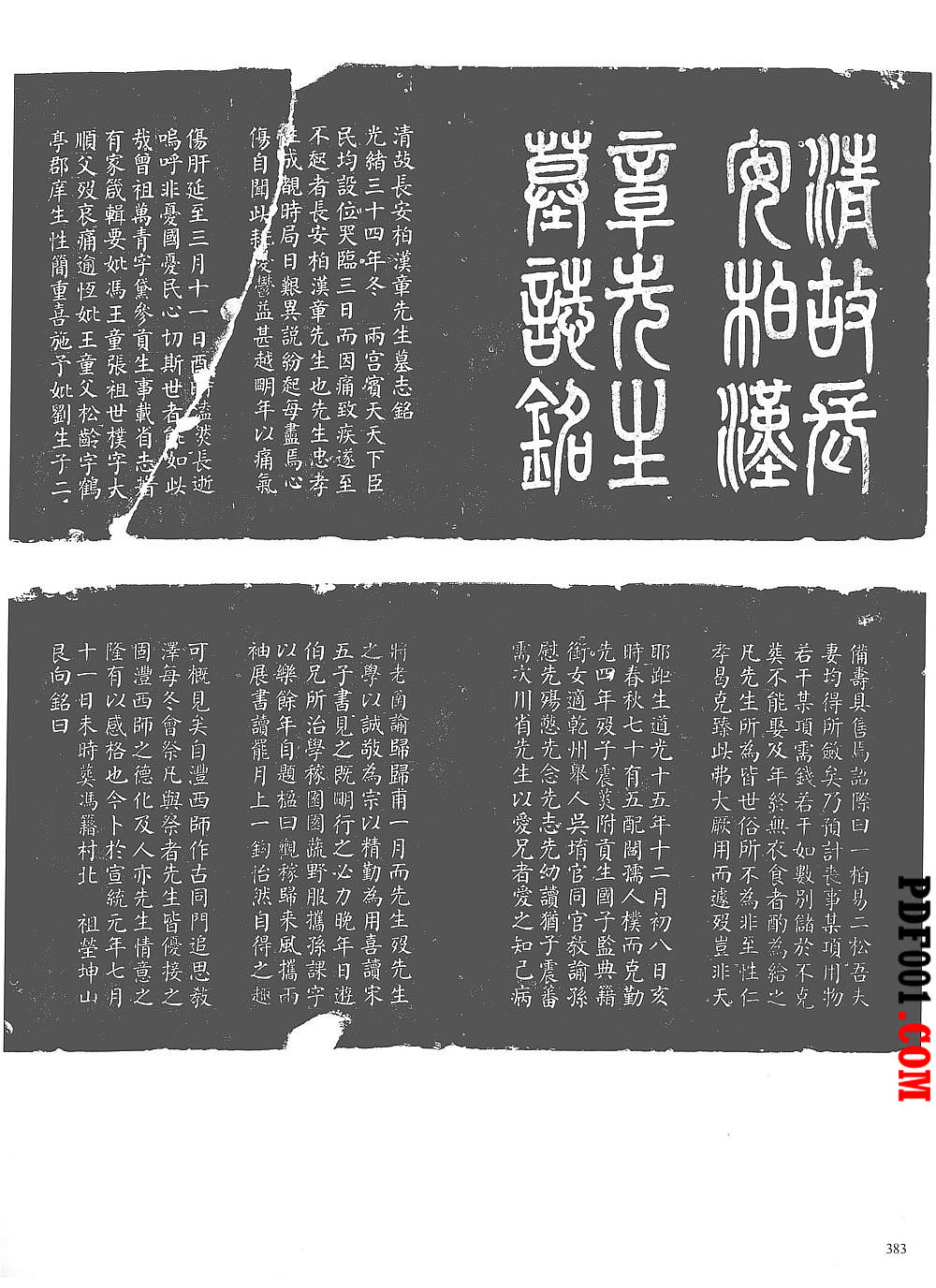

全书收录墓志半数以上为首次披露,涵盖北朝至明清时期,涉及皇家贵族、官吏、僧道等不同社会群体。墓志按历史纪年编排,每篇均附録文、拓片图版及形制、出土信息说明,采用原样影印保留石刻原貌。所载墓志内容补遗史籍缺漏,如薛氏、韦氏等世家大族世系及唐代政治事件细节,为家族迁徙、区域文化研究提供实证。书中收录徐浩等名家书迹及篆、隶、楷、行多种书体,包含武周新字、异体字等书法流变资料。

《长安新出墓志》出版说明:

碑刻貯存或者儲藏着一個地區、一座城市珍貴的歷史記憶,如果説碑刻猶如刻在石頭上的史書,那么墓誌碑刻的紀念性則如凝固在岩石上的精魂。碑誌還標識着一個區域的文化高度,有着地緣的因素,似乎是一部地方史的文字備忘绿,它是用生命書寫的史章,鎸刻在冰冷堅硬的石頭上。

在長安這塊中國古代隋唐文明養分浸染最深的土地上,出土了架多的石刻史料,當人們沉思凝視着一塊塊墓誌碑刻,仿佛回望着古人的精神家園,重温起那些風雲起伏的歷史歲月。古代京畿内的長安縣“地沃物豐”,爲“京師衣食之地”,物質基礎和地理形勢决定了這裹是“膏腴之地”、“上富雄地”,從皇家貴族到達官貴人、從士子胥吏到禁軍武士,從高僧大德到女尼道冠,都在這裹生活過、游覽過,敷千年的滄桑經歷見證了多少王朝的人文變遷。面對終南山麓,眼底翠緑遍地,尤其是佛寺道觀衆多,被譽爲風水寶地,他們把長安作爲自己最終歸宿處,紛紛買地造塋,立碑竪碣,不僅留下了衆多的碑刻碣石,而且歷史研究價值極高,遺存集藏非常豐富。

如今的長安區是西安市風景秀麗的後花園,二○○七年我到西安參加碑林博物館建立九百二十年國際學術研討會,爲了擴大搜尋新的出土史料視野,專程到長安區博物館考察碑刻文物,而館長穆曉軍則是我在西北大學教書時的學生,他在長安工作了十幾年,已是當地頗有名氣的文博專家了。我在他的帶領介紹下認真觀察了一些新出土的墓誌碑刻,特别是唐安樂公主等人的墓誌令人感嘆,這位唐中宗的小女兒生前“光艷動天下”,要做“皇太女”,史載她生活窮奢極侈,開府賣官干政,先嫁武崇訓後嫁武延秀,李隆基與太平公主合謀發動政變時她還在“照鏡畫眉”,被殺後貶爲“悖逆庶人”。現發現的墓誌镌刻“大唐故勃逆宫人”(見《大唐故勃逆宫人誌文并序》),記載她“禀性驕縱,立誌矜奢,傾國府之資財,爲第宇之雕飾”;雖然皇上“仁慈徒遠,骨肉情深”,於景雲元年(七一○年)十一月被埋葬,但死後只有很小的墓室。人生處世真是奇幻,起伏變化往往無常。這些墓誌石刻被人們視作是古人追思的載體,祭掃的標誌,但實際上却有如跌宕的歷史塊壘,以堅實的巖體、無言的沉默,向着後人無盡地傾訴墓主人的人生跋涉,化作了昭示千秋的憑吊思緒。

曉軍館長隨後赠送了我數幅新出唐代墓誌拓片,讀之令人感嘆。墓誌中的人物,有的爲國捐軀、殞身不惜,有的爲政清廉、民所歌之,有的爲非作歹、極力掩飾,有的狂傲一生、品格低下,有的使人終身潦倒、委屈一輩,有的讓人縈懷心碎、緬懷追念,即使那些龍子皇孫李元昌、李恪、李裔等(見《唐故元昌墓誌銘》、《大唐故恪墓誌銘并序》《唐故隨州司馬員外置同正員贈尚書考功郎中賜緋魚袋隴西李府君墓誌銘并序》),不是賜死就是被殺,留下了許多想象的空間。雖然墓誌碑文内容五花八門,但有的人物讓我們鏈接起武則天時代的恐怖,有的人物則讓我們對當時歷史事件做了揭密,有的人物使人回眸到民族危亡的時刻假若說我們超越千載時空而與古人邂逅,當時我便有了编輯出版長安新出土碑刻精華的思路,因爲近年來人們常常感嘆石刻墓誌被自然侵蝕、人爲損毁或盗賣流失,長安這批新出土石刻墓誌應該是非常珍貴的。回到北京後我就提議由文物出版社向全國古籍整理委員會提出二○○八至二○○九年度出版經費申請,在評審專家嚴格審查和支持下,最終按照新史料整理獲得了重大項目的資助。文物出版社幾十年來已經出版了不少出土的碑刻史料,主持承檐長安的墓誌石刻整理項目也是責無旁貸的任務,特别是要把近年來出土的新資料公布于世,更是迫在眉睫的事。在長安博物館和穆曉軍館長日爬夜梳的辛勤勞動下,一塊塊墓誌拓片被錘打出來,一篇篇文字被初步整理出來,其間的努力與辛苦只有我們通過不斷溝通知道。長安雖然是西安市的一個由縣改爲區的行政區域,但它古老的名字一直是世矚人說、載譽青史,漢唐風韵撲面,石刻出乎其中,宋元翰逸浸染,文脉相承碑銘,是許多歷史學家、考古學家追溯的地方,儘管我們所見的石刻任憑風雨吹打、歲月剥蝕,有些磨礪無痕,有的泐漶不清,但均是獨步古代的文化遺產,對辨章學術、考鏡源流有着極好的作用。有人愛把墓誌石刻比作古人講述大型系列歷史的紀绿片,不僅聚焦着一個地域逝去的人物,而且記绿着人物遷徙流變的沉浮,儘管它不能描述一個人的個性細節,不可能全景式地展示人物豐滿的形象,但它見證了風雲會際中芸芸衆生的人性形態,特别是一些歷史人物常常會被社會所扭曲,碑誌文字所隱含的複雜性,撰刻者含蓄地透露出的思考,都使我們需要深入探討石刻中幽微的遮蔽内容,即使對重塑一個人會帶來極大的困難,但它無疑會帶來許多意想不到的收獲。

我越來越相信墓誌石刻中的一些史料價值,它不單是我們研究歷史必不可少的工具,而且還可以爲研究過去提供一個不同尋常的視角,即它可以從本家人、本家族、本民族的内心深處審視過去的歷史。如果説史書要以紀事爲主,那么墓誌更關注的人,是人的品格、德行和命運,以及人的播遷。而有什么能比人本身更使後世人感興趣呢?石刻墓誌正是起了彌補史書不足的遺憾。

例如在隋代墓誌中,陳朝孝宣皇帝第二十六子陳叔興在十三歲就被封爲沅陵郡王,陳滅亡後於開皇九年遷徙長安,大業三年(六○七年)時死在長安弘教鄉務德里,年僅三十五歲(見《前陳沅陵王故陳府君之墓誌》)。墓誌將他比喻爲文雅好學的劉安、聰明修文的曹植,他的事迹儘管被撰寫者一筆帶過,但他與其母施太妃以及兄妹陳叔教、寧遠公主一起有着亡國痛别金陵的經歷,寧遠公主於開皇九年(五八九年)又被隋文帝納爲宣華夫人,這其中的跌宕心情墓誌又焉能表現呢?但是墓誌却將一家人的脉絡梳理得非常清楚,給了我們更爲清晰的認識,例如在唐代墓誌中,天寶十三載(七五四年)游擊將軍、右武衛中郎將熾俟汕(字伏獲)墓誌是又一重要發現,長安高陽原曾出土其父熾俟弘福墓誌,由此可知他們是三姓葛邏禄熾俟部投奔唐朝入京的移民。熾俟汕雖爲西域外族人後裔,但他作爲將門之子被詔許“成均讀書,又令博士就宅教示,俾游貴國庠,從師私第”(見《☐故游擊將軍右武衛中郎將熾俟公墓誌銘并序》)。他們三代人曾爲唐朝貢獻了自己家族的畢生精力。熾俟讪的夫人康氏,可能是中亞康國人後裔,應爲典型的西域民族之間通婚。而爲熾俟迪撰寫墓誌的是京兆進士米士炎,似乎也是粟特米國人的後裔。所以這方墓誌爲人們了解活動在金山地區西突厥汗國葛邏禄部族遷徙增補了史料。

又例如長安是唐代韋氏家族最大的故居聚集地,出土的韋氏墓誌也最爲衆多,韋及、韋詢、韋襈、韋正貫、韋定郎、韋翰、韋慶嗣、韋長卿、韋慶本、韋孝忠、韋柏尼等等,這樣個延綿百年的名門望族,靠什么力量支撑延續不斷,看着那些韋氏墓誌不禁讓我們感到就是文化的力量,正如韋正貫墓誌所說“韋氏世登文科,掌綸修史;婚姻之盛,甲於關右”(見《唐故嶺南節度觀察處置等使銀青光禄大夫檢校左散騎常侍兼御史大夫贈工部尚書京兆韋公墓誌銘》);這是一種超出經濟實力的巨大力量。特别是韋正貫墓誌記載他於中唐以後擔任嶺南節度觀察處置等使,改革弊政,“波斯訶陵諸國,其犀象海物到岸,皆先籍其尤者,而市舶使以布帛不中度者酬之,公理一削其事,間其便所以給焉”。這是海上絲绸之路的重要史料。歷史并不恍如隔世,儘管年代漸行漸遠,但我們研究墓誌石刻就像深挖主角背後的故事,走訪撰寫者留下的旁述,傾聽那些史書上没有的聲音,翻檢那些官書上没有留下的記绿,通過類似民間故事叙述的方式,作一些素描式的陳述。例如武嗣宗是武則天從父昆弟之子,活了五十歲却也是個炙手可熱人物,曾被封爲管國公(見《唐故赠太子少保管國公武府君墓誌銘并序》),對他的考證史料不多,這方墓誌恰恰填補史書空白。正是這種獨特的研究和關注體驗,需要時間消化和領悟信息。

我一直認爲墓誌石刻不單是歷史相對客觀的記绿,更是逝者存於靈魂的印記,雖然它基本上屬於微觀歷史,或者屬於自家人的口述史,但它畢竟展現出當時的政治風雲、民間習俗和人物的命運。對墓誌石刻文字和内容的整理校注,明清以來就是古文輯绿的重要内容,而今更是古籍整理的重要項目,它對於留存民族歷史記憶的作用絶不可低估,一幅拓片有價值的内容會從側面佐證史書記載的正確與否,更直接地展現出歷史的縱深與跨度。墓誌石刻不僅能傳遞出歷史的信息,其背景的點滴都能折射出當時的社會狀態以及審美取向和文化層次,儘管媒體技術廣泛傳播,但石刻資料始終是我們不可替代的石頭讀本。

隨着長安的墓誌碑刻不斷出土,還將會繼續编録下去,僅本卷縱觀之後就有幾個特點:

一是輯軼補遺,搜輯齊全;從北朝隋唐到宋元明皆有,只要是在長安土地新出的墓誌幾乎搜羅齊全,有一半之上爲首次披露者。二是圖片清晰,校點精善;對石刻墓誌采用拓片原樣影印的方式,保留原來的風貌,使拓片圖像與文字校點互參爲比,既示人全貌又經過文字勘校。三是資料珍稀,綫索寶貴;由於這些墓誌石刻均是本地出土的,最可靠還是以原物爲準,所以不僅史料珍稀,而且爲歷史研究提供的信息非常寶貴。正如整理者所說的有利於學術界從第一手史料角度進行觀照,目的是便於匡補史實,有着文化傅承的價值。

要達到古籍整理優秀成果的標準水平,還有一個價值就是整理者對古代文體意識和語言修辭運用要給予注意,例如唐代著名文士李峴、崔博言、鄭虔、李嶠(見《大唐贈吏部尚書益州大都督汝南郡王韋府君墓誌銘并序》)、張讀、張籍等人當時撰寫的碑誌内文,有效的增補了一些史書上没有語言,有着文化審美和歷史記憶的功能,即使不是“官方語言”而是“社會話語”,但拾遺補缺難能可貴,這方面知識以前比較缺憾,值得今後進一步深入研究。墓誌碑刻除了作爲石刻文獻的史料價值外,在書法發展流變上更有着獨特的藝術價值,在長安出土墓誌中有許多唐代名家筆迹,像徐浩的書法就不多見。墓誌刻石包括了篆、隸、楷、行四種書體,漢隸、魏碑、唐楷各占時代主流,其中夾雜着許多令人難認的碑别字,需要長時間的揣摩考釋,但破譯的樂趣也融入字裹行間,猶如一個古老的文字寶庫等待後人去尋找。

關注古代石刻史料的讀者皆知,由於中國考古學的“日新月異”的進展,對新史料補充與更正往往每幾年就有一批新的貢獻,而墓誌彰顯於世正是這一類的寶貴文物資源,也是不可再生、不能替代的文物財富,文物出版社目前正在與各地考古研究所聯合推出一批新出土的石刻墓誌,我們希望能得到古籍整理專家學者更多地支持和關注,成爲國家文化遺產中不朽的人文經典。 免责申明:

万圣书城仅提供下载学习的平台,《长安新出墓志》PDF电子书仅用于分享知识、学习和交流!万圣书城不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请提供《长安新出墓志》的资质证明,我们将于3个工作日内予以删除。

|