分类导航 / Navigation

|

佛教考古:从印度到中国 全2册 2014高清

价 格:¥ 12.80

30天售出:135 件

商品详情

注意:《佛教考古:从印度到中国》是电子版(本站电子资料大部分是PDF格式,极少部分为DJVU格式。非txt epub azw3 mobi doc exe uvz pdg等格式),不是纸书,不发快递,付款后自动发货,弹出百度云盘下载地址和密码,自己下载即可!(下载后可用电脑、手机、平板电脑阅读,阅读后如感兴趣,可以去书店购买相应的纸资书籍)  《佛教考古:从印度到中国》PDF电子书全2册,由上海古籍出版社2014年出版。 《佛教考古:从印度到中国》由李崇峰著,本书稿以天竺佛教史迹开端,从西到东,分别研究了丝绸之路上的天竺、新疆、北方、南方佛教史迹中的有关佛教考古的问题,以佛教石窟寺壁画、塑像等具体考古发现,结合佛典展开研究,考察佛典和石窟之间的内在联系。在此基础上透视中印佛教交流,寻找中印佛教石窟中各因素的发展、演变和流传过程。作者专涉佛教考古研究领域,得益于早年的语言学习,熟练掌握英文、德文、梵文,并能阅读法文、吐火罗文等文献,能直接阅读佛教原典,查找国内外诸多有关佛教考古的文献,同时在与国内外学者直接交流过程中,形成自己的学术观点。在此过程中,作者多次考察丝绸之路上的佛教石窟寺,获得**手资料的同时不断验证自己的学术观点。他秉承季羡林先生“中国文化受印度文化的影响太大了,我要对中印文化关系彻底研究一下,或许能有所发现”的研究思路,在佛教考古这一领域潜心研究二十年,而得此作。

《佛教考古:从印度到中国》出版说明: 据文献记载,宗教在中世纪各个国家和民族的生活中曾一度占据重要地位。研究中世纪的佛教活动,从历史方血来说,就是对文献加以研究;从考古学的角度来讲,其遗迹和遗物是主要的研究对象。通过佛教遗迹与遗物的表象特征,结合文献分析遗迹与遗物性质,进而探求其所蕴含的诸多历史信息,最后将这些历史信息经过分析、比较和研究,揭示出某种信息的演进规律和历史内涵,从而达到部分重建或恢复历史面貌的目的,增进东西方的相互了解。

自19世纪中叶以来,各国学者已从不同角度对印度和中国的佛寺遗址和石窟寺进行了多层面的研究。他们既注意到了寺院的平面布局及像设、石窟寺的建筑形制及题材内容,又论述了这些佛教遗迹产生的历史背景及社会意义既有专题论述,也有综合研究。不过,目前各国学者的研究仍大多局限于某处或某地区的佛教遗迹随着佛教研究的深人,我们发现:佛教文化遗产从南向北,自西往东(即印度一中亚·中国)的演变过程较为复杂,甚至出现了某些明显的反馈现象。

我们认为:研究佛教文化遗产的来龙去脉,犹如勘测一条河流;要想了解其全貌,不但要看中游和下游,还必须考察一下上游。这样,才能对其有一总体印象。迄今涌论中印佛教文化遗产的著作不多,从纵横两方面对印度、巴基斯川和中国的佛教遗迹进行系统研究的更是鲜亻j发现本专题论文集就是在这方面的初步尝试。

笔者曾在国内外受到过严格的佛教考古学训练,因而本书采用考占学方法作为主要的分析和研究手段而在论及佛教遗迹与遗物的象征主义及其内涵时,则采用社会-历史学方法论来阐述。

佛教考古学,是运用考古学方法研究佛教有关遗迹和遗物的人文科学·中国的“佛教考古”学科,是宿师季庚先生首倡的,它的英文对应词应为Buddhistarchaeology,1884年,英国学者比尔(SamueIBeal)在撰写《大唐西域记》英译本绪言时,因推重英国考古学家伯吉斯(JamesBurgess)的工作而使用了这一术语。

佛教考古的对象主要分作两类,即遗迹和遗物。遗迹包括寺院遗迹和石窟遗存,前者通常指地面上建造的寺塔,其中佛塔早期是地面寺院的中心,晚期仍然是地面寺院的重要组成部分;那些依山靠崖开凿的石窟寺,则是地面寺院的“石化”形式,这点在印度和中国都反映得十分清楚。遗物涵盖的内容广泛,主要有造像、经典及佛教用具。本书所要讨论的内容,主要是遗迹,兼及遗物。

《佛教考古:从印度到中国》共收集文章31篇,实际上应为26篇,因为其中5篇为英汉双语稿,都是英语撰述在先,汉语重写在后;另有6篇为英文稿。全部文章分作五组:

第一组共三篇,探讨古代天竺,即佛教艺术发源地的寺塔遗迹及石窟寺。其中,1.《塔与塔庙窟》,根据窟内俗语(Präkrta/Prakrit)题铭,结合巴利语(PäIi)、梵语(Sanskrit)和汉译佛典,阐释了塔的起源、塔的种类、塔与塔庙窟之关系等。2,《西印度塔庙窟的分期与年代》,系在实地调查印度亻弗教遗迹的基础上,用考古学方法对西印度现存塔庙窟进行类型分析,进而归纳出各期洞窟的主要特点及年代,最后勾勒出其发展、演变的轨迹。3.《阿旃陀石窟参观记》,是在前后三次现场i周查记录的基础上,对这处世界文化遗产所做的综合介绍。

第二组共六篇,都是关于古代龟兹石窟,即今新疆库车、拜城地区佛教石窟寺的讨论文章。这一地区的佛教遗迹,堪称古代天竺与中国内地佛教艺术的“媒介体(intermedia)"。其中,

1.《克孜尔中心柱窟主室正壁画塑题材及有关问题》,比较全面地整理了“帝释窟”所涉史料和前人研究成果,并列举了印度和中亚地区出土的大量实物材料,之后论述了《长阿含经》与龟兹中心柱窟的关系,提出龟兹早期曾奉小乘佛教“法藏部”。

2.克孜尔中心柱窟主室券顶两侧的壁画内容主要是本生和因缘。本生故事画所据原典,多与汉译《贤愚经》吻合,但有些故事似仅见于巴利语丿aka(《本生经》)。TheJätakasintheCaveTempIeCompIexofKiziI,Kucha(《克孜尔石窟的本生故事》),举例说明了汉译佛经之外其他语本佛典对研究龟兹石窟本生故事的重要性。

3.TheRepresentationofBuddha'sParinirvänaintheChétiyagharasofKiZlI,Kucha(《克孜尔中心柱窟的涅再现》),是依据新近出土的犍陀罗语(Gändhäri)及梵语写本,对照早期汉译及巴利语相关佛典,经与犍陀罗出土的涅鑿图像进行比较后撰写而成的。克孜尔中心柱窟的涅画塑,构图及细部处理上与楗陀罗的涅繫浮雕极为相似,应是主要根据与汉泽《长阿含经·游行经》相当的佛典创作而成的。生Thelmage酊MaitreyaintheChétiyagharasOfKiziI,Kucha@克孜尔中心柱窟的弥勒图像》),解读了克孜尔石窟中的弥勒及其与犍陀罗同类造像的关系。

5,《克孜尔部分中心柱窟与〈长阿含经〉等佛典》,通过分历和比较有关佛典,结合犍陀罗出土的系列浮雕,认为克孜尔部分中心柱窟的画塑,吸收了犍陀罗佛教艺术的有益成分,是主要依据与汉译《长阿含经》等相当的佛典创作的。之后,借鉴近年发现的犍陀罗语及梵语写本佛经,推断法藏部曾在玄奘游历龟兹之前的几个世纪中盛行于该地。

6.《龟兹与撻陀罗的造像组合、题材及布局》/GandhaandKucha:TheCaseofanlconologicalRelationship一文认为:克孜尔中心柱窟的造像组合或题材布局,即“帝释窟”与“佛悍桑”画面搭配、“佛涅鑿"与“弥勒示现"场景对应,大致是汲取犍陀罗原型设计的;其创作理念,除图像志外,主要源自与汉译《长阿含经》相当的其他语本佛典。这种密切关联的图像志或圣像设计,不但与佛典所记次

第相同,而且与信徒在中心柱窟内的礼拜程序一致。

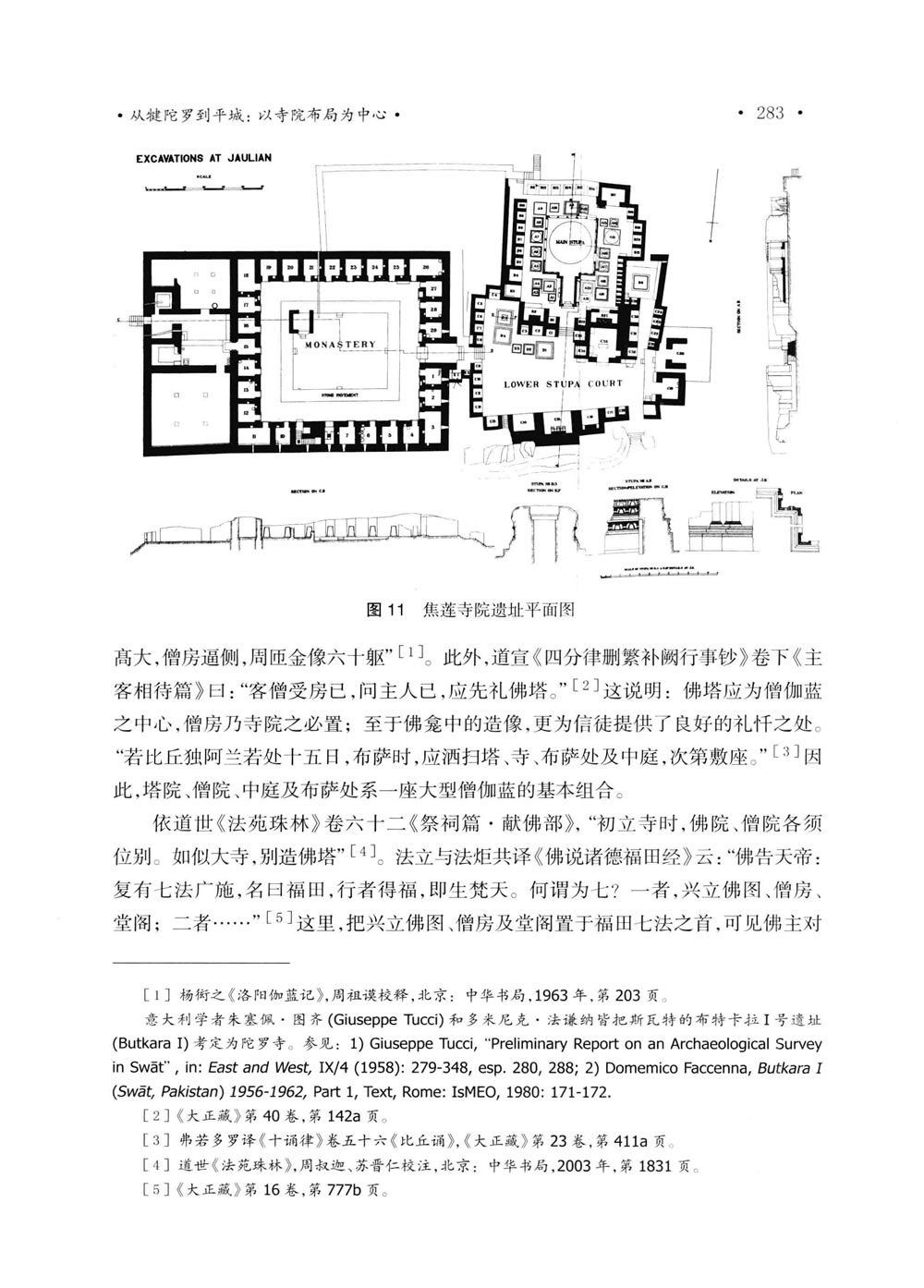

第三组共九籍,主要研讨中原北方地区现存的寺院遗址和石窟寺。这一地区是佛教艺术中国化或汉化的中心区。其中,1.《从犍陀罗到平城:以寺院布局为中心》/FromGandhäratOPingcheng:TheLayoutofaFreestandingBuddhistMonastery,根据近年在云冈石窟的考古发掘,结合汉译佛典和犍陀罗地区的寺院遗迹,推测云冈西部冈上出土的遗址,为金碑所记武州山“上方一位石室数间",乃武州山石窟寺“天竺僧沲翻经之地"。当初设计时,“犹依天竺旧状而重构之”,把塔院与僧院合二为一,浮图居中建造,僧房周匝设置。这应是天竺僧伽蓝(samghäräma)中国化的最初尝试。

2,KumärajivaandtheEarlyCave-templesofChina:TheCaseofDhyäna-sütras鸠摩罗什与中上早期石窟.以禅经为例》),通过整理鸠摩罗什前后的汉译佛典及相关史料,参阅前人研究,探讨了“旧译"禅经与中土早期石窟之关系。

3.《资治通鉴》记载高欢死后“潜凿成安鼓山石窟佛寺之旁为穴,纳其柩而塞之”。2001年,笔者登临北响堂山石窟(鼓山石窟)北洞塔柱南壁顶部一深穴并做了测绘,《关于鼓山石窟中的高欢柩穴》就是对这一传说所做的初步解读。4.水浴寺西窟供养人“僧璨”,早年疑为中土禅宗三祖僧璨。僧璨与另一位供养人“定禅师",同为禅宗二祖惠

可弟子,且为同学密友。《僧璨、定禅师与水浴寺石窟》一文据此推测西窟前壁门道两侧浮雕的僧璨和定禅师,分别为中上禅宗第三祖僧璨和北齐后期统领佛事的最高僧官一一一昭玄大统神定:

5.《敦煌莫高窟北朝晚期洞窟的分期与研究》,以前人研究成果为起点,以纪年洞窟为标尺,首先用考古学方法对莫高窟北朝晚期15座洞窟做了初步分期,之后探讨了北朝晚期洞窟演变所反映出的若干历史问题,最后根据敦煌藏经洞出上的纪年写卷的存佚,认为北周武帝的灭佛影响了莫高窟的开窟造像活。

动:

6.《龙门石窟唐代窟龛分期试论》,是为撰写《龙门石窟擂鼓台区考古报告》所做的准备工作之一。本文运用考古学方法对龙门现存唐代大型窟龛做了类型分析,总结了各期窟龛的特点,并推测了各期的年代。在此基础上,探讨了大卢舍那像龛与法藏的关系、武则天“好大喜功"与龙门大型窟龛的营造、武退位与龙门部分窟龛工程的中辍、中宗复辟迄玄宗前期龙门窟龛营造骤减等问题,最后阐述了大型窟龛与小型窟龛之关系。

7.《地婆诃罗、香山寺与“石像七龛"》,原为《龙门石窟唐代窟龛分期试论》的一个附录,在唐代窟龛分期的基础上,首先对武氏家庙高僧地婆诃罗的译经及个人喜好做了初步梳理,之后探讨皇家大寺一一香山寺的设置,最后推测龙门东山现存七座大窟,即擂鼓台三洞、高平郡王洞、看经寺、二莲花洞,应为文献记载中的香山寺“石像七龛"。

8,印度的佛教石窟,依据洞窟形制和使用性质,大体可以分作栖止禅定生活用窟和礼忏供养等宗教活动用窟两类r:《印度石窟中国化的初步考察》/TheSinicizingProcessOflndianCave-temples:TheEvolutiontheLéna,MatapaandChétiyaghara,在分析印度石窟类型的基础上,论述了僧坊窟及方形窟的中国化,之后阐述了塔庙窟之嬗变。

9.《陕西周至大秦寺塔记》,是作者实地调查大秦寺遗址后所提交的一份报告。

《佛教考古(从印度到中国)》目录:

前言

一、天竺寺塔:佛教艺术之滥觞

塔与塔庙窟

西印度塔庙窟的分期与年代

阿旃陀石窟参观记

二、龟兹石窟:竺汉佛教艺术之桥梁

克孜尔中心柱窟主室正壁画塑题材及有关问题

克孜尔石窟的本生故事

克孜尔中心柱窟的涅槃再现

克孜尔中心柱窟的弥勒图像

克孜尔部分中心柱窟与《长阿含经》等佛典

龟兹与犍陀罗的造像组合、题材及布局

三、北方佛寺:汉化佛教艺术之渊薮

从犍陀罗到平城:以寺院布局为中心

鸠摩罗什与中土早期石窟:以禅经为例

关于鼓山石窟中的高欢柩穴

僧璨、定禅师与水浴寺石窟

敦煌莫高窟北朝晚期洞窟的分期与研究

龙门石窟唐代窟龛分期试论

地婆诃罗、香山寺与“石像七龛”

印度石窟中国化的初步考察

陕西周至大秦寺塔记

四、川滇窟龛:汉化佛教艺术之余韵

安岳圆觉洞调查记

剑川石窟:1999年考古调查简报

五、史料遗迹:中印佛教交流之透视

汉文史料所见厨宾与中国

西行求法与厨宾道

犍陀罗、秣菟罗与中土早期佛像

中国出土的阿育王像

金刚力士钩稽

菩提像初探

征引文献

插图目录

免责申明:

万圣书城仅提供下载学习的平台,《佛教考古:从印度到中国》PDF电子书仅用于分享知识、学习和交流!万圣书城不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请提供《佛教考古:从印度到中国》的资质证明,我们将于3个工作日内予以删除。

|