分类导航 / Navigation

|

青藏高原考古 全10册 2018高清

价 格:¥ 29.80

30天售出:2 件

商品详情

注意:《青藏高原考古》是电子版(本站电子资料大部分是PDF格式,极少部分为DJVU格式。非txt epub azw3 mobi doc exe uvz pdg等格式),不是纸书,不发快递,付款后自动发货,弹出百度云盘下载地址和密码,自己下载即可!(下载后可用电脑、手机、平板电脑阅读,阅读后如感兴趣,可以去书店购买相应的纸资书籍)  《青藏高原考古》PDF电子书全10册,由四川大学中国藏学研究所编著,天地出版社出版社2018年出版。

《青藏高原考古》系专门收录青藏高原中国区域考古研究成果的大型学术专书,由《青藏高原考古》编委会主持编纂。四川大学中国藏学研究所、四川大学历史文化学院为主要编者,天地出版社则承担编辑出版方面的具体工作。本书将所收青藏高原考古科研成果含报告(简报)、著作、论文等分为田野考古、考古研究、科技考古、文化与遗产保护四编二,主要包括田野调查和考古资料(考古发掘报告、简报,田野调查报告等),综合考古研究及考古文物专题研究,涉及青藏高原地区的科技考古研究和成果,以及文化与遗产保护等内容。

本书根据内容按编分类成册,共四编十册。

第一编为"田野考古"。分为田野调查与发掘、田野考古发掘报告(简报)两个部分.编排顺序首先按区域,即西藏、新疆、青海、甘肃、四川、云南归属于青藏高原部分;继而按历史时代划分为两个时段,即石器时代、先秦及其后I内容涵括旧石器、新石器时代遗迹、遗物的田野调查,遗址发掘包含了遗址、墓葬、石窟、石刻、题记、岩画、摩崖刻画、寺庙建筑、寺庙遗存遗物、陵寝等方面。

该编所收文章皆为公开发表的考古发掘报告(筒报)、调查报告"是编注重资料性、文献性。

第二编为"考古科究'' 0分为考古综论、考古分论两部分.所收文章大体依据年代顺序.再参考地域进行编排。

该编所收文章,既有宏观性的考古研究文章,也有微观性的考古研究和专题研究论文,同时也收录了部分海外学者涉及青藏高原考古方面的具有代表性和重要性的学术论文。是编注重宏观性、地方性和学术性。

第三编为"科技考古”。本编是根据青藏高原的独特地理区位和科学考察的重点,着重收录反映青藏高原自然环境和人文环境的考古研究成果及利用文献、考古资料所取得的研究成果.内容涉及气候环境考古、地震考古、农业考古、动植物分析、体质人类学、人类金属制作(陶器、铜器、金银器、钱币及壁画和手工艺艺术品等)。

是编所收论文具有科学性,为复合型考古研究成果.涉猎的范围广泛,学科较多,从而构成了《青藏高原考古》的特色之一。

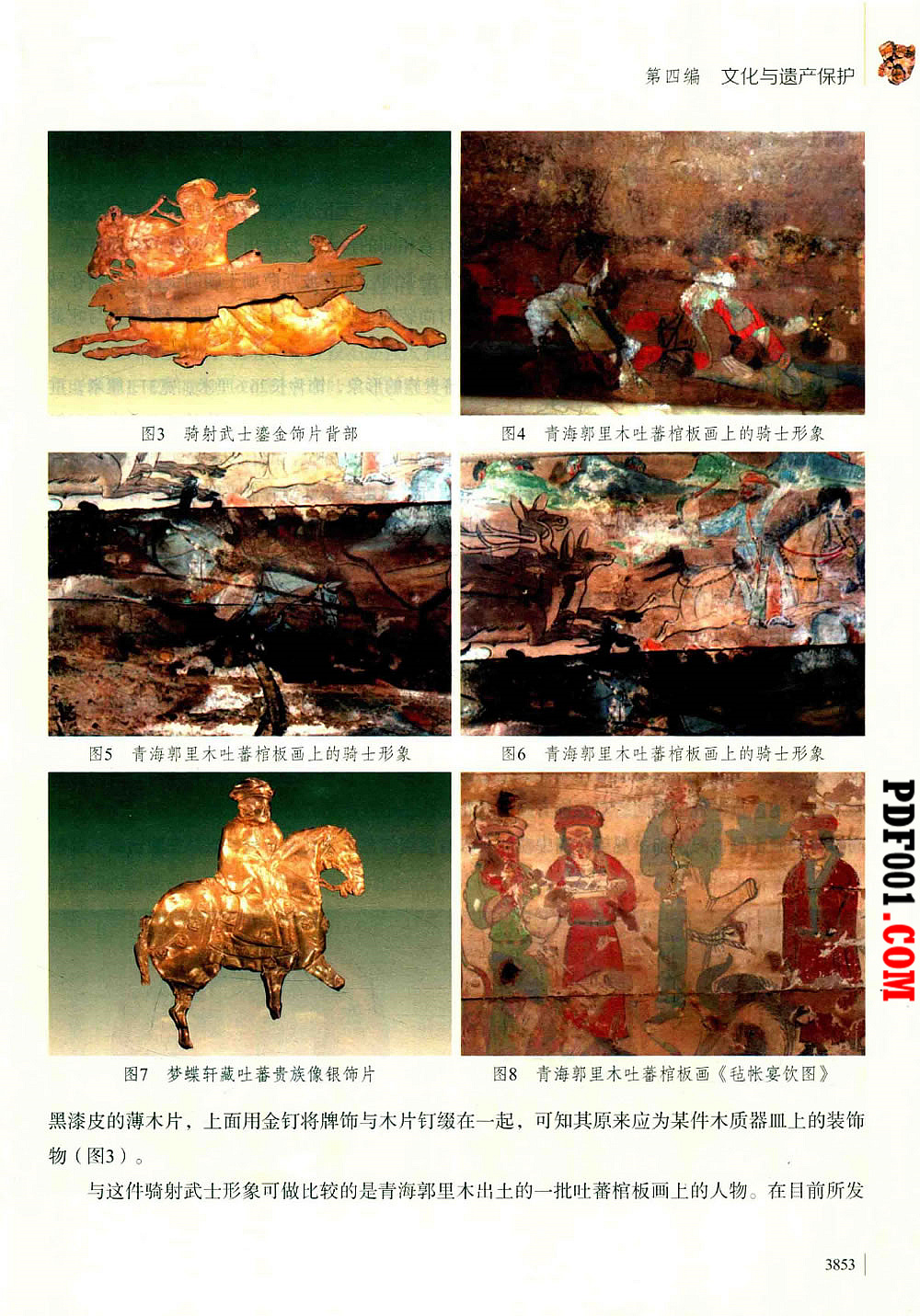

第四编为"文化与遗产保护”。本编据国家保护文化遗产的发展需要而设置。收录的相关学术论文,着重于青藏高原的历史文化,民族文化交流、文化传播和相互影响、民族迁徙和民族融合,宗教的形成与传播,民族文化艺术(岩画、体饰、服饰等),宗教艺术(石窟艺术、壁画、唐卡、擦擦、金铜佛像等),古建筑(寺庙、塔、陵寝等名胜古迹)等:

是编收录学术论文的基本标准是.注重民族文化特色和艺术特色.关注文化相互交融和传播,偏重传统文化的"古为今用"。

本书严格遵循学术规范,绳愆纠谬,征实考信,着重收录青藏高原考古领域中的文献资料和注重研究方法创新、具有研究深度及开阔的学术视野的学术论文。主要以类为序,辅以年代,大体按照所论述考古文物的年代早晚来进行编排,鉴于每篇文章来源不一,既有出自学术期刊的.也有出自考古文集、考古图书以及文物志的,故不出出处,只列出其出版时间。

本书收录论文的篇幅遵循国际通例,研究成果分类入目,不强求长短划一:

凡论文非中文(如英、法、德、日等语种)者收入本书时,正文一般翻译成中文,注释和参考文献均保留外文或中文与外文对照。

论文既有附记又有参考文献、英文提要的,其排列顺序是正文之后为附记,其次是参考文献(部分论文没有),最后是英文提要。

本书所收录的论文在论文标题下一般注明作者姓名、工作单位,国外作者则尽可能注明国籍和工作单位。

本书的注释,按照国内社会科学著作以及考古学著作的惯例进行;文内均采用页末注,不使用篇末注。部分参加国际学术讨论会的学术论文,按照参会学术要求注释的,一律保留原样,只在图文分类上稍做改动,按最新规定处理。

本书所涉及的大地名,如青藏高原的地区、县、市名,一律以中国地图出版社出版的新版地图为准,如西藏地区则主要依据《西藏自治区地图册》(2012)所标地名,对较早使用的藏译地名或过去的旧地名,在括号中补充说明。考古发掘、调查中接触的小地名,如处于对应时间段的名称或现行地图地名无对照的则保持原样.且在文章后标注发表时间,至于遗址地名.一律保持原样,不予改动。对干使用已久的江河名,如雅鲁藏布江不作"雅鲁藏布"

《青藏高原考古》书目:

青藏高原考古 第1册

青藏高原考古 第2册

青藏高原考古 第3册

青藏高原考古 第4册

青藏高原考古 第5册

青藏高原考古 第6册

青藏高原考古 第7册

青藏高原考古 第8册

青藏高原考古 第9册

青藏高原考古 第10册

《青藏高原考古》出版说明:

青藏高原是一 4独立的地理单元,平均海拔在4000米以上,地理环境十分独特.是中国最大、世界海拔最高的高原.被称为“世界屋脊"、”第三极",为东亚、东南亚和南亚许多大河的发源地

青藏高原地势高.山峰终年积雪.也被称为"雪域高原"这一地区,是中华文明的起源地之一.也是中华民族形成、发生、发展的重要区域.历史上是氐、羌、吐蕃、突厥.吐谷浑、回纥等民族活动的舞台.至今仍生活着羌族、藏族、回族、汉族、土族、撇拉族、纳西族、门巴族、珞巴族等众多民族,他们都各自留下了自己的历史文化遗迹和民族艺术结晶 但遗憾的是.很长一段时间内,相关的研究成果不多且零散,至今还没有专门对这一地域的人类文化活动展开系统地研究

同样,青藏高原地区文物考古工作也面临着诸多困难考古资料过于零碎且缺乏系统性,囿于缶料的缺乏与不全.青藏高原地区的考古研究受到了很大的限制;同时也由于缺乏青藏高原考古阶段性成果的综合整理和展示.青藏高原地区考古成为中国考古学中的薄弱环节,

近年来.中国青藏高原区域内的考古工作取得了不少的重要成果.相关研究也开始增多.虽然还有许多不足.但就现有资料和文献.编撰一部较为全面系统的、反映青藏高原考古的相关文献以及研究文集的大型图书已经成为可能.

本书就是这样一部首次反映青藏高原考古全貌的大型学术文集,也是中国学者近年来青藏高原考古的阶段性成果展示由于这一区域的考古工作者注重了田野考古、考古研究、科技考古、文化与遗产保护等方面的工作,不仅填补了考古研究的许多空白,而且扩大了中国考古学区域研究的观察视野,毫无疑问,本书对中华文明的起源、青瀛高原各民族历史文化及其之间的关系的研究具有重要的、不可替代的价值.对横向上了解和研究青藏高原及其与周边她域的紧密联系亦有重要帮助,

《青藏高原考古》一书的编撰.严格遵循以下规范:

地域规范一本书中的号古项目,按照青藏高原的地域界定:青藏高原南起喜马拉雅山脉南缘;北至昆仑山、阿尔金山和祁连山北缘.以4000米左右的高差与塔里木盆地及河西走廊相连;西部为帕米尔高原和喀喇昆仑山脉;东及东北部与奉岭山脉西段和黄土高原相接.面积约250万平方千米.包括中国西藏自治区和青海省全部.新疆维吾尔自治区.甘肃省、四川省、云南省的部分,以及环喜马拉雅山沿麓的不丹、尼泊尔、克什米尔等部分地区;大致涵括藏北高原、藏南谷她、柴达木盆她、祁连山地、青海高原、滇藏高原、川藏高山峡谷区等

内容规范 本书立足于青藏高原独特的自然地理环境的历史人类活动以及该地域的地质、气候、生态等科技史料,从田野考古、考古研究、科技考古、文化与遗产保护等四个方面综合收录整理了青藏高原考古研究的成果所收考古发现、田野发掘以及学术研究,围绕着青藏高原这一地域的人类起源、生业方式、民族形成以及多元民族文化而展开.反映出该地域多民族发生发展、交流融合、共生共荣的图景;从科技考古来复原青藏高原的生态(动植物)、地壳隆升变化、气候变迁,为人类演化进程的研究提供了不可多得的实物证据;专设青藏高原地区古老而富有特色的文化遗产保护编.从生态文明、物质文明和精神文明(民俗)的角度折射出社会和时代的进步.

学术规范。本书所收的考古研究、田野发掘及学术研究,都经过我国考古工作者科学发掘并有简报或文章问世.考古研究论文注重格式体例的规范.文章的引文、注释、译名均符合通常的考古学文巢的惯例要求;科技考古论文.则符合科技学术论文的规范要求;文化与遗产保护的相关文章则按学术论文的要求进行规范,

由于《青藏高原考古》是一部自20世纪50年代玄今的集大成的学术文集,所收入的考古发掘报告、田野调查、研究论文等.出自众多考古单位和个人之手.故种类多、内容丰富.论文体例、图表格式多有不一.注释、参考文献注录方式也不尽统一,加之本书包含众多学术专用术语,涉及语言种类繁多.既有汉文、藏文.又有英文、德文、法文、日文、拉丁文等.疑难之处不少、不统一之处颇多,因此本书的出版.具有整理和编辑的双重任务 相对而言,学术整理视范的任务更重

在编辑过程中.鉴于书稿^跨人文和科技两大领域,长时期归属于历史学范畴的中国考古学.其论文又与通常的科技论文有所不同.不仅许多学术传统和历史规范一以贯之.而且有许多约定成俗、延续至今的惯例,为此,本书按照考古学著作论文文集的一般要求,对本书稿的编辑、校对做了统一的规范。科技考古编的文章则按科技论文的要求规范统一.

为了把本书稿整理成一部内容丰富、格式较为规范、体例较为统一的考古文集,我们做了一定的编辑工作和技术处理一方面,尊重约定俗成的惯例,对文章的引文、注释、译名均按照通常的考古学文集的体例要求进行.书名、文章名、作者译名保持原样;另一方面,兼顾国际学术论文和科技学术论文的规范要求.并结合新闻出版总署科技发展司、新闻出版总署图书出版管理司、中国标准出版社编的《作者编辑常用标准及规范》( 2008年5月第三版)的要求,讨书稿中的图、译注、参考文献以及引用序号、图文分类等做了相应的、适当的处理

本书中的外文,由于地名、人名、宗教用语等大多来自藏语、梵语、汉语的音译,而英语、法语、德语、日语、拉丁语等文章中也存在许多转译、对译的情况,因此,一物异名和一物多名的现象较为常见,给本书外文的规范带来诸多不便;加上一些国外学者研究所处时代用语的差异.各语种在学术用语上不规范、不完全对应的现象也比较多见,对于这种语言使用方面的困惑.我们在编辑外文部分时反复斟酌.决定采用一般通行的方式进行处理.即外文名词和术语相对规范、同时兼顾知识点的需求.适当允许个别文章中个别地方外文中一物异名的情况存在。

本书对所收录的文章的编辑加工,除正常图书编辑工作外,还做了书稿整理,从四个方面提高了书稿质量:一是对所有的文章标题都采用了中、英文;二是所收文章均有英文提要,国内学者论文凡没有英文提要者.均在已出中文提要的基础上补译;三是对过去的考古简报、图版进行优化.如黑白图能用彩图置换的则尽量使用彩图;四是对部分文章加配彩色图版,做到图文并茂,以便于阅读理解。

应该承认,本书因体量大、内容多、涉及面广、时间跨度大、杂出众手等原因,确实存在不少问题 面对种种困难和局限,我们尽心竭力,力求在尊重历史、尊重原作的前提下做到相对规范和相对统一,为学界提供一部相对规范的学术文集.

《青藏高原考古》一书,坚持严谨、求真、科学的学术立场。为保持本书所具有的学术性,我们延请了国内长期承担青藏高原考古工作并在青藏高原考古研究方面颇有建树的学者担任主编和副主编,谨在此表示诚挚的谢意!

本书的编撰出版.不仅为今后的青藏高原考古工作和研究奠定了学术基础,也为海内外关注青藏高原的相关学术研究者开拓了新的视野、提供了新的文献资料。我们衷心希望,经过悉心整理、编辑后出版的这部大型学术类图书,既能填补学术空白.又能在学术上具有自己的独特地位、 免责申明:

万圣书城仅提供下载学习的平台,《青藏高原考古》PDF电子书仅用于分享知识、学习和交流!万圣书城不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请提供《青藏高原考古》的资质证明,我们将于3个工作日内予以删除。

|