分类导航 / Navigation

|

商品详情

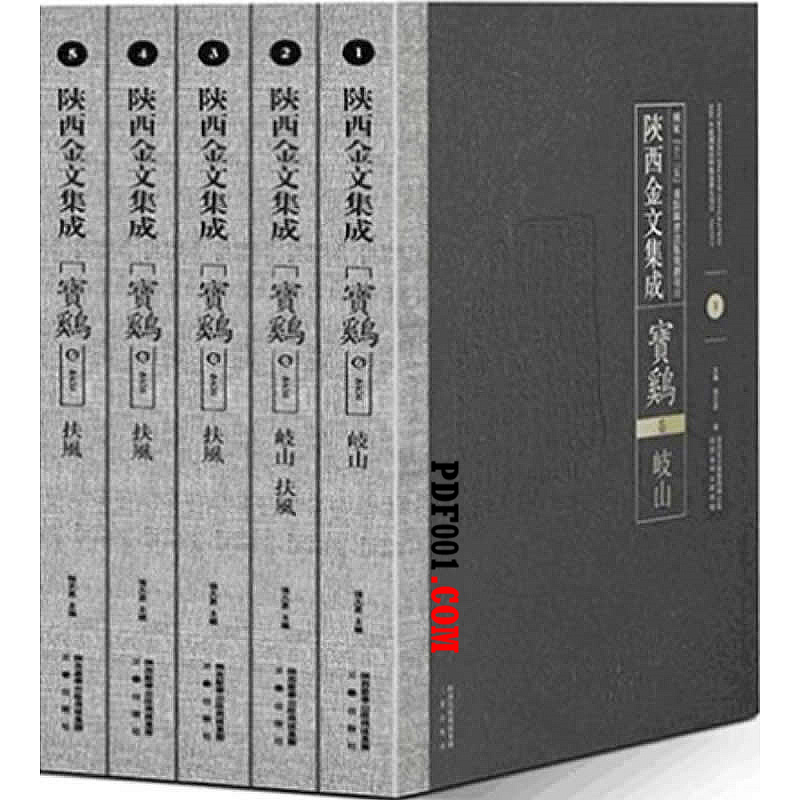

注意:《陕西金文集成》是电子版(本站电子资料大部分是PDF格式,极少部分为DJVU格式。非txt epub azw3 mobi doc exe uvz pdg等格式),不是纸书,不发快递,付款后自动发货,弹出百度云盘下载地址和密码,自己下载即可!(下载后可用电脑、手机、平板电脑阅读,阅读后如感兴趣,可以去书店购买相应的纸资书籍)  《陕西金文集成》PDF电子书全16册,由三秦出版社2016年出版。

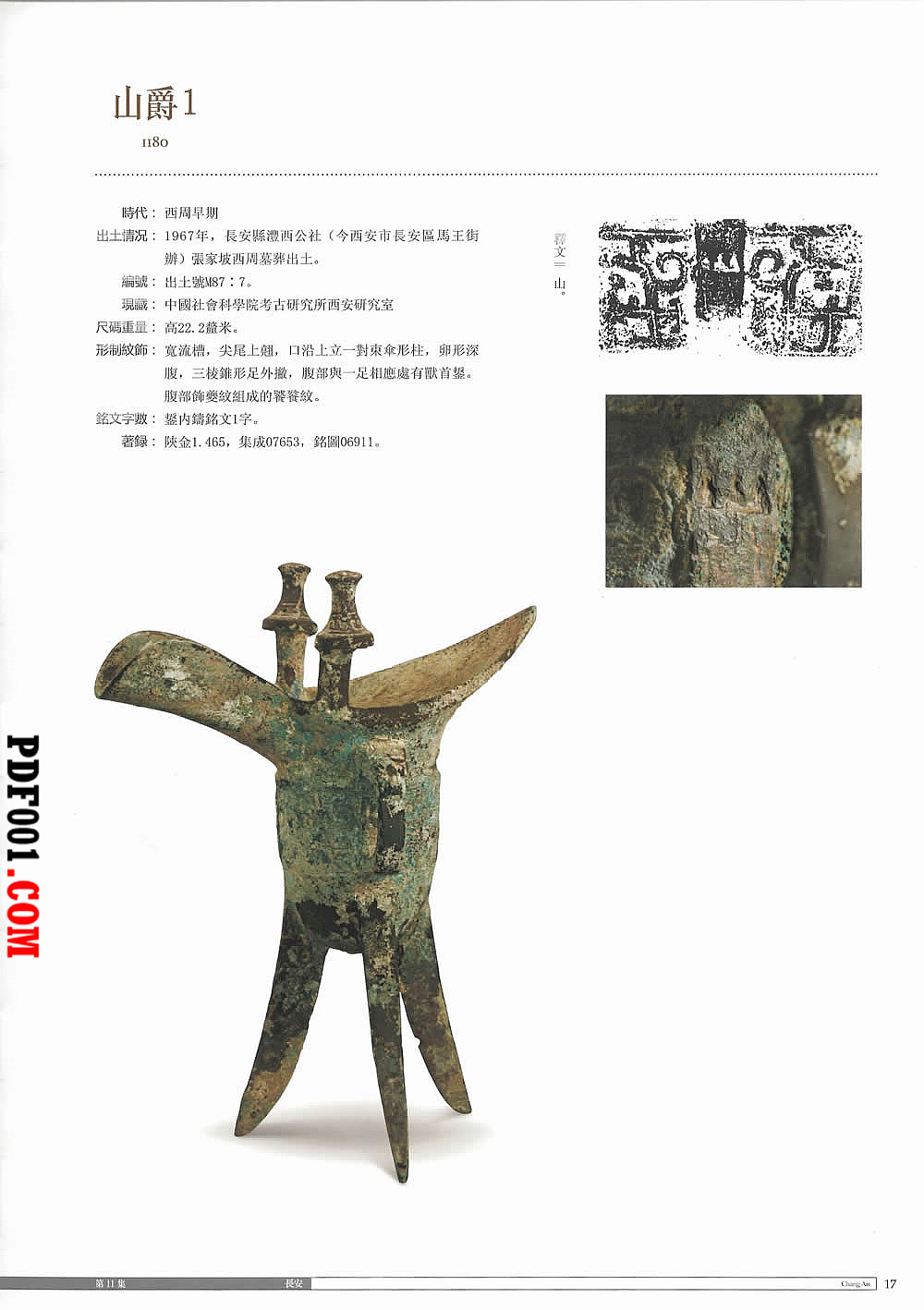

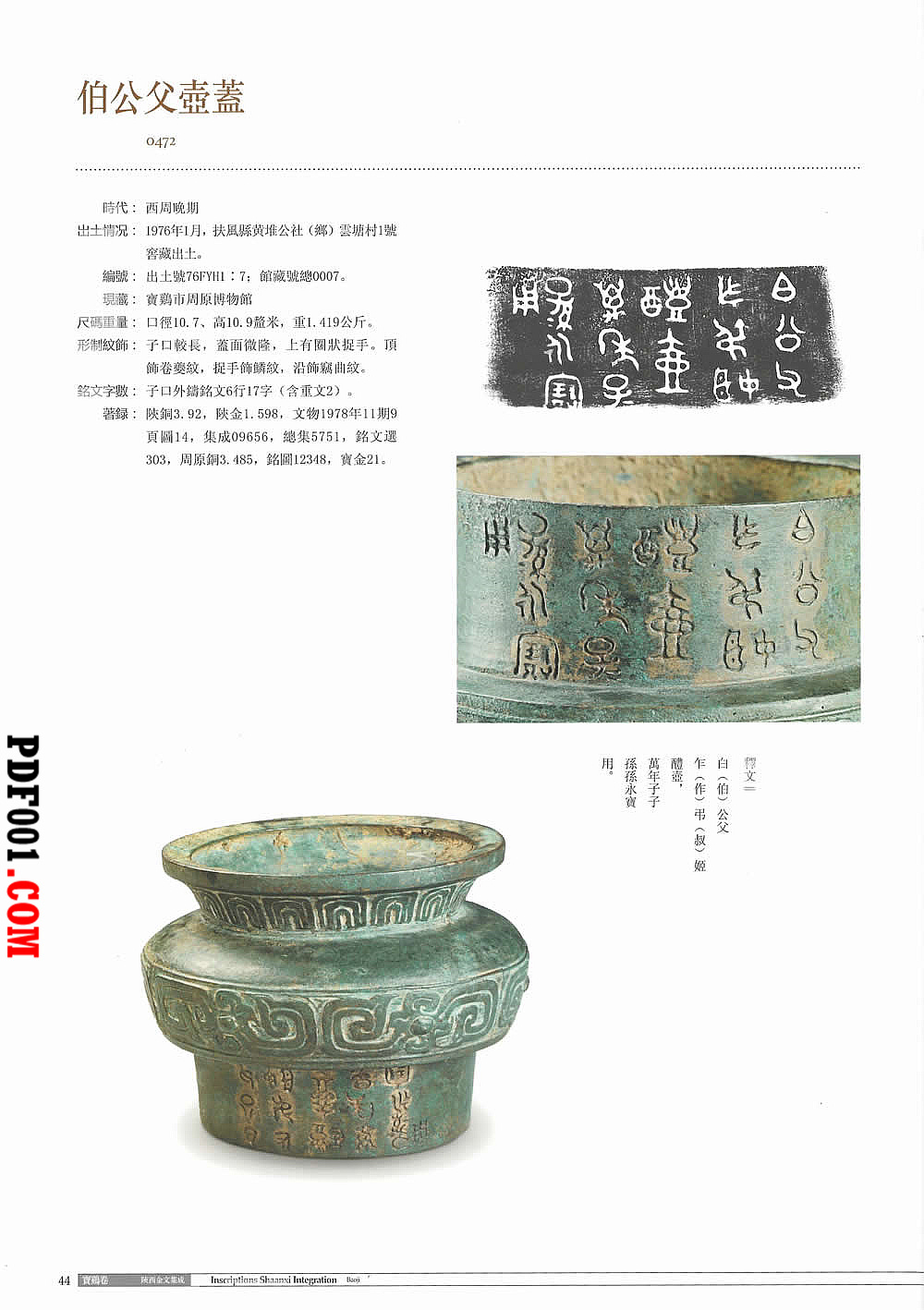

《陕西金文集成》是国家十二五重点出版规划项目、国家社科基金重点项目,国家出版基金项目。由陕西省考古研究院研究员张天恩担纲编纂,经过10年努力完成的一部青铜器研究和出土文献整理巨作。李学勤、裘锡圭先生担任顾问。该书是对出土于陕西的数万件汉代及其以前青铜器中的1970余件有铭青铜器的全面全新整理。书中除了详列每件青铜器的出土及存藏情况、流转信息、尺码重量、形制纹饰、著录情况等之外,还对每一件青铜器提供清晰的器物照片、铭文局部照片,以及与铭文原字等大的清晰拓片,并对铭文内容作了释文,是迄今最全的陕西金文汇编整理(包括了欧美、日本收藏的陕西出土有铭青铜器以及当下最新发现出土的金文资料)成果,而且这种整理方式也是前所未有的,既借鉴继承了前人的优秀学术文化传统,又推陈出新,具有较高的研究和参考价值。

《陕西金文集成》书目:

陕西金文集成01·宝鸡·岐山

陕西金文集成02·宝鸡·岐山 扶风

陕西金文集成03·宝鸡·扶风

陕西金文集成04·宝鸡·扶风

陕西金文集成05·宝鸡·扶风

陕西金文集成06·宝鸡·麟游 千阳 陇县 眉县 凤县

陕西金文集成07·宝鸡·凤翔 陈仓 金台

陕西金文集成08·宝鸡·渭滨 其他

陕西金文集成09·咸阳·武功 乾县 旬邑 长武 永寿

陕西金文集成10·咸阳·淳化 彬县 泾阳 礼泉 三原 咸阳 兴平

陕西金文集成11·西安·长安

陕西金文集成12·西安·长安

陕西金文集成13·西安·临潼 蓝田 周至 灞桥

陕西金文集成14·西安·户县 未央 其他地点 传世铜器

陕西金文集成15·渭南 铜川 商洛 汉中 安康 延安

陕西金文集成16·榆林 陕西历史博物馆藏 传世铜器 其他收藏

《陕西金文集成》出版说明:

在青銅器上鑄刻銘文是中國古代的一種獨特文化現象,上起殷商,下及晚近,歷史悠久,源遠流長,在世界上迄無二例。作爲研究中國早期文明最直接史料的青銅器銘文,很早就開始受到關注。《漢書·郊祀志》記載,漢宣帝神爵四年,得寶鼎於美陽,京兆尹張敞對其銘文做了釋讀,定名爲“尸臣鼎”。自北宋初期開始,以繪製圖像和拓本(包括摹本)來著録有銘青銅器及銘文,作爲綿延上千年的良好文化和學術傳統,有效地保存了古代珍貴的第一手文字資料,對於古代文明的傳承意義重大。陝西是青銅時代由鼎盛到衰變期的周、秦王朝的發祥地及王畿之地,不僅以青銅器發現豐富而著稱,更以鑄銘銅器出土量大、銘文長和内容重要、豐富而爲世人矚目。因此,有史可考的金石文字著録發軔於北宋劉敞的《先秦古器記》,搜集記録的正是長安一帶出土的先秦鼎彝銘文,要略早於歐陽修的《集古録》,更早於吕大臨的《考古圖》等。儘管《先秦古器記》所收的陝西金文资料數量極其有限,但却可稱爲我國最早著録青銅器銘文的著作。清代中期劉喜海的《長安獲古编》,收録了其在關陝做官期間收集的金文資料,是直接與陝西有關的又一早期金文著作。民國時期陕西省志館所编《陝西金石志》,也收録了當時能搜集到的青銅器銘文資料。清代和民國時期的其他相關著録,也都對陝西出土的金文資料多有相應收録。

至20世紀80年代,《陝西金文彙编》(下稱《彙编》)成爲收録陝西出土金文資料最多的著作,包括了1949年以後陝西出土、徵集及傳世器等1035件有銘青銅器,爲歷史學、考古學、古文字學以及漢字發展等研究提供了較好的資料。但可能是受《三代吉金文存》等著作形式的影響(更可能與繪圖、拍照的成本較大有關),只著録了銘文拓片,没有對相關器物的圖像進行收録,研究者深感使用不便。尤其是在考古學研究深入發展的今天,主要考察古代文物形制演變規律的類型學在考古和古文字研究中的權重日顯,致使著绿金文資料更全面的《殷周金文集成》等著作,都因未收圖像而顯得有相當大的缺憾。

有鑒於此,《陝西金文集成》的設計,則儘可能地將每件有銘青銅器的銘文和器物圖像一并著録,并盡最大努力將尚可獲得的銘文通過拓片和照片兩種形式表現,以供相互參酌,使之更便於讀者進行觀察和研究。在本項目設立之前,吴鎮烽先生就已感到《彙编》等著述僅著録拓片所致的不足,開始以一己之力搜集銅器拓片及圖形编製《商周青銅器銘文暨圖像集成》(已於2012年由上海古籍出版社出版),但限於條件,惜仍未能增加銘文照片。在數碼照相技術發達的今天,清晰的照片對銘文信息的展現實際并不遜於拓本,甚至在有些細節的反映上更爲精準和確切,可讓研究者較清楚地觀察到銘文的細微部分以及製作工藝、技術和形式。因此,對出土及尚存的傳世銅器銘文儘量增加高清彩色照片記録,就成爲本書一個鮮明的特色,應代表了金文著録發展的新方嚮。

本書作爲地域性金文著録的著作,共收録了陝西地區自商代中期到東漢及三國時期的有銘銅器1973件,補充了《彙编》出版後近30年來陝西新出土的和可搜集到的原藏於國内外諸多博物館、院、所等收藏單位,但未介紹發表的涉陝金文資料,使總量將近原著绿陝西金文數的兩倍,也比項目設計時粗略統計的1500餘件增加了400件之多,成爲陝西出土金文資料資訊最爲全面、完整的記録。收録資料的時間範圍約從公元前1300多年到公元240年,跨越了1500餘年的歷史。

過去的陝西金文著録基本到秦爲止,對漢以後的金文多不收録。但數十年來陝西發掘的兩漢墓葬、遺址出土的有銘銅器達150多件,其銘文的内容雖然不像商周青銅器銘辭那樣包含許多有關政治、經濟、軍事、文化等重大或重要事件的記載,但有相當多的銘文涉及地域、宫觀名稱、官職稱謂、公私名諱、量衡體系等,顯然都是研究兩漢、三國歷史、文化的重要信息。本書對陝西漢代金文進行集中著録,堪稱前所未有之舉,填補了這方面研究資料的空白。許多漢代銘文的文字變化也頗有特色,讀者結合其前的商、周、秦銘文文字演化綫索,從該書中便可清晰地看到漢字從金文、大小篆到漢代隸定字體的完整發展過程。

本書中商周至秦代的有銘銅器達1800餘件,相較收録全國金文資料的《殷周金文集成》所收12000餘件爲15%,較《商周青銅器銘文暨圖像集成》的16000餘件約爲11%多,由此可見陝西金文資料的擁有量在全國所佔據的重要地位。這還不包括兩書所收可能亦爲陝西早年所出,但因缺少記載而未收入本書的部分。如清宫舊藏的芮公、芮太子鼎、簋、壺等10多件器物,年代集中在兩周之際,與陝西韓城梁帶村芮國墓地的年代相應,且該墓地確有早年被毁的大墓殘蹟,故上述器物極可能出自該墓地,但因無相關的記載而本書未予收録。因此陝西出土商周有銘銅器的數量還應更多。

以前的金文著録,不論是全國性的還是陝西或其他地域性的,在编排時皆以器類爲序,雖有查找方便的好處,但勢必將同出的成組銘文資料人爲地分割在不同的篇章之中,對於系統研究造成極大不便。針對這一長期存在的弊端,我們在本書的编排設計上按地域爲序,以出土單位爲中心進行了系統、全面、完整的金文資料收録,并採取逐件説明的形式,使之形成一部大型有銘青銅器的考古報告集。特别是將早年出土但早已流散於世界各地的金文資料,重新編排在一起,并在每組器物的首件銅器備註中簡要説明出土的時、地、環境和組合關係等,不啻就是重新刊布的考古報告,這對金文資料相互關係的瞭解、研究都極其重要。如清末和民國時期的扶風任家村、上康村、寶鸂戴家灣,20世紀60年代永壽好時河等重要的銅器窖藏,本書分别收録了30~50多件器銘,認真研讀後必能獲得過去難以瞭解的重要信息。

本書所採取的编排形式,還可以幫助讀者通過有銘銅器的分布情况,清楚地感受到陝西不同地區在商周和秦漢時期所處的不同地位。如西周金文資料的出土明顯以扶風、岐山及長安的數量爲最多,當然是與其爲西周故都岐邑及都城豐鎬所在相關。東周及秦代的有銘銅器發現量以寶鸂、鳳翔、咸陽和臨潼居多,同樣也顯示了故秦的都城和秦始皇帝陵的非凡地位。漢代金文資料集中於西安及其周邊地區,顯然與西漢定都長安有關。這種現象的反復出現,充分反映了都城或其他高級别聚落在古代文化方面的凝聚力和獨特地位。

這種编序甚至可以使讀者通過瀏覽目録,便能粗略把握某個地區在不同時代所處位置的高下。即使在同一地區之中,金文資料發現的多寡也可表明某些聚落的特殊地位,很明顯具有聚落考古的指導意義。後來的考古發掘使學界認藏到岐山周公廟遺址的重要性,而在本書中就可發現周公廟遺址範圍的不少地點,實際上長久以來就出土過有重要銘文(及無銘)的青銅器,其價值早已顯現,只是没有引起足夠的重視罷了。有了這些基本認識,再進一步以單位、組合來研讀每件銘文及其器形本體的形制、紋飾與銘文的特點,所達到的認知水準必定會大爲提高。這也是過去的著録無法企及的成效,就金文著録體系而言,無疑是理念和實踐上的創新和發展。

本書最初的發起,緣於陝西省古籍整理研究工作的開展。對陝西所藏古籍及出土古代金石文字資料進行系統的整理、研究和著録,是陝西省“十一五”古籍整理重點科研項目,由陝西古籍整理出版工作領導小組統籌規劃。

2004年11月,陕西省在西安召開了古籍整理出版工作座談會,對全省的古籍整理出版工作提出了“摸清底數,制訂規劃”“整合资源,建設隊伍”“提高品質,抓好精品”和“加强領導,通力協作”等要求。會後,陝西省古籍整理辦公室就全省典籍和金石文獻存藏情况進行了初步調研,在廣泛徵求西北大學、陝西師範大學、陝西省考古研究所、西安市考古研究所、陝西省地方志辦公室等單位諸多專家、學者意見的基礎上,確定《陝西金文集成》等爲陝西省“十一五”古籍整理出版規劃重大項目。2005年1月,陝西省政府决定成立以分管副省長爲組長、各有關廳局部門主要領導爲成員的陝西省古籍整理出版工作領導小組,通過了《陝西省“十一·五”古籍整理出版規割》,正式確定

《陝西古籍總目》《陝西碑刻總目提要》《陝西金文集成》爲陝西省“十一五”古籍整理出版規劃三大項目。

2006年12月,《陝西金文集成》項目正式立項。鑒於金文資料均屬重要文物,歸文物部門管理,具體負責實施此項工作的陝西省古籍整理辦公室,經過充分調研并與省文物局協商,擬定委託金文研究實力雄厚的陝西省考古研究院具體承擔這一重要研究課題。2007年9月,省古籍辦與陕西省考古研究院就《陕西金文集成》項目,簽署了合作協定,撥付了第一批經費,全面啓動《陝西金文集成》编纂工作。陝西省考古研究院作爲專司陝西文物考古發掘和研究的機構,深知這一工作對傳承和弘揚優秀民族文化遺產的意義重大,但數以千計的金文資料,不僅藏於陝西境内,還分散於國内外上百家文博館院、考古機構、大專院校及私人藏家,要做到逐一尋獲確非易事。然責任所係,義不容醉,全院上下積極響應,院領導經過審慎考量,安排張天恩博士爲負責人,組織研究人員建立項目組開始工作。

2009年7月,爲了工作的順利開展,應陝西省考古研究院的請示,省文物局專門下發通知,請各地市文物(文化)局在製拓和拍攝金文資料方面予以積極配合,提供必要的幫助,各地又向所屬區縣轉發了通知。9月份項目組前往各地進行聯繁,在其後爲期兩年的製作照片、拓片的過程中,均獲各地(市)有關文博單位的熱情協助和大力支持,實不勝感荷。

工作經年,因製作資料而分赴各地致耗費巨大,初期撥付的經費遠遠不夠,項目組遂於2010年7月申報國家哲學社會科學重大科研項目,幸於年底獲批,得到較充裕的經費支持,由此這一省級科研項目也得以升格爲國家哲學社會科學重大研究項目。接着,省古籍辦的後援經費也及時到位,項目組乃敢放手開展資料搜集工作,遂上京津,下深廣,奔齊魯,赴寧滬,展開面向國内諸省區衆多文博單位金文資料的聯繫和製作。繼而又赴美國、日本20餘家美術館、博物館,搜集或製作了許多非常珍貴的金文資料。如美國克利夫蘭美術館所藏速鐘,是1985年眉縣楊家村出土青铜器窖藏所出的一套速鐘中最大的一件,高達80釐米,但出土後被私藏并轉賣出境而銷聲匿迹多年,不爲國人所識。2012年11月,項目組赴美期間訪知并前往聯繁,雖未獲允製作拓本,但最終聯繫購得器物及銘文照片資料,亦得以饗國人。又如清末光緒年間鄢縣出土的宗婦諸器中,傳原藏吴大澂的一件宗婦鼎長期下落不明,也無圖像面世。2013年赴日調查時在東京書道博物館訪得,經聯繁該館,購回新的拓、照資料,使該組銅器多了一件真品,并明確了藏地。

在分赴各地採製資料的同時,基礎資料的整理和编寫工作也在逐步展開。香港梁潔華藝術基金會主席梁潔華博士,在瞭解到資料採集需要精良拍照設備後,即慷慨解囊、熱情資助高檔照相和彩印設備一套,極大地提高了拍照質量,爲資料採集工作的順利進展提供了可貴幫助。

2013年5月份以後,拓製拓片、拍攝照片資料的主要工作已基本完成,项目轉入文字编撰階段。全體研究人員均積極认真地去完成各自承擔的编寫任務,同時不斷地設法查找、補充由于各種原因而遺漏的金文資料并製作新拓片、照片資料。直到2014年8月,各項工作終於告竣,遂製作結項材料,10月底上報全國哲學社會科學規劃辦公室,於12月25日順利結項。2015年初,再次對原稿進行核校後,始交三秦出版社進入出版程序。

免责申明:

万圣书城仅提供下载学习的平台,《陕西金文集成》PDF电子书仅用于分享知识、学习和交流!万圣书城不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请提供《陕西金文集成》的资质证明,我们将于3个工作日内予以删除。

|