分类导航 / Navigation

|

点校本二十四史 全241册 2011 高清 史记汉书三国志

价 格:¥ 87.80

30天售出:179 件

商品详情

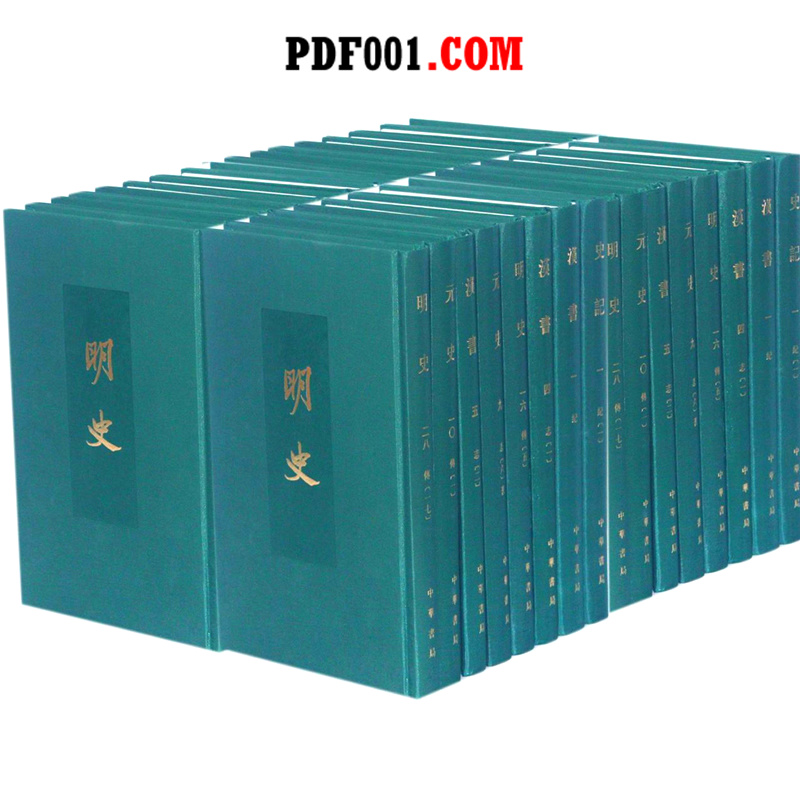

注意:《点校本二十四史 》是电子版(本站电子资料大部分是PDF格式,极少部分为DJVU格式。非txt epub azw3 mobi doc exe uvz pdg等格式),不是纸书,不发快递,付款后自动发货,弹出百度云盘下载地址和密码,自己下载即可!(下载后可用电脑、手机、平板电脑阅读,阅读后如感兴趣,可以去书店购买相应的纸资书籍)  《点校本二十四史(精装版)(套装全241册)》讲述了,“二十四史”是中国古代24部纪传体史书的统称,按照各史所记朝代的先后排列,分别为:《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《南史》、《北史》、《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》。“二十四史”共计3217卷(《汉书》、《后汉书》、《魏书》和两《唐书》有复卷,实际为3300卷),约4700万字(以中华书局点校本统计)。记述的范围,自传说中的黄帝开始,到明末崇祯皇帝止,涵盖我国古代政治、经济、军事、思想、文化、天文、地理等各方面的内容。

史记 10册

一早上就送来了,快递员可是满腹牢骚,原来6大箱子将近120公斤也算一个订单,和送一个手机壳一样的价钱,也难怪人家不乐意,只能连声和快递员说抱歉~~~ 内容就不用评价吧,砌墙为主,偶尔翻翻,也能开卷有益了,也不准备能把它全部读完~~~ 太漂亮了,这能算是古籍和国史爱好者的终极目标了吧!其实也没必要背上什么非要读完的负担,一个手机钱就是,放家里看着舒坦,偶尔拿出来翻翻,这种满足感就值这个价了,总之喜欢就值了! 原来我以为是硬面精装,拿到手还是布面精装,并却这布面非常细致,个人觉得比李泽厚还好点~~纸张确实也很赞,中华对这套书籍还是挺用心的啊~平均下来3690/241=15.3每本,绝对是很值得的~~

中华书局校点本二十四史的整理过程,已有多篇文章回顾,这里不多说了。二十四史整理所取得的成就,已被学界充分肯定。但我们也应该看到,二十四史整理工作开始到中辍到完成的十九年间,是我国历史上一段非常特殊的时期,校点工作在立足文化建设的同时,也不免成为一项特殊的政治任务。由于是政治任务,在人员配置、工作条件、图书资料调拨等方面,给予了充分的保证。同时,在整理时间方面限迫严格,相关的学术准备方面远不充分,海外善本根本不可能用到,前代的成果也仅利用了一部分。就此而言,在相隔近五十年后,重新启动修订工程,确实非常必要。同时,我认为当时整理体例和实施细则,大端都甚善妥,应该继续维持,但在某些具体问题,特别是牵涉到某些史书的特殊情况时,仍应有适当的变通。以下谈一些具体建议。 一、关于修订办法 二十四史的修订,应该全面吸取最近半个世纪以来中外学者对于校点本的订正意见,参考有关学者对于各史的研究成果,这是毫无疑问的。问题在于,系统校点修订与读书偶有所得,是两种不同的工作状态。就目前见到的为数极其巨大的校订文章来看,多数是就个人研究兴趣所及,在某些具体问题上研究有得,作具体的考订。一些专史考订者,多数是通过反覆研读一部或几部史书,发现互相之间记载的歧互,作具体的考订。新修订本要追求系统订正旧本误失、形成足以代表当代学术水平的新本,在实施方法上,必须比前辈学者更为科学、更为系统、更为彻底。我以为各史都应该在以下三方面作出努力。一是对于各史海内外存世版本作系统的调查,弄清版本源流,确定最接近原书面貌的较早刊本为底本,确定具有文本价值的重要版本为校本,认真做好版本校的工作。二是对于各史的研究考订专著,包括校点本出版以来的各类补正考订文章,作全面的调查和搜集,仔细斟酌各家对于每一个细节的考订意见,适当予以吸取。三是对于各史的源出文献和相关文献,作系统的排比互校,以了解史文的渊源,订正流传中的失误。启动修订为全面提升二十四史校点本的学术水平提供了难得的机缘,由于原本已经具备了很好的基础,修订者必须付出极其艰辛的努力才能取得实际的提升。 二、关于统一体例 二十四史整理经过了近二十年的时间,参与工作的人员也多达数百人,各史的情况又差别很大,因而体例上有差异是很正常的。但就大端来说,在新版中以下各点应该注意划一体例。一、有注释的五史,都将原本夹注改为段落后另起小字注,但《旧五代史》所包含的大量夹注和校勘,仍采用夹注。二、底本文字校改,在前四史中多数采取改定字用方括号标出,与正文接排统一字体,底本误字则用圆括号小一号字存于原文下。《晋书》以下则凡改动文字统一在卷末校勘记中予以说明,正文中则不作标记。三是校勘记写法,附于卷末是一致的,多数在正文中加序号,卷末按序号出校,但《汉书》、《后汉书》则不出校码,卷末逐条写某页某行某字以作校勘。《三国志》则将校记统一附于书末。四、列传的传名,有在卷首统一罗列者,有在卷首不列而在各传前分别标目者,也有卷首或传前皆不列名者(如《旧五代史》),大致依循整理底本而各存面目。以上诸端,修正本应该有统一的体例,不必各具面貌。 三、关于维持旧本和重做新本 中华本在整理时确定只是整理旧本,而不是重辑新本,是非常明智而正确的原则,确保了全史的统一和顺利完成。近期有些学者不明了于此,对于一些文本提出批评,如对《旧五代史》整理者所提“辑本因避讳而改动的文字,除影响文义的外,一般不再改回”一段提出质疑。其实,如果改动此类文字,必然要重做新本,而不是整理旧本了。从现在看来,多数史书应该要维持原书,少数则可以稍作调整甚至重做新本。在此举三个例子。 一是《史记》,所收为三家注本,就应该尽可能地恢复三家注本原来的面貌,将宋人汇编三家注本时,删去的某些内容,尽量恢复出来。张守节《正义》在《史记会注考证》中,颇有增出三家注本的内容,日本一些古钞本还保留了部分内容,今人张衍田《史记正义佚文辑校》已经作了辑录,其他如吕祖谦《大事记》等书还有一些孑存,应该补入整理本。司马贞补的《三皇本纪》当然不是司马迁的原文,但如宋黄善夫本等都有此一内容,也是三家注的应有文字,可以移作附录。 二是北三史原本在北宋时已经残缺,《魏书》一百三十卷,全缺二十六卷,不全者三卷;《周书》五十卷,全缺五卷,不全者二卷;《北齐书》五十卷,原本仅存十七卷,残缺最甚。嘉祐间整理时所据本,可能形成于北宋初年,采取的是拼凑《北史》和其他史钞(一般认为是已经亡逸的《高氏小史》)以补缺的办法,与清代以来辑佚古书必说明所据文本来源的规范有很大不同。北宋整理本所据的资料现在已经无法见到,宋以后已经认可了三史的地位,当然不必变动。但在唐长孺先生整理三史时,已经注意到《初学记》、《册府元龟》、《太平御览》、《通志》中,有不少超过今本的内容,除了陈垣补出《魏书·乐志》一页外,又据《册府元龟》补出《魏书·礼志》和《刑罚志》各一页,补出《周书·武帝纪》和《杜杲传》的阙文,但因为受到不作新本体例的限制,并没有作宋补阙卷清理工作和三史残文的辑佚工作。最近刊布的1961年石泉先生致中华书局信,即提出新版“应该尽可能恢复《魏书》、《北齐书》、《周书》的真实面目”,主张将三史中宋人据《北史》增补的部分剔除,“去掉其形式上虚伪的‘完整’而已,对史料毫无破坏,反而使眉目更为清楚”。(《书品》2006年5期)今本整理时,是否应该将宋人补入部分删除,当然还要仔细斟酌。我以为如《北齐书》不妨可以做成宋补阙本的整理本和李百药原书残存文本两种文本。修订本最起码应该对于唐宋典籍中征引到的三史遗文,作全面的辑佚,可以确定的佚文,可以决定卷次者补入正文,难以决定者附于书末。 三是《旧五代史》。今本为乾隆间邵晋涵在四库馆所辑。校点本作为底本的熊罗宿影库本可以相信源出于最早的进奏本,参校的殿本在邵辑的基础上有较多的加工,好处是据《永乐大典》有部分的校补,缺点是删去了文献出处,涉及民族文字改得最多。另一个主要参校本刘氏嘉业堂本源出卢氏抱经堂抄本,但在刊刻时又据殿本作了改动,逊于熊本。整理工作从陈垣、刘乃和先生开始,转到上海,因为确定在清辑本基础上整理,因而无意另作新辑本。据说参与整理的胡裕树先生曾作过补遗辑佚,限于体例没有收录,后来也没有发表。我近年作《旧五代史新辑会证》,立意作新辑本,凡《永乐大典》原卷尚存之《周太祖纪》及王、崔诸人传,以原卷为底本;今存书中有《旧五代史》残文者,一律据原书辑录;清辑本辑自《永乐大典》而原卷已经亡失者,则据熊本为主,参校各种可信源出《旧五代史》或五代实录的文献,审慎校改,努力希望纠正清代的误辑、漏辑和讳改,尽力恢复到原书的面貌。这些处理是否都恰当,当然有待于学者进一步的审定鉴别,但新本在主体方面超过清辑本,则是可以相信的。 四、关于底本调整 二十四史整理,在底本选择方面,前后变化很大。从现在能够见到的几份最初的体例讨论稿来看,最初似乎考虑过出两套书,一是标点八种集注本,即《史记集注》(新做)、《汉书补注》(王先谦)、《后汉书集解》(王先谦)、《三国志集解》(卢弼)、《晋书斠注》(吴士鉴)、《南北史补注》(新做)、《唐书合注》(王先谦)、《五代史记注》(彭元瑞),但因为已有各书水平参差,新编之书短期内又难以奏功,事实并没有执行。二是整理普通本的二十四史,后者“依照通行本二十四史,加校勘、分段、标点后出版。在校勘方面,基本上以百衲本及殿本互校,择善而从。”(1958年10月《二十四史整理计划》记录稿,刊《书品》2006年2期)稍后以《汉书》点校为例拟定的《点校二十四史补例》(刊《书品》2006年4期,为1959年初所拟),提出了“殿本文句有所怀疑,但无确凿的证据,亦未经前人论及者,不改。”“殿本文句存在问题,前人对此有所争辩,而尚无定论者,一般不改。”“史文虽有脱误,注文已经指出者,不改。”“殿本文句可通者,虽有异说,亦不改动”等一系列规定,可知部分史书是在殿本的基础上作整理。而就当时的通行本来说,殿本可以反映清四库馆校勘各史的成绩,百衲本则足代表二十世纪前期各史通行最善本的面貌。就当时情况来说,是可行的方案。因此,较早整理的几史,在底本和参校本的利用方面,问题较多。比如《史记》用金陵书局本作底本,《汉书》用王先谦《汉书补注》作底本,吸取了王氏汇聚清代校订此书的成绩,但又只存大颜注而不用王注,仅将其考订意见存于校勘记中。《旧唐书》用源出殿本的岑氏懼盈阁刻本为底本,近年颇受一些学者的批评。了解到二十四史整理过程中从开始就考虑在能够总结清代校勘成果的文本基础上进行整理,对此也就可以理解了。六十年代初,在前四史陆续出版,政府给予更大力度的支持后,情况发生了很大的变化。《晋书》、南北各史以下各史,特邀对于各断代史研究成就最高的学者担任,提供工作条件,特批将各史的善本和珍贵资料调拨给各校点组。比如复旦在七十年代前期作《旧唐书》和《旧五代史》整理,不仅转来了刘节先生和陈垣先生的初点稿,从北京、上海各大图书馆调集了相关的善本,连商务印书馆藏宋本《册府元龟》的影印底本、《永乐大典》七百三十卷影印出版后新征集到的残卷胶片等也都调集到整理组。可以认为,在底本和参校本的利用方面,前四史问题稍多,《晋书》以后各史选择和利用较宽,就当时来说,可称讲究和周备了。 就底本选择来说,可以有两种不同的立场。一是选择今存最早最原始的文本为底本,其好处是文本没有经过后代辗转翻刻,传误的情况较少,也没有经过宋以后学者的整理校订,人为改错的情况也较少,但问题是一些宋本仅存各种残本,且收藏各处,统一较难,再就是较早刊本虽然较少后代人为校订的痕迹,但其版刻的异体别字误字也较多,即使宋本此类情况也较常见。我想,当年有意识地选取一些能够汇聚清代学者考订成果的文本,如《史记》金陵书局本、《汉书》王氏《补注》本、《旧唐书》岑氏刻本之类,就着眼于实际操作的简明易行。当然就现代学术的要求来说,应该追求尽可能地恢复或接近古籍原本的面貌,近可能地消弭后代误改的记录,在底本的选择方面,值得作适当的调整。因此,我以为如《史记》宜改用南宋黄善夫家塾本为底本,《汉书》宜改用传为北宋景祐本为底本,《旧唐书》宜采用百衲本影印宋残本配闻人本为底本。其他各史可能还有可以斟酌的余地。 五、关于海外版本的利用 二十四史整理期间,是我国历史上一段特殊时期,与国外的来往很少,与日本的邦交还未恢复,海峡两岸也处于剧烈对峙中。因此,整理工作仅限于利用中国大陆所有的古籍善本。近三十年来,我国对外开放,与海外学界联系广泛,大批海外所藏的善本古钞渐为学者所知。其中特别是日本、韩国所存古本,因为传出时间很早,与国内藏本有很大差异,可以与二十四史整理关系密切的文献甚多,其中在修订过程中必须入校的善本,我以为可以举出以下各本:《史记》有日本武田科学振兴财团杏雨书屋藏北宋刊本六十九卷,六朝写本有日本石山寺藏《史记集解》之《张丞相列传》和《郦贾列传》,唐写本日本存《史记集解》残卷六件,即东洋文库存《夏本纪》和《秦本纪》、高山寺存《殷本纪》和《周本纪》宫内厅书陵部存《高祖本纪》、神田喜一郎旧藏《河渠书》。日本已经影印的《汉书》古钞本,最重要的有石山寺藏奈良写本卷一《高祖纪》下、卷三四《韩彭等传》、真福寺藏奈良写本卷二十四《食货志》、上野精一藏唐写本卷七十八《扬雄传》。《三国志》近年刊布的善本,是静嘉堂文库藏南宋初刊《吴书》二十卷的影印。南北各史的古钞善本相对较少,特别值得提出的有奈良大神神社藏唐钞《周书》卷十九(大阪市立美术馆编《唐钞本》已影印,我曾作校订,可校补者甚多)和猪熊信男藏该卷残片;宫内厅书陵部和守屋孝藏分别收藏平安写本《陈书》列传卷一二、卷一四、卷三○。《旧五代史》应该增校台北“中央图书馆”藏清孔荭谷钞本,此本为邵晋涵离开四库馆南归后,交给孔的一个抄本,原书民初归邓邦述,章钰曾作过录。校点本仅得以利用章钰过录本。 六、关于出土文献的利用 以出土文献考订正史,至少可以追溯到北宋欧阳修《集古录》,清代学者也有突出成绩。近代以来,由于各时期出土文献数量丰富,以之考订史书、与史籍互证,已经成为二十世纪以来汉学研究最常见的方法之一,成果也极其丰富。中华本整理时,已经用过一些,比如北朝三史的校订,就比较充分地用过赵万里《汉魏南北朝墓志集释》的资料。但就现在的修订来说,我以为除了敦煌吐鲁番所出正史古写本(如《三国志》有四种晋写本,分别为《魏志·臧洪传》和《吴志·虞翻陆绩张温传》、《步骘传》和《吴主传》,敦煌遗书中有多种《史记》、《汉书》残本)外,其他出土文献一方面要充分利用,同时又要严格限制,尽可能不要据以改动史书。除了极少数情况外,一般仅能用作文本校订时的辅证,不得用作据改史文的主要证据。我做《旧五代史新辑会证》时,改王庭胤为王廷胤,改刘皡为刘暤,改吴延祚为吴廷祚,都是在参酌文献和石刻以后所改。若仅有石刻,如符存审家族石刻多作姓苻,文献也偶有旁证,但史文以符为主,绝不当改。唐代张九龄,史书称其得年六十八,韶关出土墓志则作年六十三,虽然可以确认墓志正确,也不能据以改动史文。至于是否出校,也应慎重斟酌决定。因为如果张九龄年龄出校记,其他涉及到所有人物的字里、先世、科第、仕历、生卒方面的问题,可以据石刻文献考订的内容太多,可以说不胜纠订。石刻和出土文献订正史书是学者一直关注的重大课题,可以另作专书汇集有关的成果,但不必都在整理本中表达。 七、关于今人考订意见的吸收 历代研究、补充各史的专著,已经结集为《二十五史补编》和《三编》,利用较便利。今人的考订,除了结集为专书的《南齐书校议》、《宋书校议》、《<旧唐书>辨证》等外,大多为各类论文或札记,散在各类书籍刊物中,好在今人已经编有多种目录,搜集不难,困难的是如何吸取和利用有关的成果。就我所知,各类订正文章中,进行版本校而指出校点本失误漏校的有一些,但数量不太多。在制度、语言、人事、时间等方面,因为近年研究的普遍深入精致,得以纠订校点本一些文本失察或标点错失的例子,占一定比例。而最大宗的部分,则是利用各史之间的比读分析、利用同一书纪、传、志之间的本证,利用对于史书所据较早文献或同源文献,利用出土文献,以及其他手段所作的研究。这些考订虽然指出了史书的愆失,但绝不能因此而据以改动史文。即使同一史书前后不一致的地方,改动与否也应该作仔细的斟酌。

同时,我认为,1958年整理方案提出的新做集注本的设想,是很有学术前瞻眼光的计划,可惜当时没有实行,今后应该考虑予以实施。而集注的体例也应该包含如前三史的诠释文本的集注和裴注《三国志》偏重于补充和纠订史实的做法。清代学者作过南北史和两《唐书》合钞互注的工作,虽有很大的局限性,还不是全无意义。现代学术研究则希望对于正史的文本来源或原始文献,有更具体的反映,对于后出典籍和出土文献中可以纠订史实的内容,有集中的表达。历代研究史籍的读书札记和现代学者的考订论文数量极其巨大,除了少数专家,一般读者和研究人员,很难充分利用这些成果。以唐代来说,《旧唐书》是根据唐代的国史、实录改写而成,这些国史、实录虽然原书留存的只有韩愈《顺宗实录》五卷,但其原文被《通典》、《唐会要》、《册府元龟》、《太平御览》等书大量引用,宋编《新唐书》、《资治通鉴》又曾从不同角度利用过这些文献。如果能够利用这些文献,以两《唐书》为基本框架,以求部分恢复唐国史或实录的面貌,并将两《唐书》在记载具体史事和人物时,与这些同源文献的差异和变化反映出来,并将唐人文集、笔记、碑志、敦煌遗书等文献中,确实可以补充和纠正史实的部分表达出来,对于唐代文史研究来说,肯定是一件功德无量的工作。此外,《清史稿》采取以关外二次本为底本,同时将关外一次本和关内本的不同篇目和内容均予附注,是古籍整理一本而兼具数本的善例。就此而言,如果有人将《后汉纪》、《东观汉纪》和已经亡佚的八家《后汉书》残文用来附注范书,以十八家《晋书》佚文来附注《晋书》,以追溯今本的来源和记载的分歧,也还有一定意义。当然,这些都不是现在的修订必须完成的工作,如果有人愿意做类似著作,对于修订来说是有重要意义的。 八、关于校勘和校勘记 校勘的基础是参校本的选择。参校本应该做认真的调查后确定,凡具备代表性的应该都能用到。日本泷川资言《史记会注考证》引录古钞本十四种、古本校记二十七种、历代版本二十七种、考订著作十种,参校之丰富,可称博洽,短期内无法达到。但就《史记》来说,如中国国家图书馆藏南宋杭州刊本(其中120卷为覆北宋本)、上海图书馆和中国国家图书馆藏南宋两淮江东转运司本、台湾“中研院”历史语言研究所藏北宋末南宋初刊本(其中十五卷另配,此本老子居列传第一,足以反映唐代改编本的面貌)等,都应该入校。《史记》三家注是南宋人的汇编本,现存宋刊裴骃《史记集解》宋刊本颇多,《史记集解》和司马贞《史记索隐》二家注本也有宋本留存,《史记索隐》单刊本也有存,也应该选择入校。此外,唐前各史应该通校《太平御览》、《册府元龟》及其以前各类书、《群书治要》一类丛钞、《通典》一类政书,因此类著作都能保存相当多宋初以前古本的面貌。 传统古籍校勘方法有底本式和定本式两种。底本式只写明他本的不同文字,底本一概不动;定本式则遇底本有误,可以据校本改动底本,但应该出校勘记说明改动的依据。传统学者认为文本的每一处改动,都是非常重大的事件,因此凡有差异,包括字形的不同,也逐一出校,这当然太琐碎了。但现在一些整理本采用会校各本,择善而从,不出校记的办法,虽然简明,但各本有哪些差别,是否作了认真的对校,择善而从的标准又是什么,因为没有交待,读者无法了解。校点本中的《史记》,估计是为争取在1959年10月国庆十周年前出书的缘故,即采用了择善而从、不出校记的方法,尽管可以确信当时做过认真的会校工作,因为没有交待,读者总感到遗憾。以后诸史没有延续这一体例,但各史校勘记的繁简程度颇不一致。如《后汉书》某些卷次校记多达一二百条,而《新五代史》半数卷次一条校记也没有,除了各史错讹情况有所不同外,在尺度掌握的分寸上,显然有较大的差异。就我所知,《旧唐书》在实际整理时,曾仔细校过各种版本,并与《通典》、《新唐书》、《唐会要》、《册府元龟》、《资治通鉴》等书中的相关部分作过核实,有较详细的记录稿。校勘记的最初文本,也比最后的写定本要详细得多。但由于当时形势所迫,严格要求校勘记不要太烦,尽可能地删繁就简,因而形成现在的面貌。《出版说明》称参校了五种文本,并称:“点校中文字不主一本,择善而从。凡是根据以上几种版本改正文字的,一律不出校记。”各本面貌如何,作了哪些改动,这就不免引起非议。清代以来底本式校勘凡遇同一字而字形稍有差异者,一律出校,当然过于繁琐,不足取则。但过于简单,浪费了校勘的成果,也不利于学者作进一步的研究。因此,修订本在文本校勘上应该严格要求,参校的版本应该留下完整的校勘记录,对于最后出版的校勘记,取舍也应有具体细致的规定。 九、关于标点 二十四史的新式标点具有典范意义,体例也具体精密。我只想补充一点。史传在连续叙事时,前句的时间记录不一定包括下句的纪事。标点本多注意从语意上断句,连续叙事时中间多用逗号。我以为凡是语意可以停顿,前后所叙为两事时,应该尽量多用句号以作区隔。 十、建议同时修订《资治通鉴》校点本 顺便说到,中华本《资治通鉴》整理在二十四史以前,其整理体例对后来二十四史整理影响很大,但其基本方法则是采取底本式的整理,即以清胡克家翻刻元刊胡注本为底本,校本则主要参据章钰《胡刻通鉴正文校宋记》,于各宋本的异文和增出文字,仅出校记,一律不改底本。因此这个版本的正文,还不能完全反映原本的面貌。在二十四史修订的同时,对于《资治通鉴》也应作适当的修订。建议正文可以用中国国家图书馆藏绍兴二年余姚刊足本为底本,参校章钰的校记;《考异》则可以用《四部丛刊》影宋本重录,并且与胡注在字体上有所区别。胡注的修订则可以基本保持原貌。

昨天终于拿到了这套《点校本二十四史》书,从淘宝网抓到的。平均下来,一本1000页厚度的书,价格连20元都不到,真可以说是非常超值了。 其实在下订单之前,已经反复斟酌过不同的版本,从百衲本二十四史,毛批二十四史,《点校本二十四史》,繁体竖排本二十四史直到这套《点校本二十四史》,最终决定了这套,不仅仅是因为它价格最低。 网上很多人对这套书评价不高,甚至认为它是中华书局出的最差的一套,但我不这么认为。一般的评价标准说这套书因为是横排简体字版,所以已经破坏了古文的结构云云,但我认为根据我个人从小到大所受的教育,横排简体字对我来说是最好的选择,固然我同意说竖排繁体的最类似古文风貌,但我只是要“读”二十四史,我并不是想研究历史。所以对于只是想“读”二十四史的非历史专业的普通人来说,这套书应该是不错的选择。 现在还有计划说要出白话全译本的二十四史,但刚刚翻译完前四史,这个工程应该也是非常巨大的,我觉得这也是一个不错的选择,但对我个人来讲,我比较倾向于直接阅读原著,如果有可能的情况下。 所以最终选择了这套书,目前看来非常满意,无论从印刷质量以及各方面来说,很感谢中华书局。 《点校本二十四史》 购入这套《点校本二十四史》前我已经犹豫了几个月,在淘宝和三大网站消磨了大量的时间,最后没成想在复旦和同济之间的一家书店寻到了,1260大洋,当天就取钱搞定。真是一个想法积攒久了遇到机会就会爆发啊,大凡买了读起来颇费力的书,皆是如此。 为什么下手买这一套呢? 若说把钱袋子、视疲劳、手感、装帧、内容删减第通盘考虑,最好的版本当是岳麓书店的简体横排普及本。那是我高中的时候一个爱读书的朋友收集的,可惜等我近两年去搜集已经很难找到。那时候旧书店里记得厚厚一本元史只要十几元,大概只是表被删掉,装帧和纸张虽粗糙,但属于那种看上去比较,怎么说呢,“正经”的印刷吧。 不过今天我才知道岳麓的二十四史没有出完耶。。 买不到岳麓的普及本的情况下,比较手头的前四史,中华书局繁体竖排分卷的三国志和简体横排的普及本三国志比较,繁体竖排读起来还是颇吃力,三国志这书很熟读起来不算挺舒服,但若是生书恐怕赌不下去罢。其实我几本竖排的诗集也是没读进去。。个人水平问题。 岳麓和中华的都不成,一部一部收集看来是无望了。那么全集买那一部?三大网站上的二十四史或二十五史大概有: 之后逛淘宝还发现了几种超廉价版,五百的六百的,似乎还有三百的?略犹豫了一下,还是觉得不能这样啊,应该对自己好一点! 六十三本一套的这个二十四史、小册子的以及岳麓的都有一点,每部史书是独立的,没有放在一起,这样总感觉舒服些,而且书架上满满几排也挺有成就感哈哈。 不过今天在书店碰到了中华书局简体横排平装二十四史一套!价格还便宜!从里面随便拿出一半,瞅一眼朴素的封面随便翻一翻我就觉得是你了!中华书局值得信赖啊。 《二十四史》记载了我国自上古洪荒时代至明代数千年的历史流程,展示了数十个王朝的兴衰变迁,是研究中国历史最具权威性的史料,也是考索我国周边国家历史的珍贵资料,堪称中华文明的百科全书。由于其内容的博大精深,《二十四史》不仅为研史之人所必读备各,而且被政治军、军事家、思想家、科学家、企业家奉为治国安邦、运筹帷幄、推陈出新、建功立业的宝典,也被有识之士视为修身治家。安身立命、为人处世的明镜。 缩印二十四,装潢精良,字清纸佳,硬壳封面,字体小,纸张质量极好,适合收藏、查阅用。 打算读一遍中华书局繁体《竖排点校本二十四史》。在下古文水平尚可,吊儿郎当无业游民,每天用来读书时间约八小时,读完这套大书后,或可了解一年全力读书,究竟能否读完二十四史了。意图无他,充实自己,兼验证方舟子韩寒关于读二十四史时间之说孰是孰非。 3.5日读完汉书卷二十三刑法志 卷二十四食货志上。上周用时一周,读完汉书第一卷纪,两本表翻了下,跳过未读。彼时还未想到验证方舟子韩寒之说是非的问题,只是闲着,看一下汉书,不要忘记古文功底而已,所以还看了几本别的闲书。 今天开始,时间注意力开始倾斜汉书,早日读完二十四史。 不得不说,汉书天文志五行志这几篇确实如读天书,几年前读汉书曾经略过它们,这一回,本以为随着年龄知识阅历增长,应该可以应付,然而依然远远不够。生吞活剥强行不求悟透的读下去,不由感叹,人韩寒16岁读二十四史,那是何等的功力~! 读完,感觉如果写奇幻类小说天文志五行志拿来作为资料吹牛蛮好:) 读书速度太慢,如此,一年怎么能读完二十四史呢?!

2007年,点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程启动,是其问世以来的第一次“大修”。日前,修订工程的首批成果之一《史记》修订本定稿付梓,并将于8月17日在上海书展首发,项目其他成果也将于未来几年相继面世。 此次修订工作是怎样展开的,有哪些新特点?修订成果能否超越点校本?近日,记者就此话题采访了《史记》、《旧唐书》、《旧五代史》、《新五代史》、《元史》等修订小组主持人。 新版本、新技术为修订提供便利 《史记》点校本出自顾颉刚等大家之手,自1959年出版以来成为“二十四史”中印数最多、受众最广的一部。“修订‘二十四史’,并不是说我们的学养如何领先前人,而是时代的进步让我们有条件用新的研究成果和技术手段完善上一次的整理成果。”《史记》修订小组负责人、南京师范大学文学院教授赵生群告诉记者。 《史记》点校本有哪些待完善之处?赵生群表示,首先,《史记》点校本没有校勘记,只用方圆括号标出增删的文字,这在点校本“二十四史”中是一个特例;其次,《史记》这本书情况特殊,它不仅有正文,还包含三家注。上次整理工作因时间仓促,对正文关注较多,但对三家注关注不够,因而存留了一些遗憾。 此次修订如何超越前人?赵生群介绍,这首先体现在版本的运用上。此次修订沿用清金陵书局本为底本,兼用多种前人未使用的版本进行通校和参校。“其中最重要的是景佑本和黄善夫本。景佑本是现存最重要的宋刻《史记集解》本,现藏于台湾‘中研院’的傅斯年图书馆,而黄善夫本是现存最早的《史记》三家注合刻本,也是公认的善本,其足本现藏于日本。另外我们还收集了很多宋以前的古写本,这些版本是从前的点校者无法看到的,为我们今天的整理提供了极大的便利。又如,张文虎在整理金陵书局本时,吸收增补了《史记索隐》的一些内容,但并不全面,缺乏系统性。此次修订全面利用了《史记索隐》本的资料。”赵生群说。 其次,现代化的技术手段,特别是古籍数据库也为《史记》点校带来便利。《史记》校勘仅查访不同版本远远不够,浩如烟海的古籍文献都可为点校提供帮助。例如,在古籍数据库的帮助下,修订组对《史记》三家注的引文做了全面查核,发现了许多前人难以发现的问题,这对校勘和标点都大有裨益。 赵生群告诉记者,《史记》点校之繁难为学界所公认。所谓“厥协六经异传,整齐百家杂语”,就书本身而言,它是史料的汇总和熔铸;就成书时间而言,这段历史距今的时间跨度也最大。修订小组的每个参与者,都通校过至少一个版本,然后做成校勘长编,由修订小组负责人逐条取舍判断,最后在word文档中形成的校勘长编达3000多页,校勘记也有800多页。 严格区分校史与考史 记者在采访中发现,点校本“二十四史”在成书、内容及流传上差异很大,因而此次修订时,不同史书的侧重点也不尽相同,如《史记》着力于版本,《旧唐书》更换了底本,《元史》则专注于史实考订。 “《元史》点校本出版仅30多年,校勘精详,水平很高。”《元史》修订小组负责人、中国社会科学院学部委员陈高华告诉记者,想要在点校本基础上有所进步,就要认真总结30多年来史学界的研究成果,用新发现的史料来校订原本。 陈高华给记者举了一个例子,《元史》点校本卷九中“诏以僧亢吉祥、怜真加加瓦并为江南总摄,掌释教”,以“怜真加加瓦”为一人,但近来的研究证明怜真加、加瓦为两个人,怜真加即是杨琏真加,他是元代佛教史上的重要人物,因而此处应将二者点断。 然而,校勘“二十四史”的工作并不是为了考证史实。学者普遍认为,应当尊重正史的权威性,以还原文本真相为基本目的。 “修订《元史》的很多工作都是在校史实,而点校本中有一个问题没有统一,那就是校文本还是校史实,文本校勘和史实考订很难严格区分,这给今天的工作带来一些困难。”陈高华说,校文本还是校史实,在实际工作中要特别注意把握分寸,在今后的点校工作中,应当以还原文本原貌为主,尽量吸收史实的研究成果。不过对于史实也要注意选择和取舍,有的文本即使讹误也不能轻易改动,而要采取注解的方式以备一说,尽可能还原底本真相。 复旦大学中文系教授陈尚君承担了《旧唐书》、《旧五代史》、《新五代史》三部点校本的修订工作。他认为,应当严格区分校史和考史,学者考史的研究成果不一定都能用到校勘工作中。古籍整理中可以有考史的成分在,但不能把考证当成校勘。他表示,此次修订的《旧五代史》以清辑本为基础展开,有关清人改动的文字,一般都不作回改。 赵生群对校史与考史也有自己的认识,他认为利用对校、本校、他校的方法,发现考订异文,属于校史的范畴,不以版本异文为基础的史实考证属于考史。校史与考史既有区别又有联系,史实如有不同,在有了新版本依据的情况下,考史就转化为校史。“例如《史记·秦本纪》讲到‘始皇帝五十一年而崩’,清代学者钱大昕研究认为‘五’当为‘立’字讹误,秦王政二十六年始称皇帝,至三十七年而崩,为帝十一年。这仅是考史,后来我们发现日本藏《秦本纪》古抄本‘五’即作‘立’,出校改正,考史就变成了校史。”赵生群说。 古籍校勘整理也是研究 为了此次修订工程的顺利展开,修订工程组织单位中华书局倾注大量精力,召集了当前全国史学界最具声望的专家学者参与到修纂工作中来。修订工程总修纂由著名学者任继愈(2009年逝世)担任,著名学者冯其庸、何兹全(2011年逝世)、饶宗颐、戴逸等任学术顾问。此外,中华书局在程序设计和操作规范上也严格把关,制定了《修订工作总则》、《修订工作流程》、《修订本〈前言〉与〈凡例〉的撰写要求》、《标点分段办法举例》、《校勘记撰写细则举例》等相关规定,要求各史书做好版本对校记录、撰写校勘长编和校勘记等,保证每一步都具有可回溯性。 为什么古籍校勘整理需要投入如此多的精力?学者表示,高水准的古籍校勘整理更为考验学者的素养,校勘不仅是一种方法,也是一种研究。 “古籍整理是非常基础的工作,同时也是一项专门的研究。”赵生群说,无论是本校、对校、他校还是理校,每一种校勘实际都是综合校勘,都有主观判断在里面。每一条小的校勘记在某种程度上也是一篇小论文,不仅需要对比文本发现差异,也需搜寻其他材料进行论证。有人认为古籍校勘不是研究,这是误解。高水准的古籍整理对学者的学养和素质要求很高。 “最难不过点古书。”陈高华告诉记者,“现在学术界有一种观点,古籍整理是很简单的事情,就我个人体会而言,真正体现水平的就是古籍整理。用句号还是逗号,能不能把人名点对,正是高下之所在。‘二十四史’及《清史稿》记录了我们整个国家和民族发展的历史,是国家命运之所系,它的点校非常有价值,怎么估计都不过分。” 大修工程预计耗时10年 中华书局从1958年开始实施对点校本“二十四史”和《清史稿》的整理,全部出版工作于1978年完成,经历了整整20年。中华书局总经理徐俊这样评价这套书目的意义:“点校本第一次将全套正史从古董书架上请了下来,成为人人可读的现代整理本。” 徐俊认为,尽管点校本“二十四史”有着非常高的学术标准,但因为成书时间跨度太长,导致标准和体例不统一,整理深度也各有参差,有的底本选择不够精当,有的校勘过于简略,标点也间有失误。“最明显的是形式上的差异。”徐俊以前四史为例,《史记》没有校勘记,以张文虎《札记》代之;《三国志》校勘记集中在全书之末,仅标注页码卷数;《汉书》《后汉书》校勘记则放在了每卷之末。 随着时代的发展,关于“二十四史”的校订、研究成果相继发表,学者和读者也提出不少可参考的修订意见。徐俊表示,此次修订,将使得点校本“二十四史”在原有基础上,“形成一个体例统一、标点准确、校勘全面、阅读方便的全新升级版本。” 为完成此次修订,中华书局组织了国内古文献整理、断代史研究、专史研究等方面的200余位专家,组成17个修订小组,同时展开修订工作。截至目前,除《史记》之外,《宋书》《旧五代史》《新五代史》等也已交稿;其余各史修订稿也大多进入后期撰写校勘记阶段,并开始陆续分批交稿;篇幅比较大的《明史》等已经提交了大约50%的初稿。按照计划,全部点校本“二十四史”及《清史稿》将于2015年完成修订,并将于2017年全部完成出版。 《史记》新增三千校勘记 此次点校本“二十四史”及《清史稿》的修订工作之精细,从最先出炉的《史记》中便可体会到。《史记》修订组主持人、南京师范大学教授赵生群介绍说,根据初步统计,点校本《史记》修订本新增了校勘记3000多条,约30万字,并改动标点6000余处。 此次《史记》修订过程中,全面校勘了北宋至清有代表性的多种《史记》刻本,以及十余种日本钞本、敦煌写本。其中较为重要的版本包括“世间乙部第一善本”——台湾傅斯年图书馆藏北宋景佑监本《史记集解》、中国国家图书馆藏南宋绍兴本《史记集解》、日本国立历史民俗博物馆藏南宋建安黄善夫刊《史记》三家注合刻本等。 在修订过程中,学者们发现了不少原有点校本漏校的情况,大多涉及到史实、典章制度、名物、语言、训诂等方面的内容。赵生群举例说,原有的点校本《史记》中有一些名字错误,比如人名误用、地名误作人名、书名误作人名、官名误作人名等。地名方面还有用字颠倒的情况,如“昌平”误作“平昌”、“如安”误作“安如”等。另外,书中的一些书名也有错误,如《左传例》误作《左传释例》、《晋纪》误作《三日纪》、《瑞应图》误作《应瑞图》等。 标点错误的例子也有不少。赵生群以《曹相国世家》举例,文中说,“(曹参)从击诸侯,及项羽败,还至荥阳”。“如此标点,‘败’的主语是‘项羽’,曹参还荥阳的时间是项羽败亡之后。而实际上,原文意思是说曹参跟随刘邦击诸侯及项羽,被项羽击败,因而还至荥阳,其事远在项羽败亡之前。”他认为,正确的标点应为“(曹参)从击诸侯及项羽,败,还至荥阳”。 六种史书确定修订底本 “二十四史”点校本修订,不同史书的侧重点也不尽相同,有的着力于版本,有的着力于本校,有的重点在史源追溯,有的延续了点校本底本,有的则更换了底本。徐俊特别强调,“底本的选择是古书整理的重中之重,所以点校本的底本问题,一直受到学者的关注。” 原有的点校本“二十四史”,明确使用底本或工作本的史书有18种,其余6种史书为“不主一本,择善而从”。而在此次修订中,学者们在尽量保持延续性的原则基础上,有11种史书沿用了原点校本的底本,还有7种史书通过版本调查,更换成更为合适的底本。以《后汉书》为例,该书原以百衲本影印南宋绍兴本为底本,但百衲本多有挖改,已非绍兴本之旧,今改以国家图书馆藏绍兴本为底本,所缺五卷则以国图藏北宋刻递修本配补。 另外6种原先无底本的史书,此次也确定了修订底本。比如《三国志》,原点校本用百衲本、清武英殿刻本、金陵活字本、江南书局刻本四种通行本互相勘对,择善而从,此次修订时则考察了包括日本在内的多地所藏版本的情况,最终确定以国家图书馆藏绍熙本为底本。(记者 路艳霞) 新闻延伸 中学课文要改错吗? 《史记》中有很多文章曾入选语文课本中,此次点校本《史记》修订的过程中,一些人们耳熟能详的篇目也被挑出了错儿,不过语文课本是否有必要随之修订,学者认为还是应慎重对待。 《廉颇蔺相如列传》中有这样一段话:“赵奢者,赵之田部吏也。收租税,而平原君家不肯出租,奢以法治之,杀平原君用事者九人。”对此赵生群认为,其中“不肯出租”的“租”字,景佑本、绍兴本、耿本、黄本、彭本、柯本、凌本、殿本都作“赵”,考虑到古书中“租”与“赵”字形相似,应为误用,因此此次修订根据版本和其他旁证材料,将其改为“不肯出赵”。 不过,徐俊指出,《史记》的正文早已逐渐定型,即使在今天利用多种珍贵版本校勘的情况下,对于《史记》正文部分的文字变动也相对较少,可以说变动主要集中在三家注文字和标点上,中学课本中选入的《史记》名篇,像这样涉及正文方面的问题应该不多。另外,《史记》不同版本异文的成因很复杂。至于语文课本是否有必要依照此次修订进行改动,徐俊认为还是应当根据教学需要慎重决定。 新中国古籍整理项目中,规模最大也最受人们关注的,就是点校本二十四史。随着古籍整理事业的发展、学术研究尤其是断代史研究的深入,点校本二十四史的问题也逐渐显现。2006年起,中华书局开始着手规划点校本二十四史的修订工作,今年将出版《史记》修订本。中华书局总经理徐俊先生全程参与了二十四史修订本的组织与出版工作,他认为,由于现在的学术积累和便利条件,在程序保证质量的原则下,相对上一次的点校本,修订本的质量会有显著的提高。8月17日,徐俊先生将在上海图书馆做题为“《史记》点校往事”的讲座。 先请您简单介绍当年二十四史点校工作的情况。这项工作从规划(1958年)到最终完成(1978年)花了近二十年。这么长的时间,有这么多的学者参与(其中还经历了“文革”),是如何在具体运作中保持质量的? 徐俊:中国人重视历史,这是传统。毛泽东就特别重视古籍,好读史书,因此新中国成立以后,整理出版一套“中华人民共和国版”的二十四史(郑振铎语)成为很多人的心愿。1958年2月,古籍整理出版规划小组成立,直属国务院科学发展委员会。在古籍小组制定的第一个古籍规划中,就有二十四史点校本。1958年9月13日,由吴晗、范文澜召集中国科学院历史研究所尹达、侯外庐,中华书局总编辑金灿然和地图出版社总编辑张思俊,在历史所三所(今中国社科院近代史所)召开“标点前四史及改绘杨守敬地图工作会议”。会议研究确定了前四史点校方案,还决定其他二十史及《清史稿》的标点,也由中华书局订出规划。这是一次非常重要的会议,决定了二十四史和重绘杨守敬地图两个历时弥久的学术项目的走向,重绘杨图就是后来复旦大学谭其骧先生主持的《中国历史地图集》。这两个项目,实际上是“文革”前后开展并相继完成的中国人文学科最重大的成果。当时原本计划是要把一部分地图放到新的二十四史点校本中,在《史记》出版的时候,因为重绘杨图的进度问题,才放弃了。 前四史原本是要向国庆十周年献礼的,但是到1959年9月才出版了《史记》,12月《三国志》出版。前四史出齐已经到“文革”前夕的1965年了。起初有两套出版计划,一套标点集注本,一套标点普通本。集注本应专门研究之需,普通本供一般读者之用。普通本就是现在通行的本子,当时是要给一般读者阅读用的,所以主要工作是标点,目标是做一个准确简明的标点本。《史记》没有校勘记,仅用方圆括号的形式来表示文字的改动,就是在这种情况下产生的。列入集注本计划的,《三国志》用卢弼《集解》,《汉书》《后汉书》用王先谦的《补注》和《集解》,《史记集注》则明确为新编。要新编的还有《南北史补注》,另外至今还没有出版的王先谦《两唐书合注》也在其中。但标点集注本,一本也没做出来。原本为方便一般读者阅读的普通本,反倒成了半个世纪以来学术界最通行的本子。从这件事看,上世纪五十年代,虽然意识形态主导很严重,但是从领导人、主事者到参与者,都有非常明确的目标和深厚的功底,也有非常高的学术标准。 前四史主要由中华书局的编辑或外聘编辑完成,《史记》由宋云彬在顾颉刚点校本上加工而成,《汉书》由傅东华在西北大学点校本上加工撰写校勘记,《三国志》《后汉书》分别由陈乃乾、宋云彬承担。前四史的整理处于摸索阶段,体例做法明显不统一。其他各史虽然确定了点校者,但进度缓慢。到1963年,中华书局向中央写信,要求把外地承担点校的学者调进北京,集中在西郊翠微路中华书局大院办公。像南开郑天挺先生、武大唐长孺先生、山大王仲荦先生、中大刘节先生等,都是1963年被借调进京的。聂崇岐先生故去后,罗继祖先生进京接替《宋史》的工作,北京参加的有陈垣、聂崇岐、翁独健、冯家升、傅乐焕、吴则虞等先生,留下了一段盛传至今的“翠微校史”的佳话,直到1966年“文革”爆发。 1963年以后,结合前四史的经验和教训,对各史具体情况及问题作了全面研究,在校勘方面提出了新的要求。除做好版本对校外,还要比较系统地进行“本校”(本史各部分的互证)和“他校”(以有关史籍及类书等比勘),并强调要汲取前人对本史的研究成果。为了使标点、分段更为合理,使各史点校体例大体统一,还重新拟订了适用于《晋书》以下二十史的标点和分段体例,大大提高了各史的整理要求。南北朝两史八书,大部分都是在那时候做的,体例规范,学术质量也高。这一阶段的工作奠定了二十四史点校的学术基础,1971年恢复工作,也是在此确定的标准下开展的。 在1967年中央“文革”小组戚本禹主持文化工作的时候,曾短暂恢复过点校,除了一部分原先的点校者,何兹全、卞孝萱等先生也在那个时候来中华工作了近一年。这段时间指导思想比较“左”,对之前成果的颠覆性很大,但对后来工作的影响很小,因为这些做法,并没有被1971年恢复点校工作后所吸收。这段时间政治化非常厉害,标点也要讲阶级斗争,档案里有不少记载。有一位先生当时还写了文章,举例说,什么情况下要用感叹号、问号,什么情况下要空行分段。当然,这些政治化的做法很荒唐,最后并没有带入正式出版的点校本中,这是需要特别说明的。 1971年,在北京召开了全国出版工作会议,姚文元在请示过毛主席后给周总理写了一封信,建议恢复二十四史点校,作为研究批判历史的资料。周总理当天就作出批示:“二十四史中除已标点者外,再加《清史稿》,都请中华书局负责加以组织,请人标点,由顾颉刚先生总其成。”1971年到1978年,又有一批学者集中到北京,在中华书局参加点校工作。略有变化的是,其中的两《唐书》两《五代史》和《宋史》五种,交由上海学术界完成,此前没有做完的底本、校本、校勘资料,都移交到上海。上海五史作为二十四史点校的一部分,体例的调整和确定仍由中华书局负责,具体编辑工作由上海人民出版社(后期由上海古籍出版社)承担,出版用中华书局名义。上海方面完成的情况非常好,五史出版后,部分编辑档案,包括底本、校样后来都移交给了北京中华书局。 二十四史点校本出来之后,不少人有个笼统的认识,认为上海五史质量欠佳。实际上,上海五史的点校体例、整体标准和后期编辑工作,与1963年确定的体例、1971年的北京中华的具体要求没有大的不同,而且也是在北京已有的基础上做的,包括陈垣先生主持的两《五代史》初稿、王先谦《唐书合注》稿本,都提供给了上海参考。从现在能看到的上海五史的校勘长编看,做得非常规范、详实,校点情况、校改意见、终审意见都在。《宋史》的原稿,每一本前面都有标校人、复校人署名,非常认真而规范。当然,校勘记的数量是不太一样,《宋史》多,两《唐书》的《地理志》也非常详细,但总体而言校勘记出得简单,这是受大环境影响。专业的校勘问题,其实各史都是相对存在的,往往有其独特的历史成因,比如《旧唐书》的底本问题、二史合校的问题等。总的来说,上海五史与整个二十四史的点校质量是相当的,尤其是后台各环节的工作。这次修订,《旧唐书》、两《五代史》《宋史》依然由上海学术界承担,另外还新增了《三国志》。 点校工作历时二十年,先后参与其事的近二百人,客观地说,点校本二十四史是国家意志与全国学术界、出版界,三方面力量协同完成的成果,是一座集体智慧的丰碑。其中尤其是点校者的付出,值得我们永远记取。 当时点校工作既有便利的条件,也受到一些主客观因素的制约,在您现在看来,这项工作有哪些缺憾?这应该也是这次修订的主要原因吧。 徐俊:点校本的问题,总体而言是受到当时客观条件的制约,成书时间跨度太长,导致标准和体例不统一,整理深度也各有参差,有的底本选择不够精当,有的校勘过于简略,标点也间有失误。点校本一开始作为“普通本”的定位,确定了它简明、通行的特点,但也同时留下了学术上的遗憾,比如“不主一本,择善而从”的问题,比如校勘记过于简略的问题。在后来长达二十年的时间跨度中,不同阶段的整理标准也不完全统一,最明显的是形式上的差异,就前四史而言,《史记》没有校勘记,以张文虎《札记》代之;《三国志》校勘记集中在全书之末,仅标注页码卷数;《汉书》《后汉书》校勘记放在每卷之末,但校勘记用页行标示次第,正文中不出校码。再如文字校改方式,开始是用方圆括号来标示,方括号为正字、补字,圆括号为误字、衍字,不出校记说明校改理由。后来各史都用改字出校的方式。当然,统一体例更重要的方面是整理标准要基本统一,包括校勘方式、取校范围、取舍标准、分段及标点方式。 点校本二十四史大多采用“定本式”校勘方式,通常做法是根据校勘结果,改正底本衍脱误倒,并出校说明校改依据。但是点校本部分采取“不主一本,择善而从”,而且不一一出校的方式,有违“定本式”校勘规范,实际上形成了一个新的本子。“不主一本”的校勘方式,受到的争议最多。究其原因,还是最初规划时这套书“普通本”的定位。“定本式”是历来使用最多的传统做法,随着现代学科意义的古籍整理的完善,“定本式”的体例也越来越具体。这种方式,最大限度地保存了底本的面貌,文本更准确,又汇聚各本异文,一本在手,如对众本,是现代古籍整理最通行的规范做法。因此这次修订,全部采用“定本式”,所有重要改动都出校说明。 有些缺憾是时代使然,比如断代史研究水平的差距。当年一批学养精深的史学家和文献学家参与了点校工作,保证了整理的学术水准,顾颉刚、陈垣、郑天挺、翁独健、唐长孺、王仲荦等先生,都是断代史顶级学者,当年的整理主要依靠学者个人的学术积累来完成。半个世纪之后,回过头看,当时断代史研究的深度和广度还不够,换句话说,现在各断代史研究的深入远远超过当时。除了断代史研究,还有与二十四史整理有关的专书研究、专题研究,深度和细节方面,都有大的进步。随着断代史研究和各项专题研究的深入,点校本的缺憾更加显现。 再比如版本和文献资料的使用,也不同程度地受到当时客观条件的制约。部分史用书不充分,是另一个缺憾。《史记》因为顾颉刚之前已经开始三家注汇校的工作,由贺次君遍校北京图书馆藏本,校勘基础相对充分。两《汉书》和《三国志》版本校不够,重点在标点,校勘主要采用清代以来成果。1963年以后强调统一校勘标准,各史用书主要集中在北京、上海地区的藏书。当时用书得到中宣部、文化部、古籍小组等主管部门支持,甚至直接下令调书,解决了基本用书问题。为大家所熟知的张元济、张森楷校勘记,都长期借在点校组参考。现存档案中还有向南京图书馆借用张森楷校勘记的完整记录。即使这样,从现在国内古籍的善本以及海外回归的善本情况看,有部分史所用版本和校勘用书是很不够的。在点校本之前,通行了两百年的是殿本,后来是百衲本,因此最初的考虑,就是直接拿殿本来点校,有些尽管版本更换了,但还留下了殿本的影子。如《汉书》虽然用王先谦《补注》作底本,但大量用字同殿本。对于宋元本,当时普遍依赖百衲本,百衲本依据宋元善本影印,是当时条件下使用宋元善本的最便捷途径。但是百衲本校改修补严重,参考最多的也是殿本,其实是用影印的办法整理出版的一个新的二十四史版本。这次修订,我们大面积地使用和核校了百衲本及其祖本,明确了百衲本与其祖本之间的巨大差异。这一点学术界也有深入探讨,比如杜泽逊先生就曾对百衲本《史记》的校改修补写过专题长文。百衲本《宋史》用元至正本和明成化本拼合而成,《宋史》修订组发现因为两个版本行款不一,百衲本进行剪裱,无异于重排。总之,各史所用版本、善本情况不均衡。 最后一点,是当时文献检索途径的单一。做古籍整理的人都会有这个体会,点校一部书,到最后总有一些问题是下不了手的,因为我们的知识有限,文献查不到,无从印证,无从判断。以前查一首诗是否佚诗,最早见于什么书,还见于哪些书,要想尽各种办法查检,有时还得靠运气。现在科技发达,数字化带来的文献检索的优势是当时无法想象的。当时的老先生,主要靠自己读书的积累标点下来,靠自己的学识判断校异同、定是非,综合质量全面深入、处理得体,但细节上难免挂漏。比如一些有版本异文的语词,到底哪一个更接近史文,在同时期文献中是否有大量的用例,现在用数据库检索,大大扩展了采样范围,提高了判断准确性,当时不能解决的问题,现在比较多地能解决了。再如史书中有大量小地名,是隶属关系还是并列关系,当时很难判断,出错在所难免。举《明史·河渠志》中的一个例子,原文“筑海阳登云都云步村等决堤”,点校本标点作“筑海阳、登云、都云、步村等决堤”,看起来没有一点问题,其实不但地名点破了,而且将隶属关系误成了并列关系。“云步村”隶属于“登云都”,“登云都”隶属于海阳县(都是县下村上的一级行政单位),看起来“二二二二”并列结构,实际应该是“二三三”的结构。类似还有各种渠塘湖堰、河闸堤坝的小地名,原来主要靠查各省通志,现在历代地方志都可以利用,可以作更多 百衲本 :著名国学大师张元济(1867—1959)萌生了“重校正史之愿”。他发誓要汇集善本,重新校勘辑印一部古本全史,恢复正史原貌,纠正殿本的错谬。张元济主持中国历史最为悠久的大型民营出版机构商务印书馆达数十年之久,是我国近现代出版事业的先驱和泰斗。他秉持“续古代文化之命,续民族文化之命”的强烈使命感,以不惜一切代价拯救优秀文化古籍的远见和气魄,耗费巨资广搜各史的宋元善本,采用当时最先进的摄影制版技术,呕心沥血18个寒暑方大功告成。因《百衲本二十四史》选用的各种版本残缺不全,乃通过许多版本相互参校、补缀而成,有如僧人的“百衲衣”,故得此名。

这个版本的优点直接复制如下: 《点校本二十四史(精装版)(套装全241册)》讲述了,“二十四史”是中国古代24部纪传体史书的统称,按照各史所记朝代的先后排列,分别为:《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《南史》、《北史》、《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》。“二十四史”共计3217卷(《汉书》、《后汉书》、《魏书》和两《唐书》有复卷,实际为3300卷),约4700万字(以中华书局点校本统计)。记述的范围,自传说中的黄帝开始,到明末崇祯皇帝止,涵盖我国古代政治、经济、军事、思想、文化、天文、地理等各方面的内容。 以“二十四史”为代表的纪传体史书,在中华文明史上占有极其重要的地位。“二十四史”以本纪、列传、表、志等形式,纵横交错,脉络贯通,记载了各个朝代的历史概貌;同时又以中国历代王朝的兴亡更替为框架,反映了中国错综复杂的历史进程,使中国和中华民族成为世界上唯一拥有近四千年连贯、完整历史记载的国家和民族。这是中华民族引以为荣并值得进一步发扬光大的宝贵历史文化遗产。 点校本“二十四史”,由中华书局组织全国百余位文史专家,全国学术界、出版界通力合作,历时二十年完成的新中国最宏大的古籍整理出版工程,是代表新中国古籍整理出版事业最高成就的标志性成果。“二十四史”点校工作的探索和实践,为传统文献的整理积累了丰富的经验,确立了现代意义上的古籍整理的基本范式和标准,为古籍整理学科的建设打下了坚实的基础。 已故国学大师张岱年先生在1997年谈到中华版点校本“二十四史”的时候指出:乾隆时代武英殿本“二十四史”在当时是标准本,但是武英殿本仍有不足之处,近代商务印书馆搜求各时代的善本,编成“百衲本二十四史”,当时可谓“二十四史”的最佳版本。但是传统的“二十四史”没有标点,没有断句,读起来仍有一定困难。五十年代,由国家领导建议,集中当时全国史家,对“二十四史”进行校订,加上标点,是为标点本“二十四史”,实为“二十四史”的最佳版本。值中华书局100周年大庆之际,我们特别制作了这套32开精装本“二十四史”以飨读者,以志纪念。 如果在意版本问题的人建议别下单,六大箱241册32开精装本,万一是加印的退货太折腾快递员了。 如果担心之后会有新版,这套书当时是不惜成本举全国之力校对勘定的,且不说现在的学术水平跟过去相比是好是坏,但是像过去那样举国之力修史的盛况是难再有了,新旧版估计也是互有伯仲,难说新版一定优于旧版。 最后引梁启超的话:二十四史非史也,二十四姓之家谱而已。——《中国史界革命案》 然而《二十四史》终不可不读,其故有二:(一)现在既无满意之通史,不读《二十四史》,无以知先民活动之遗迹;(二)假令虽有佳的通史出现,然其书自有别裁。《二十四史》之原料,终不能全行收入,以故《二十四史》终久仍为国民应读之书。——《国学入门书要目及其读法》 说来说去,不论二十四史之优劣,终究是所有历史爱好者绕不过去的一关。

《二十四史》首推《前四史》,《前四史》又首推《史记》。楼主最早接触《二十四史》也是来自《史记》,小学的时候,父亲送了一套国际文化出版公司(这名字,高大上啊晒晒书,谈谈版本 篇三:说说《二十四史》 )的《文白对照全译史记》,当时对照着译文半懂不懂读列传,也饶有兴味。高中时这套书被楼主送人了,现在孔夫子上还可以找到这个版本。 大学时,偶然在特价书店发现这么一本奇书。 下面正式说说《二十四史》的版本。先说说影印版。 《二十四史》得名于乾隆年间,首版为武英殿本,简称“殿本”。殿本的特点是版式统一,字体整洁,美观大方。但缺点是错字、缺字、衍字较多。十多年前,殿本《二十四史》在书店还很常见,主要是上海古籍出版社根据涵芬楼本影印的这个版本,当时记得很便宜,大概4、500一套。楼主写这篇文章时在孔网和淘宝搜了一下,全套的居然找不到了。 二十世纪初,出版界的泰山北斗张元济先生几乎凭借一人之力钩沉索隐古籍,整理出版了著名的“百衲本”《二十四史》,也是《二十四史》最具价值的版本之一。百衲本的优缺点链接中已说的很详细。 中华书局从上世纪50年代开始重新整理《二十四史》,当时汇集了顾颉刚、唐长孺、陈垣等史学界和校雠学界的泰山北斗级人物,整体质量相当高,但由于大跃进和十年动乱的影响,许多大师受到波及,校订也受到很大影响,出现了不少错误。楼主那套简体本,就是根据这个版本转印的。至于为什么不收绿皮版,还是因为简体版便宜啊…… 还是看最熟悉的史记。 请您简单介绍当年二十四史点校工作的情况。这项工作从规划(1958年)到最终完成(1977年)用了近二十年时间,这么长的时间,有这么多的学者参与(其中还经历了“文革”),是如何在具体运作中保持质量的?

起初工作重点是前四史,前四史主要由中华书局的编辑或外聘编辑完成,《史记》由宋云彬在顾颉刚点校本上加工完成,《汉书》由傅东华在西北大学点校本上加工完成,《三国志》《后汉书》分别由陈乃乾、宋云彬承担。前四史的整理处于摸索阶段,体例做法明显不统一。其它各史虽然确定了点校者,但进度缓慢。到1963年,中华书局向中央写信,要求把外地承担点校的学者调进北京,集中在西郊翠微路中华书局大院办公。像南开郑天挺先生、武大唐长孺先生、山大王仲荦先生、中大刘节先生等,都是1963年被借调进京的,聂崇岐先生故去后,罗继祖先生进京接替《宋史》的工作,北京参加的有陈垣、聂崇岐、翁独健、冯家升、傅乐焕、吴则虞等先生,留下了一段盛传至今的“翠微校史”的佳话,直到1966年“文革”爆发。 顾颉刚

第四是汇聚前人成果。修订组充分利用前贤时彦的校勘研究成果,适度参考出土文献,同时约请天文、历法、礼制、中外关系等专门领域学者参与修订,一些争议问题有了相对更准确的结论。

免责申明:

万圣书城仅提供下载学习的平台,《点校本二十四史 》PDF电子书仅用于分享知识、学习和交流!万圣书城不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请提供《点校本二十四史 》的资质证明,我们将于3个工作日内予以删除。

|