分类导航 / Navigation

|

苏轼文集编年笺注 全12册 2011高清

价 格:¥ 26.80

30天售出:1 件

商品详情

注意:《苏轼文集编年笺注》是电子版(本站电子资料大部分是PDF格式,极少部分为DJVU格式。非txt epub azw3 mobi doc exe uvz pdg等格式),不是纸书,不发快递,付款后自动发货,弹出百度云盘下载地址和密码,自己下载即可!(下载后可用电脑、手机、平板电脑阅读,阅读后如感兴趣,可以去书店购买相应的纸资书籍)  《苏轼文集编年笺注》PDF电子书全12册,由巴蜀书社出版社2011年出版。

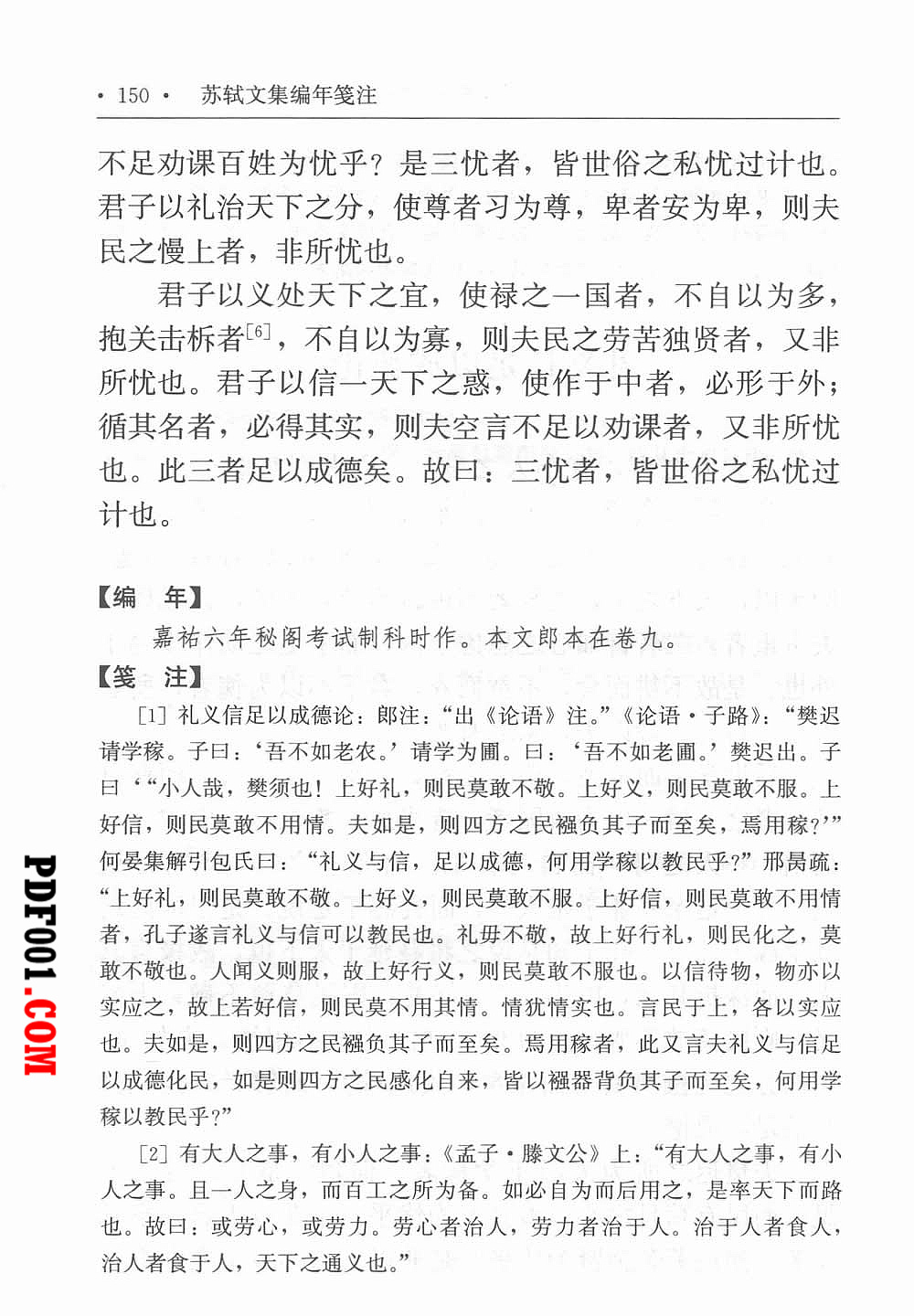

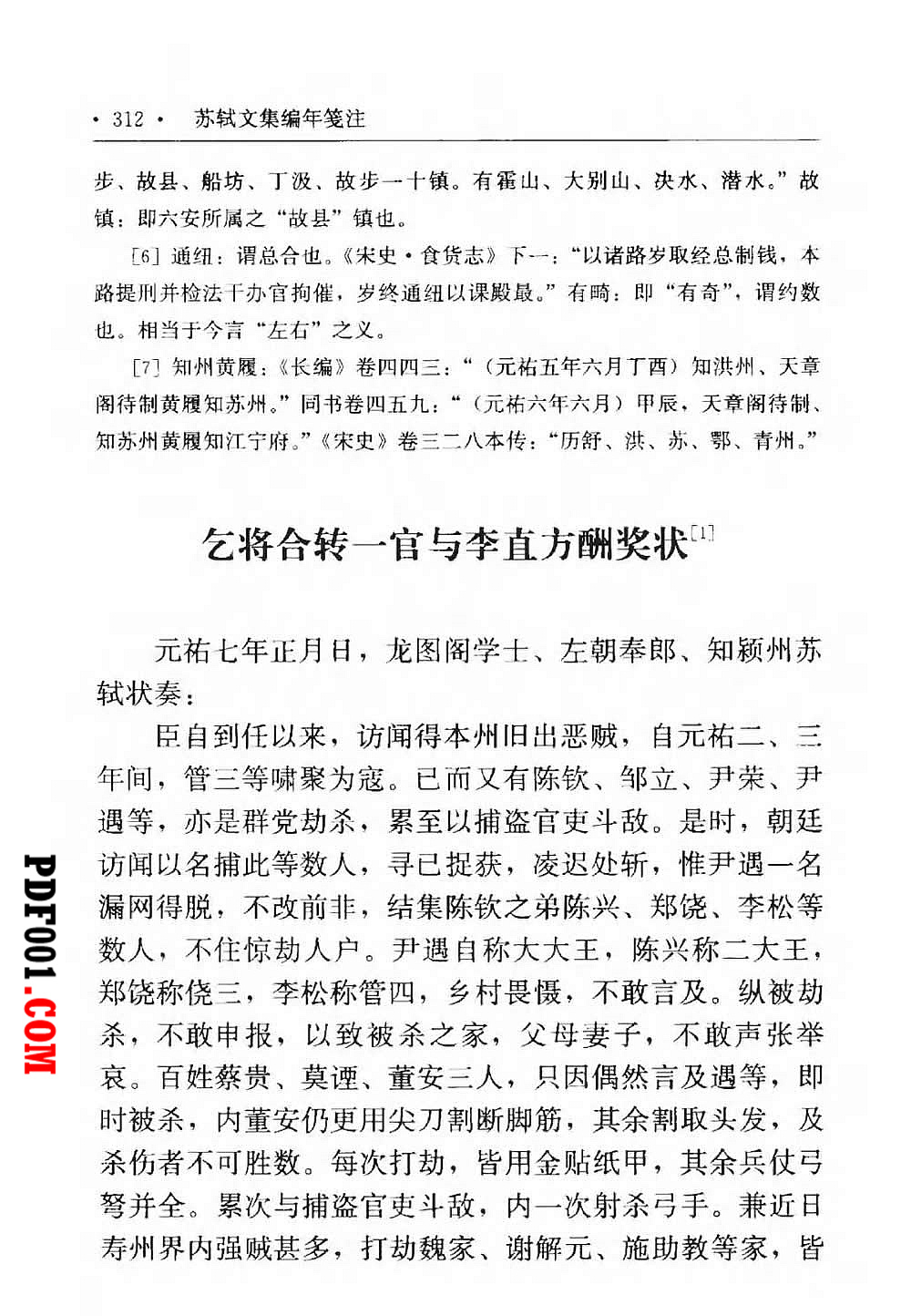

《苏轼文集编年笺注》已经成为一部面貌全新的苏轼散文大全集。注释的条目却比我整理过的其他宋人文集都要丰富。为使眉目尽量简明,《苏轼文集编年笺注》将剩下的部分进行了“整合”,编为与正文并行的两卷,作为第七十四卷和七十五卷,这两卷里还包括了本人新辑的数篇佚文。《苏轼文集编年笺注》附录较多,不仅能见到苏轼的全部散文,还能见到他的诗词、杂记及学术著作。

《苏轼文集编年笺注》书目:

苏轼文集编年笺注 第1册

苏轼文集编年笺注 第2册

苏轼文集编年笺注 第3册

苏轼文集编年笺注 第4册

苏轼文集编年笺注 第5册

苏轼文集编年笺注 第6册

苏轼文集编年笺注 第7册

苏轼文集编年笺注 第8册

苏轼文集编年笺注 第9册

苏轼文集编年笺注 第10册

苏轼文集编年笺注 第11册

苏轼文集编年笺注 第12册

《苏轼文集编年笺注》出版说明:

苏轼字子瞻,眉州眉山(今属四川)人,郡望为赵州(今河北赵县)。生于宋仁宗景祐三年(1036)十二月十九日卯时,卒于徽宗建中靖国元年(1101)七月二十八日,享年六十六岁。他是仁宗嘉祐二年(1057)的进士,嘉祐六年(1061)制科第三等,英宗治平二年(1065)秘阁试第三等。三十岁之前,他把当朝最具挑战性的考试都进行完了,而且分别取得了最优异的成绩,不世之才的宏大气象,让当时的宰辅名臣都对他刮目相看。李篇《师友谈记》载,苏轼参加制科考试时,同时召试者甚多。有一天,宰相韩琦与客人聊天,无意间说:"二苏在此,而诸人亦敢与之较试,何也?"这话很快传开,一时“不试而去者,十盖八九矣"。

正当苏轼春风得意之时,家庭的不幸却接二连三落在他身上,先是治平二年结发妻子王弗病逝,次年,父亲苏洵又造然去世,苏轼只得回到眉州,为父守丧。一切都料理完,熙宁二年(1069),他带着新娶的第二任夫人王闰之回到京师时,朝廷政局发生了很大变化,一场“史无前例”的变法革新运动正式拉开了大幕,也就是说,苏轼真正意义上的仕途,是与熙宁变法同步开始的。他的一生,也几乎全是在变法、复辟、绍述、党争中度过的。发生在北宋中期、由王安石主持的那场变法,究竟是利大于弊还是弊大于利,一千年来一直是个争论不休的话题。由于王安石富国心切,急功近利,故而新法从一出笼,就受到很多朝臣的强烈抨击和反对。客观地说,大批朝臣反对变法,有一定的道理,也有很大程度上的思想局限。道理表现在他们对王安石新法核心理念的强烈质疑,他们认为,青苗等新法虽然听起来冠冕堂皇,但在实际操作当中,则大幅度加重了百姓的负担,说白了就是官府向百姓抢钱。在这一点上,反对变法者的头脑很清醒,他们深知,任何一个政权,不把民生放在首位,它的根基就不会稳固,正如荀子所说:"君者舟也,庶人者水也;水则载舟,水则覆舟。""君人者欲安,则莫若平政爱民矣;欲荣,则莫若隆礼敬士矣。"思想局限则表现在这些长期处在相对宁静状态的朝廷命官,不愿意改变现状,生怕大规模的变革会造成国家的混乱,也就是今天我们常说的"思想保守:而王安石"顺我者昌,逆我者亡"的执拗性格,刚愎自用的处事方法,更加剧了两派士子的对立情绪,进而演化成了北宋涉及面最广、伤害士子最多的元祐党争。在这场大变革当中,刚刚迈入仕途的苏轼,一屁股坐在了保守派一边,一而再再而三地批评新法,他的前景就不难预料了。他先是反对王安石提出的改革科举制度的思路,熙宁四年正月,又因神宗压低购买百姓制作的浙灯,毫不留情地批评神宗,立即遭到御史弹劾,从京官判官告院的位置上被拉下来,抛到杭州担任通判去了。这时候的苏轼还有一点小小的狡黠,他躲在江南过了几年世外桃源的生活,没惹什么大祸。怎奈熙宁七年调任密州知州后,吕惠卿一伙又别出心裁地抛出一个"手实法",即由官府核定每户的财产,认可后按上手印,今后官府即照此标准收取租税。这个"法"看起来挺公道,可它只照顾到了官府的利益旱涝保收,却忽略了很多"不可抗力"给百姓造成的种种损害。苏轼对此极为愤慨,难免形于言谈文字,最终在刚从徐州知州调任湖州知州后酿成大祸,言官李定、舒亶等人检举苏轼写诗抵触新法,学士王珪更是火上浇油,上纲上线,硬说苏轼《桧》诗“根到九泉无曲处,世间唯有蛰龙知”是欺君犯上的不臣之言,“轼以为不知己,而求之地下之蛰龙,非不臣而何"?(《长编》卷三四二)好在太皇太后曹氏等人极力救解,苏轼才被免除了死罪,授"黄州团练副使、不签书州事"。在黄州的五年多,让他明白了一个道理:世上很多事不是论理能说清的,那是一种"势"的必然,他曾对人苦笑道:苏某当年制科考试的题目是"贤良方正能直言极谏",又考了个有宋以来的最高分,于是真以为为臣之忠,就应该遇事敢谏。没想到谏一回灭一回,这下好了,被灭到黄州凉快来了!他真是书生气十足,他怎么就没想到,那仅仅是道考试题目呀,你触及了谁的神经,谁都不会饶了你。

元丰八年,神宗去世,哲宗即位。此时的哲宗还是个不满十岁的孩子,朝廷暂由太皇太后高氏垂帘听政。高氏是真宗时大将高琼的曾孙女,是个极有修养的贵族女性。熙宁、元丰间朝廷因变法闹翻了天,她一句话都不说,严格恪守着后宫不问政的祖训。然而当掌管国家的使命落到她身上时,她又以一个富有政治经验的形象出现在大臣们面前。她垂帘后的第一件事,就是将闲置在洛阳十五年之久的老臣司马光召回朝廷,与前朝宰相吕夷简之子吕公著一同主政。司马光是反对新法最激烈的大臣,他一上台,立刻大刀阔斧地清理熙、丰新法,并把前朝遭到贬谪的大臣们一个个召回来。苏轼也是当年"受错误路线迫害的好同志”,自然在召回之列。此时的苏轼已经在常州安家,打算在那里当一辈子田舍翁了,一道圣旨,命他到登州(今山东蓬莱)担任知州。到任五天,又一道圣旨,命他火速进京任礼部员外郎,到了汴京,以七品服入侍延和殿,改命为起居舍人。一个月后,再改为中书舍人。十个月后,擢升为翰林学士兼侍读,这种升迁速度,是一年前那个灰头土脸的苏轼做梦都想不到的。

苏轼是个心里憋不住半句话的人,尽管这些年受了无数委屈,一旦得到重用,蕴藏在心底的那份以忠为本的使命感又升腾起来。他看到司马光以一种极端的方式和报复性的心态,将熙、丰时颁布的所有新法连根铲除时,觉得有些过分,特别是雇役法,苏轼认为此法虽然出于王安石之手,但十几年的实践证明,它的确比变法之前的免役法好得多,起码不至于使百姓遭受倾家荡产之苦,所以他认为,对新法要区别对待,害民之法固当除去,有益于民的则应该保留,不能统统消灭。他曾经找到司马光,详细分析雇役、免役二法的利害,司马光听不进去,苏轼又是个不会看人眉眼高低的直性汉子,直到把司马光烦得"色忿然”,还哓哓不休,出了政事堂,又悻悻地埋怨司马光是"司马牛"。司马光拖着病体执政一年便去世了,他的另类刚愎,让暂时失势的变法派抓住了不少把柄,但太皇太后高氏坚决支持延续"司马光路线",故而吕公著依旧萧规曹随,继续清理熙、丰新政之弊,可惜元祐四年(1089)二月,吕公著也去世了,相对年轻些的新相吕大防、范纯仁等感到力不从心。这期间更糟的是,保守派内部也矛盾重重,彼此攻讦,形成了以苏轼为首的"蜀党"、以程颐为首的"洛党"和以刘挚、梁素、王岩叟等人为中坚的"朔党"三大阵营,苏轼这个蜀党头目,再次受到洛党激进分子的强力打压,结果是三败俱伤。元祐二年,程颐罢官;元祐四年,被撕咬得遍体鳞伤的苏轼不得不再次出为杭州知州,离开了朝廷。只是这一次党争的惨烈程度及所带来的严重后果,可能是三大阵营的保守派人士都低估了的:元祐八年,太皇太后高氏辞世,哲宗亲政,蛰伏了七八年的变法派人士很快杀回朝廷,他们可不管什么"蜀党"、"洛党"、"朔党",只要是参与司马,光复辟的,一律在打击消灭之列。从此以后,苏轼大难小头,元祐八年,妻子王闰之尸骨未寒,他便被逐出朝廷,在定州待了几个月,又被贬到岭南英州(今广东英德)去做知州,走到半路,再变为惠州(今广东惠州)居住。此时的所谓"新派",不过是借王安石之尸还夺权专政之魂,他们已经不再关心什么青苗法还是保甲法,那些东西对他们来讲无足重轻,权力才是最重要的。哲宗亲政到北宋灭亡,是北宋正直士大夫日子最难熬的一段时期,遭到打击迫害的士子不计其数,其中不少都死在岭南贬所,没能等到返回中原的那一天。绍圣四年,厄运再次落到苏轼头上,在惠州待了三年多的他,被追贬到海南傅州,也就是今天的海南宜伦。他真是个命大的老头,不但熬到了哲宗升遐,朝廷大赦,而且还安全地渡过了琼州海峡,梦幻般地回到了他心驰神往的"海内",甚至回到了他早年就置业的常州。不过在那个时代,铁打的汉子也经不住如此折磨,据他的弟子黄庭坚说,苏轼回到广东时,头发已经基本掉光,只剩下满脸的大胡子还在坚韧不拔地茁壮生长。到达真州(今江苏仪征)时,苏轼已经是回光返照,故而捱到常州没几天就与世长辞了。《诚斋诗话》载苏轼回到镇江时:见妙高台上挂者自己的画像,那是他的方外之友佛印干的,于是他援笔自赞道:"目若新生之犊,身如不系之舟。试问平生功业,黄州惠州崖州/这位可爱的老人,临终之前还在乐观地自我解嘲。

苏轼是中国历史上难得一见的奇才,他曾毫不掩饰地说:"人皆养子望聪明,我被聪明误一生。"(《洗儿》诗)看来他对自己的绝顶聪明颇感自负。关于他的传奇一生,他的聪明和与生俱来的善良,我在另一本关于苏轼的书中有些叙述,不妨借来写在这里。这位中国历史上千古一人的伟大文学家艺术家,用他丰富的诗歌、散文、词曲、书法、绘画作品以及对儒学经典、诸子百家、前朝历史、中医中药、佛教道教、音乐舞蹈、饮食养生、格致方技、天文博物、自然物理方面的深湛研究,更以他能容纳整个山川宇宙的博大胸怀,吸引、感动和鼓舞着一代又一代的华夏子孙。我之所以说他是"千古一人",是因为翻遍中国历史,找不到任何一个人能在广义文化领域中的造诣超越他,哪怕是和他比肩接武,都绝对没有一丁点儿可能。世间一切的微观和宏观,经他一番点化,便立刻成为神奇。连想把他置于死地的政敌李定都不得不承认:苏轼的才能的确不是一般人能想象的!正因为他是这样一位旷世奇才,胸中既有一粟又有沧海,既有蜉端又有日月,更有世上的苍生黎元,所以造就了他无比开阔的襟怀。他大多数时间里聪明绝顶,唯独在当官这一点上,却时时显得那么幼稚可爱。今天我们说得如此轻松,殊不知"幼稚可爱"这四个字,却是用苏轼多少年遭受贬谪和监视居住的沉重代价换来的!严格意义上说,他不是块应该丢进仕途的材料,这是他的本性决定了的。宋人王宗稷《东坡先生年谱》说,按照少年苏轼的个人意愿,他既不想结婚也不想考进士做官,只想隐于山林草泽读书为乐。然而上天却似乎有意要让这位稀世奇人经受世间的种种磨难。南宋人高文虎在他的《蓼花洲闲录》中说:"苏子瞻泛爱天下士,无贤不肖,灌如也。尝言:’上可陪玉皇大帝,下可以陪悲田院乞儿了子由晦默少许可,尝戒子瞻择友。子瞻日:眼前见天下无一个不好人,此乃一病/"意思是说苏轼对天下所有人都充满了爱心,不论是聪明愚钝,都能一见如故,推心置腹。他曾经说:我上可以陪伴玉皇大帝,下可以和救济院里的乞丐成为朋友。他弟弟苏辙性格内向,对人有防范之心,曾经告诫他哥哥与人交往一定要谨慎,别让人家给坑害了。苏轼回答说:在我眼里,天底下没有一个坏人啊。不过他也承认:这的确是我的一个缺点。多么可亲可爱的一位古人!上面说到,他其实本不该是个踏入肮脏仕途的人,因为他的性格与为官者的性格相差太远。他的《亡妻王氏墓志铭》话语不多,却用相当的篇幅记载他在凤翔府时的一幕幕:“轼有所为于外,君未尝不问知其详。日:‘子去亲远,不可以不慎/日以先君之所以戒轼者相语也。轼与客言于外,君立屏间听之,退必反覆其言曰:'某人也,言辄持两端,惟子意之所向,子何用与是人言?'有来求与轼亲厚甚者,君曰:'恐不能久。其与人锐,其去人必速了已而果然」意思是说妻子王弗跟随苏轼到凤翔府,苏轼出外公干,王弗没有一次不仔细询问他到哪里去,干什么事,和什么人打交道等等,还要叮嘱他:你离家人远,一切都须小心谨慎。苏轼在客厅里接待客人,王弗都要在屏风后面细细地听,客人走后,她便会对苏轼说:此人不是个厚道人,说起话来过于油滑,专拣你爱听的说,你何必跟他多费口舌?有个前来和苏轼套近乎想交朋友的家伙,王弗说:看样子你们长不了。此人与人相交太急切,一旦你没了利用价值,他甩开你时同样也会如此急切。看来在人事方面,王弗确实比苏轼聪明,确切地说,这夫妻俩的聪明没在同一个平台上。能体现苏轼在处世为人方面单纯天真的例子很多,读者可从他的文章中领略一二。举个最好玩的例子,您就能感觉到这位老人多么有童趣——他在写给不少人的信函中,只要有赠诗,总免不了在结尾处叮嘱一句:此诗可千万别让别人看见!这不由令人想到小孩子们彼此玩点小“猫腻"时,总要告诫对方:你不准告诉别人,如果告诉别人,以后我就不跟你玩了!其实早在元丰初年乌台诗案差点送命时他就发誓:以后坚决不再写诗作文,可惜记吃不记打,刚到黄州,他又没完没了地写起来,而且一发而不可收,一直写到临终。大概后来他弄明白了,别人瞅着你不顺眼想折腾你,并不在于你写诗还是不写诗,你敢鹤立鸡群,鸡们就一定要把你啄得体无完肤,鲜血淋漓,让你知道鸡有多么的厉害!不写诗人家就能饶过你了?

苏轼也很会骂人,他这辈子受王安石的气不少,对王安石有一肚皮的怨恨,能不骂他?不过苏轼骂王安石骂得很艺术。有一次苏轼请客,出了个很雅的酒令,约定每人先讲一句典故,然后必须用《周易》中两个双卦名作为概括。《周易》一共六十四卦,双名的有十五个,依次为《小畜》、《同人》、《大有》、《噬嗑》、《无妄》、《大畜》、《大过》、《大壮》、《明夷》、《家人》、《归妹》、《中孚》、《小过》、《既济》、《未济》。您想这难度有多大? 一个先说:"孟尝门下三千客,《大有》《同人》」意思是孟尝君门下食客三千,都是同心辅佐主人的,的确是"大有同人",不为不妙。又一个说:"刘宽婢羹污朝衣,《家人》《小过》」说后汉刘宽的婢女上菜时不小心把主人的衣裳泼脏了,那也是自家人犯了点小过错。轮到苏轼,他缓缓说道:"牛僧孺父子犯法,《大畜》《小畜》。"表面上在说唐朝宰相牛僧孺和他儿子牛蔚都因罪遭贬,实际上却在骂王安石和他儿子王零,一个是大畜生,一个是小畜生。在苏轼身上,儒、释、道三教合一的色彩体现得格外浓重。儒家认为士子应该"用之则行,舍之则藏",苏轼一辈子的确如此。道家认为养生甚至成仙是可以实现的,苏轼在"藏"的境遇中绝不怨天尤人,而是兢兢业业、认认真真、孜孜吃石乞地研究养生之道。佛家主张涅槃更生,苏轼毕生敬佛,与高僧的交往几乎不少于士大夫。直到临终,还在和径山长老惟琳谈经说偈,他感叹道:"西方不无,但个里着力不得。"意思是西方乐土不是不存在,只是现在实在用不上力了。老友钱世雄鼓励他:"固先生平时践履至此,更须着力。"先生一辈子敬佛,再加把劲儿啊。苏轼留给这个世界最后一句话是:"着力即差」越使劲儿麻烦就越大(王宗稷《东坡先生年谱》)——这是他活了六十六岁的大彻大悟。他真算说对了:他着力的仕途的确是动辄出错,他没有着力的除去仕途以外的一切成就,都成了留给后人朵颐的无比珍贵的宝藏。

还是回过头来说说苏轼的散文。虽然人们一直在说韩愈是扭转三百年颓靡文风的巨擘,说欧阳修是宋代古文运动的旗手,然就实际成就来讲,在所谓"唐宋八大家"中,他的成就当推第一。我不懂什么文学理论,对于文学作品,我只相信感觉,所以还是按照我为《王荆公文集笺注》、《欧阳修集编年笺注》、《司马温公集编年笺注》(这三部书分别于2005年5月、2007年12月、2009年1月由巴蜀书社出版)写前言的那种思维惯性,说说对苏轼散文的直接感觉。读苏轼的散文,首先对读者形成撞击的,是一种恢弘无比的气势,他文章中的这种磅礴大气几乎是与生俱来的,一般人很难通过学习达到那样的境界,从宋朝就有人说他的文章像他父亲苏洵,有战国纵横家之风。很多人对纵横家的言谈没有好感,甚至鄙视,这种鄙视如果仅仅是为张仪、苏秦等具体人物而发,是可以理解的,如果是对他们出神入化的言谈而发,就显得心胸狭窄了。要知道一个人的言谈文字能做到纵横撑阖,不但需要有足够的自信,更需要相当丰富的见识作为基础,否则说不上三句话就没词儿了,叫人怎么佩服你? 免责申明:

万圣书城仅提供下载学习的平台,《苏轼文集编年笺注》PDF电子书仅用于分享知识、学习和交流!万圣书城不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请提供《苏轼文集编年笺注》的资质证明,我们将于3个工作日内予以删除。

|