分类导航 / Navigation

|

商品详情

注意:《三国戏曲集成》是电子版(本站电子资料大部分是PDF格式,极少部分为DJVU格式。非txt epub azw3 mobi doc exe uvz pdg等格式),不是纸书,不发快递,付款后自动发货,弹出百度云盘下载地址和密码,自己下载即可!(下载后可用电脑、手机、平板电脑阅读,阅读后如感兴趣,可以去书店购买相应的纸资书籍)  《三国戏曲集成》PDF电子书全8卷12册,由复旦大学出版社2018年出版。

《三国戏曲集成》是由胡世厚主编、复旦大学出版社于2018年6月出版的戏曲文献汇编丛书。全书共分8卷12册,收录从元代至当代的三国题材戏曲剧本587种,其中完整剧本471种,残曲及存目116种,涵盖杂剧、传奇、昆曲、京剧及地方戏等各类剧种。丛书以分卷形式系统整理全国各地馆藏版本,通过严谨校勘呈现最佳文本,完整展现三国历史事件与人物形象在戏曲领域的艺术流变。该书历时七年编撰,获国家出版基金资助,填补了四大名著戏曲文献中三国题材的空白,为文学史、戏曲史研究提供了基础性文献支撑 [2]。

《三国戏曲集成》部分目录:

元代卷:收录《关大王单刀会》等元杂剧

明代卷:整理杂剧37种、传奇6种,含朱有燉《关云长义勇辞金》等孤本

清代杂剧传奇卷(上下):汇编李玉《麒麟阁》等宫廷与民间剧本

清代花部卷:辑录车王府藏曲本、《新镌楚曲十种》《故宫珍本丛刊》等文献中的《斩华雄》《天水关》等135个地方戏剧目

晚清昆曲京剧卷:包含《单刀赴会》《长坂坡》等93个昆曲京剧剧本,收录卢胜奎、汪笑儂创作底本 [2]

现代京剧卷(上中下):整理民国时期上演的140余部作品,含《群英会》《借东风》经典改编本

山西地方戏卷:汇集晋剧、蒲剧等剧种的三国题材剧目

当代卷(上下):收录1949年后新创的《曹操与杨修》《廉吏于成龙》等40余部革新剧本

《三国戏曲集成》出版说明:

魏,蜀、吴三國形成經鼎立至减亡,即從漠靈帝中平元年(184)黄巾起義起,到吴亡於晉武帝太康元年(280)一統,共九十七年,是我國歷史上一個獨具特色的時代。這一時期,漢室傾頹,天下大亂,群雄争霸,割據稱强,戰争頻仍,生靈塗炭,然而時勢造英雄,湧現出一大批文韜武略功績卓著的英雄人物。他們南征北戰,鬥智鬥勇,演繹出了一場國家從統一到分裂再從分裂到統一的可歌可泣、有聲有色、威武雄壯的活刺。

記載這一段歷史比較完整的史書,有晉陳壽的《三國志》和南朝宋裴松之的注、南朝宋范曄的《後漢書》、北宋司馬光的《资治通鑑》以及南宋朱熹的《通鑑綱目》。西晉以來,豐富多彩的三國故事在民間流傳。魏晉六朝的笔記小說,如裴啓的《裴子語林》、南朝宋劉義慶的《世說新語》和南朝梁殷芸的《小說》都記載了不少有關以三國人和事爲對象的故事,特别是有關曹操、諸葛亮、劉備等人的故事。到了唐代,三國故事已很流行。唐初道宣的《四分律删繁補闕行事纱》、唐開元時大覺的《四分律行事鈔批》和晚唐景霄的《四分律行事鈔簡正記》,都記述了忠貞智慧的孔明爲劉備重用和“死諸葛怖生仲達故事的藝人。宋蘇献的《東坡志林》、孟元老的《東京夢華録》都記有專門“說三分”的,但脚本没有流傳下來。今天只能看到宋人話本中提到的三國人物和事件。

中國戴曲從萌芽到成熟的各個時期,三國歷史故事都是重要的题材來源,作品數量衆多,影響巨大,搬上舞臺也較早。據舊題顏師古《大業拾遺記·水師圖經》記載,隋煬帝時,就已用木偶戲的形式扮演三國故事。唐人李商隱《驕兒詩》“或張飛胡,或笑鄧艾吃”的詩句,說明當時已使用某種藝術形式表演了三國故事,爲兒童所模仿。宋人高承《事物紀原》與張耒《明道雜志》都記載有傀儡戲、影戲表演情節連貫、人物形象鮮明的三國故事戲。隨着宋雜劇的出現,由藝人扮演三國人物的三國故事登上了戲曲舞臺。今見最早著録三國劇目的是陶宗儀《南村輟耕绿》,記載金院本三國戲劇目有5種:《赤壁鏖兵》《刺董卓》《襄陽會》《大劉備》《罵吕布》:宋元南戲三國戲劇目中有10種:《貂蟬女》《甄皇后》《銅雀妓》《周小郎月夜戲小喬》《關大王古城會》《劉先主跳檀溪《何郎敷粉》《瀘江祭》《劉備》《斬蔡陽》。然而這些作品的劇本都没有流傳下來,今僅存宋元南戲3種刺本的幾支殘曲。儘管如此,從中也可以看出金、南宋時代的戲曲藝人,根據史書記載和民間傳説,已把三國故事搬上了戲曲舞臺。

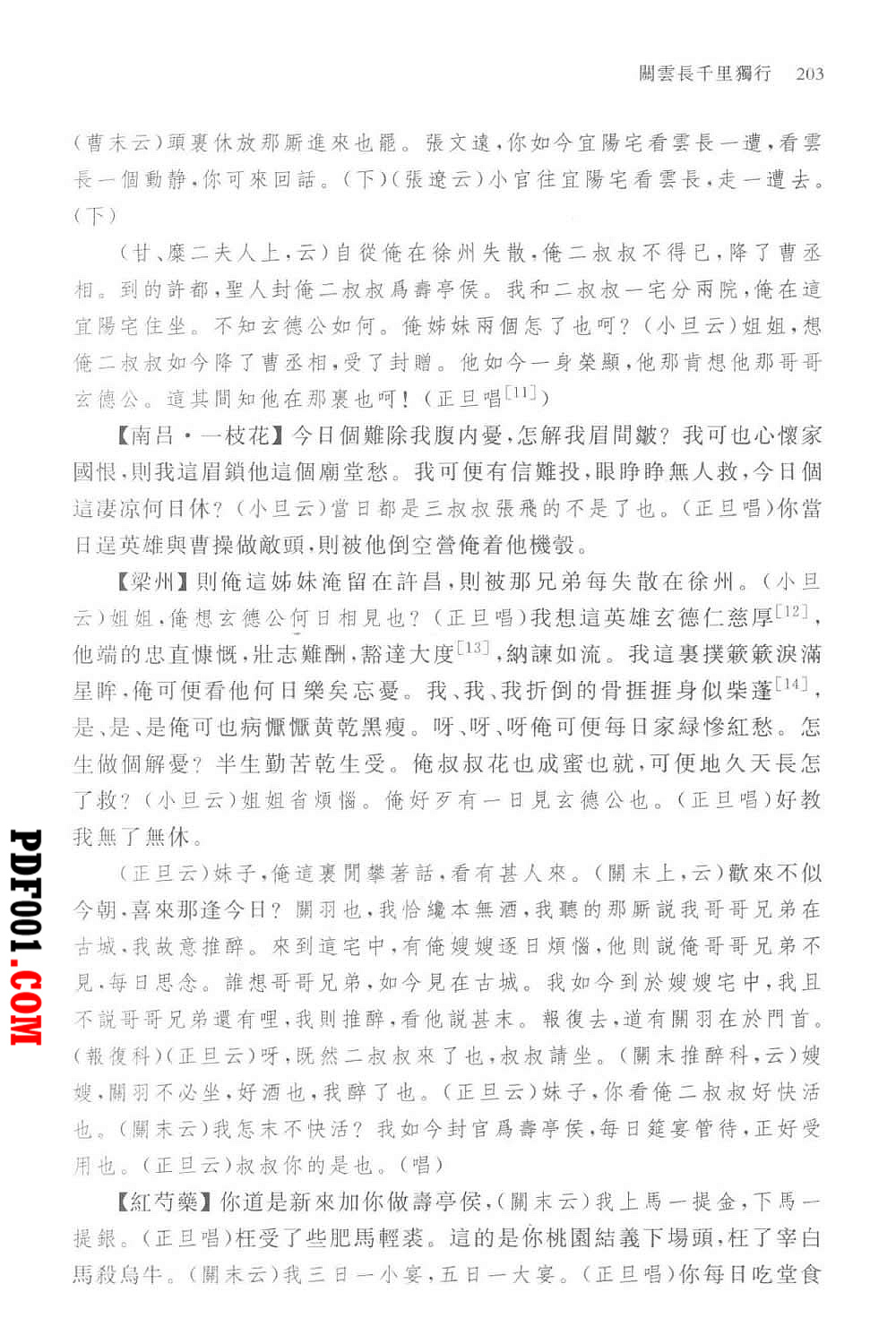

元代,雜劇已經成熟,出現繁盛景象。元代戲曲作家特别是戲曲大家關漢卿、王實甫、高文秀、鄭光祖等對三國故事题材十分青睞,他們在宋、金三國戲文和院本的基礎上,以三國史籍和廣爲流傳的三國故事以及稍後的《三國志平話》爲題材,以自已的歷史觀、社會觀、戲曲觀、審美觀創作了大量的三國戴,曲折地反映了元代現實生活,具有鮮明的時代精神。據元鍾嗣成《録鬼簿》、明賈仲明《録鬼簿續编》,明朱權《太和正音譜》、清黄丕烈《也是園藏書古今雜劇目録》和近人傅惜華《元人雜劇全目》、邵曾祺《元明北雜劇怨目考略》、莊一拂《古典戲曲存目彙考》、陳翔華《三國故事戲考略》等記載,元代(含元明之間)三國雜劇有62種,現存劇本有21種:關漢卿的《關大王單刀會》《關張雙赴西蜀夢》、高文秀的《劉玄德獨赴襄陽會》、鄭光祖的《虎牢關三戰吕布》《醉思鄉王粲登樓》、朱凯的《劉玄德醉走黄鶴樓》、無名氏的《錦雲堂暗定連環計》《諸葛亮博望燒屯》《關雲長千里獨行》《兩軍師隔江鬥智》《到關張桃園三結義》《關雲長單刀劈四寇》《張翼德大破杏林莊》《張翼德單戰吕布》《張翼德三出小沛》《莽張飛大鬧石榴園》《走鳳離龐統掠四郡》《曹操夜走陳倉路》《陽平關五馬破曹》《壽亭侯怒斬關平》《周公瑾得志娶小喬》。又存刺本殘曲7種:高文秀的《周瑜謁魯肅》、王仲文的《諸葛亮軍屯五丈原》、武漢臣的《虎牢關三戰吕布》、花李郎的《相府院曹公勘吉平》、無名氏的《千里獨行》《斬蔡陽》M諸葛亮挂印氣張飛》。今存劇目34種。在這62種今存劇目中,三國時期的重要歷史事件和重要人物劉備、關羽、張飛、趙雲、諸葛亮、孫權、周瑜、魯肅、曹操、袁紹、董卓、吕布、馬超、蔡琰、貂蟬、王粲、司馬懿、司馬昭等都被寫進了劇本,登上了戲曲舞臺。從這些刺日敷演的故事來看,元代的戲劇作家已把最精彩的三國故事搬上了戲曲舞臺,而且以蜀漢爲正統、尊劉貶曹抑孫、崇尚仁義忠孝智勇的思想傾向已很突出,故事情節已相當連貫和完整,人物形象亦相當鲜明,特别是一些主要人物性格特徵、造型已定格,成了範式,如劉備、關羽、張飛、諸葛亮、曹操、周瑜等。

明代三國戲,在繼承元離劇、宋元南戲的三國戲的基礎上又有了新的發展,尤其是生活於元明之際羅貫中《三國志通俗演義》在明代中期刊刻問世後,不僅給廣大讀者提供了喜愛的讀物,而且爲戲曲作家提供了創作三國戲的素材。據《古典戲曲存目彙考》、陳翔華《明清三國故事戲考略》記載,明代维劇寫三國故事的有18種,今存劇本有5種:朱有嫩《關雲長義勇醉金》、汪道昆《陳思王洛水生悲》、陳與郊《文姬入塞》、徐渭《狂鼓吏漁陽三弄》、無名氏《慶冬至共享太平宴》:今存殘折1種:丘汝成《諸葛平蜀》:今存劇目12種:張國籌《茅廬》、諸葛味水《女豪傑》、凌濛初《禰正平》、蔣安然《胡笳十八拍、凌星卿《關岳交代》、鄧雲霄《竹林小紀》、無名氏《铜雀春深》《黄鶴樓》《碧蓮會》《竹林勝集》《斯貂蟬》《氣伏張飛》。明傳奇寫三國故事的32種,今存劇本7種:王濟《連環記》、鄒玉卿《青虹嘯》、無名氏《古城記》《草廬記》《七勝記》《東吴記》《三國志大全》:今存殘曲14種:無名氏《桃園記》(七齣)、《草廬記》、沈璟《十孝記》中的《徐庶見母》(一齣)、《古城記》、《連環記》、無名氏《青梅記》(一齣)、《赤壁記》、《單刀記》(一齣)、《三國記》、《四郡記》、《關雲長訓子》、《魯肅請計喬公》、《五關記》(一齣)、《興劉記》(一齣);今存刺目14種:馬佶人《借東風》、金成初《荆州記》、長嘯山人《試劍記》、許自昌《報主記》、王異《保主記》、穆成章《雙星記》、黄粹吾《胡笳記》、彭南溟《玉珮記》,汪宗臣《續緣記》、劉藍生《雙忠孝》、孟稱舜《二橋記》、無名氏《猇亭記》《射鹿記》《試劍記》。

從現存的三國戲劇本内容和刺目可以看出,明代的三國戲又有了新的發展,不僅内容豐富,而且表現形式也有突破,出現了敷演複雜故事的多達幾十齣的傳奇,其故事情節更加曲折動人,結構更加緊凑出奇,人物形象更加生動鲜明,曲文典雅富有文采,念白通俗易懂。

到了清代,三國戲呈現出相當繁榮的局面,編演三國戲的不懂有雜劇、傅奇,還有花部各種地方劇種,衆多的刺目,幾乎把《三國演義》的主要人物和精彩情節都改編爲戲截,搬上了舞臺。清代的三國戲,思想内容更加豐富,人物形象更加鲜明,藝術樣式更加多樣,觀衆更多。據《曲海總目提要》

《清代雜劇總目》《古典戲曲存目彙考》記載,清代雞劇三國戲有22種·其中存本15種:南山逸史的《中郎女》、來集之的《阮步兵鄰廨啼紅》、鄭瑜的《鸚鵡洲》、尤侗的《弔琵琶》、徐石麟的《大轉輪》、嵇永仁的《憤司馬夢裹罵閻羅》、邊汝元的《鞭督郵》、唐英的《笳騷》、楊潮觀的《諸葛亮夜祭瀘江》《窮阮籍醉駡財神》、周樂清的《定中原》(《丞相亮祚綿東漢》)、《真情種遠覓返魂香》(《波弋香》)、黄燮清的《凌波影》、無名氏的《祭瀘江》《耒陽判事》:存目7種:萬樹的《罵東風》、許多崙的《梅花三弄》、張維敬的《三分案》、張瘦桐的《中郎女》、無名氏的《反西凉》《文姬歸漢》《黄鶴樓》。清傳奇三國戴有2種,其中今存劇本有13種:范希哲的《補天記》、曹寅的《續琵琶》、夏給的《南陽樂》、維安居士的《三國志》、無名氏的《錦繡圖》、《平蠻圖》(中國國家圆書館藏清鈔本)、《西川圖》、《賢星聚》、《雙和合》,《世外歡》、《平蠻圖》(綏中吴氏藏鈔本)、《樊榭記》、周祥钰的《鼎峙春秋》:今存劇目有12種:劉管宛《小桃園》、李玉《铜雀臺》、劉百章《七步吟》、容美田《古城記》、雲槎外史《桃園記》、鳳凰臺上吹簫人《斬五將》、顧彩《後琵琶記》、石子斐《龍鳳衫》、無名氏《八陣圖》《青鋼嘯》《三虎賺》《古城記》。

有一些劇作家,不滿於現實,不滿於《三國演義》三分一統於晉的結局他們爲泄胸中之氣,翻歷史事實及小說所窝的結局,創作了一些補恨翻案戲。如周樂清的雞劇《丞相亮祚綿東漢》,范希哲的傳奇《補天記》,夏綸的傳奇《南陽樂》,漢爲正統的思想與擁劉貶曹抑孫傾向明顯加强。《丞相亮祚绵東漢》讓諸葛亮滅魏、吴統一天下,《補天記》讓曹操下阿鼻地獄受苦,《南陽樂》讓諸葛亮殺司馬師、擒司馬懿、下許昌囚曹丕、戮曹操屍、收東吴、囚孫權,劉禪禪位給北地王劉諶、諸葛亮功成辭歸南陽。

還有一些刺本,取三國時人名,杜撰故事,反映社會生活,抒發胸中塊量,曲折地反映針砭時弊的情懷。如嵇永仁的雜劇《憤司馬夢裹罵閻羅》與楊潮觀的雜刺《窮阮籍醉駡財神》。

縱觀清代雜刺、傳奇三國戲,繼承了元明雜劇、傳奇三國戲傳統,但又有自己的特點。這些刺本大多是清初至道光間文人創作的作品,雜劇多側重抒情,表達刺作家的思想理念:傳奇則長於叙述故事,特别是情節複難、人物衆多、跨度時間長的内容,寫成多本百餘齣甚至二百四十齣劇本。然而,清代的雜刺、傳奇懂知《鼎峙春秋》在宫廷全部連演過兩次,宫廷與民間則選演過其中的一些單齣戲,《南陽樂》及少數劇目演出過,大多未見演出的記載,實際成爲案頭戴曲文學。

上述元明清雜劇、傳奇三國戲的收録情况,囊括了今知的全部刺本,是戲曲文學的珍贵文献資料。

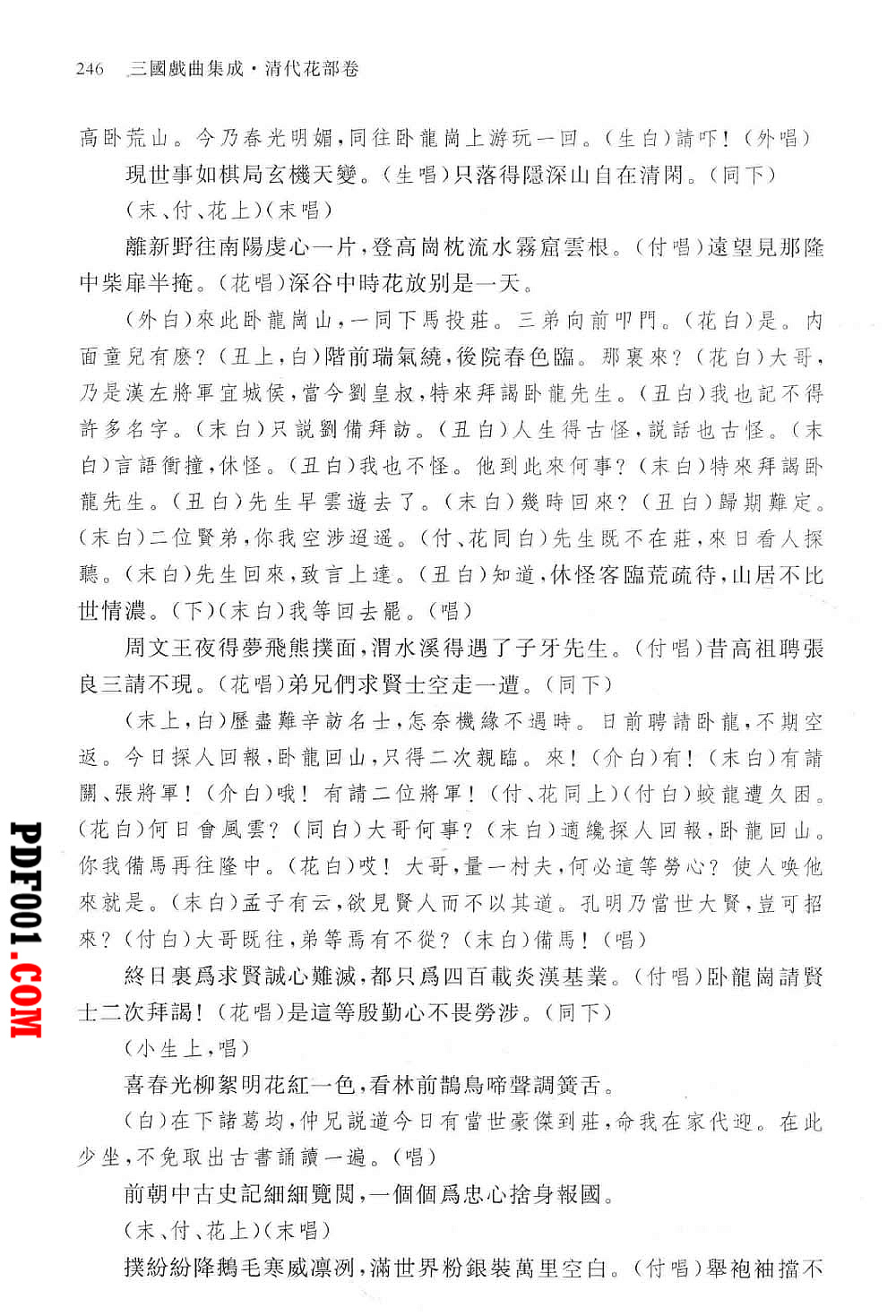

清初,我國戲曲除以昆腔、京腔演唱傳奇之外,又出現了許多新興的聲腔刺種,據乾隆六十年(1795),李斗《揚州畫舫绿》載:“兩淮鹽務,例蓄花雅雨部·以備大戲。雅部即昆山腔:花部爲京腔、秦腔、弋陽腔、梆子腔、羅羅腔、二簧調,統謂之亂彈。”花、雅兩部,後來演變爲對一類劇種的總稱,雅部專指昆曲,花部成爲新興的地方戴。花、雅經歷了長期的競争,儘管宫廷官府崇尚保護昆曲,但難阻慷慨激昂、通俗易懂的花部赢得廣大民衆的喜愛,蓬勃興盛,昆曲則逐漸衰落。而傳統三國戲,亦爲花部諸腔青睞,尤其是花部諸腔以老生爲主,因而改编、創作了許多以老生、武生爲主的三國戲,使花部三國戲更爲豐富興盛。花部三國戲劇目衆多,且都是經過舞臺實踐、邊演邊改的演出本。據金登才《清代花部戴研究》“花部脚作”考查,乾隆年間三國戲有5種:《斬貂》《博望坡》《漢陽院》《龍鳳呈》《截江救主》:嘉慶年間三國战有21種:《桃園結義》《四(汜)水關》《賜環》《戰宛城》《白門樓》《白逼宫》《斬顏良》《關公挑袍》《過五關》《薦諸葛》《三顧茅廬》《長坂坡》《三氣周瑜《黄鶴樓》《單刀會》《祭江》《斬馬謖》《葫蘆峪》《五丈原》《鐵籠山》《哭祖廟》:道光年間三國戲有59種:《温明園》《捉放曹》《虎牢關》《磐河戰》《借趙雲《戰濮陽》《轅門射戟》《套小沛》《鳳凰臺》《許田射獵》《聞雷失箸》《擊鼓黑曹》《卧牛山》《馬跳檀溪》《金鎖陣》《漢津口》《祭風臺》《舌戰群儒》《臨江會》群英會》《借箭打蓋》《祭東風》《赤壁記》《華容道》《取南郡》《取桂陽》《取長沙》《戰合肥》《討荆州《柴桑口》《斬馬腾》《反西凉》《戰渭南》《西川圖》《取雒城》《冀州城》《戰歷城》《葭萌關》《獻成都》《百壽圖》《瓦口關》《定軍山》《陽平關》收龐德》《玉泉山》《戰山》《受禪臺》《興漢圖》《造白袍》《伐東吴》《白帝城(英雄志》《渡瀘江》《鳳鳴關》《天水關》《罵王朗》《失街亭》《隴上麥》《葫蘆峪》,三朝共有三國戴85種,其中有一種《葫蘆峪》相重。這些劇本大多收録在《故宫珍本叢刊》《昇平署檔案集成》《車王府藏曲本》與《楚曲十種》中。我們從中得到88種,另有5種劇目内容相重未收,而《花部戲曲研究》考查的刺目,尚有24種,而未找到刺本。從搜集到的花部三國戲刺本看,刺本都是纱本或轉绿本,大多無標點,文字差錯較多。刺本有長有短,長者有十本九十六齣,短者一齣。其思想傾向,仍然繼承了以前雜劇傳奇的宗漢尊劉、眨曹抑孫,頌忠義仁孝智勇,斥奸佞專横殘暴不仁不義;在藝術上突出的是“音樂慷慨動人,文詞直樸易懂”,舞臺動作性强,人物性格鮮明。

清乾隆五十五年(1790),四大徽班中的三慶班首先進京,爲慶祝乾隆八十大壽演出之後,留京演出,徽班的四善班、和春班、春臺班亦相繼進京演出。徽班以唱二簧、昆腔爲主。19世紀初的嘉、道年間,湖北漢調藝人進京加入徽班,漢調以唱西皮爲主,於是出現了徽、漢合流。徽班爲了與昆曲、秦腔、京腔争勝,在繼承徽、漢二調基礎上,廣泛吸取其他聲腔劇種之長,於道光二十年(1840)前後,逐步形成了藝術風格和表演方式相當完整的皮黄戲·即後來的京劇。同、光年間,京劇已經趨於成熟,呈現出繁榮局面。三慶班主程長庚請盧勝奎執筆,據《三國演義》和其他三國戴,编寫了連臺戲三十六本的京戲《三國志》,從劉備投荆襄起到取南郡止。遺憾的是劇本未能全部保留下來,留藏在藝人之手的尚有十九本。這些劇本,經多年舞臺實踐,邊演邊改,如今已成京劇經典作品。除此之外,四大徽班還各有自己名伶擅演的代表性三國劇目,收绿在《梨園集成》《醉白集》《繪圖京都三慶班真正京調全集》中。清末京劇改良先驅汪笑儂還改编創作了四部刺世貶時富有時代精神的三國戲:《獻西川》《受禪臺》《駡王朗》《哭祖廟》。

我們從上述京劇集中選绿京劇三國戲4?種,這些劇本有一個非常突出的特點,是伶人编寫、演出的文本,代表了京劇形成繁榮時期的文學藝術水平,起着承前啓後的作用,既將傳統三國戲整飾加工,使其更加精彩,又针對現實創作了一些针砭時弊、唤醒民衆發奮、救亡强國的戲曲劇本。這些劇本不僅爲現代京劇和各種地方戲提供了文學劇本和創作經驗,而且有許多劇至今仍活曜在舞臺上。

昆曲到晚清,已呈衰落之勢,三國戲雖未出現有影響的新創劇作,但藝人們從元雜劇關漢卿的《關大王單刀會》和明傳奇王濟的《連環記》、無名氏的《古城記》等傳統劇目中,選擇一些精彩片段改编爲單齣戲,常演出於官廷與民間戲曲舞臺。流傳下來的劇本,均係手鈔本,收録在《故宫珍本叢刊》《昇平署檔案集成》《車王府藏曲本》等戲曲文献中。我們從中收録三國戡30種。雖然多是單齣折子戲,但匡扶漢室、擁劉貶曹的思想傾向突出,故事情節生動精彩,人物形象性格鮮明,言語文雅,唱腔動聽,不僅是流傳下來的藝術精品、珍貴的戲曲文獻,而且有些戲如《單刀會》《貂蟬拜月》《梳妝擲戟》《灞橋餞别》《古城相會》《徐母擊曹》等仍演出於當今舞臺。 免责申明:

万圣书城仅提供下载学习的平台,《三国戏曲集成》PDF电子书仅用于分享知识、学习和交流!万圣书城不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请提供《三国戏曲集成》的资质证明,我们将于3个工作日内予以删除。

|