分类导航 / Navigation

|

杜甫全集校注 全12册 萧滌非主编人民文学2014

价 格:¥ 25.90

30天售出:173 件

商品详情

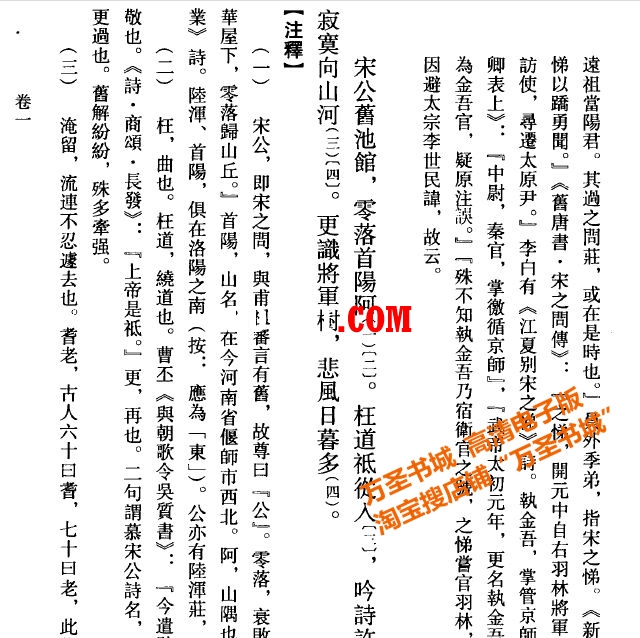

注意:《杜甫全集校注》是电子版(本站电子资料大部分是PDF格式,极少部分为DJVU格式。非txt epub azw3 mobi doc exe uvz pdg等格式),不是纸书,不发快递,付款后自动发货,弹出百度云盘下载地址和密码,自己下载即可!(下载后可用电脑、手机、平板电脑阅读,阅读后如感兴趣,可以去书店购买相应的纸资书籍)  《杜甫全集校注》,是山东大学承担的“中国古代大作家集”规划项目 1978年立项,萧涤非任主编 该项目随后被确定为全国高校古委会重点项目、新闻出版总署为“十二五”重点项目 《杜甫全集校注》以商务印书馆影印之《续古逸丛书》第四十七种《宋本杜工部集》为底本 校以十四种宋元刻本及明抄本《新定杜工部古诗近体诗先后并解》 又以《太平御览》(商务印书馆影宋本)、《文苑英华》(中华书局影宋本一百四十卷、影明刊本八百六十卷)、《乐府诗集》(文学古籍刊行社影宋本)、《永乐大典》(中华书局影印本)中所征引者参校 由人民文学出版社出版 《杜甫全集校注》收集、校勘杜甫诗20卷(1450余首)、文赋2卷、疑伪之作辑考1卷 每首诗(文)校注分题解、注释、集评、备考、校记五项内容 附录5卷(《杜甫年谱简编》、《传记序跋选录》、《诸家咏杜》、《诸家论杜》、《重要杜集评注本简介》)和篇目音序索引

全书共12册,总字数近700万 是一部编录谨严、校勘审慎,注释详明、评论切当的带有集注、集评、集校性质的新校注本 该书把集众说与树己见很好地统一起来 自从得知《杜甫全集校注》出版的消息以后,我一直想着购买。有时我也奇怪,对比李杜的诗自己更喜欢李白,也不清楚是否应合了有人说的,民间喜欢李白,专家学者更看好杜甫。也有反例,如郭沫若对李白要胜于对杜甫,传说他要迎合的则是最高统帅。不过我最早买的诗集中就有《杜甫诗选注》。对《杜甫全集校注》期盼的一个原因就是全集的主编萧涤非,他正是我最早拥有的《杜甫诗选注》的编者。我想虽然我更熟悉李白的诗,但当年我是认真读过《杜甫诗选注》的,而且对我的帮助很大,今天我对杜诗或有兴趣和早年的阅读是分不开的。后来大学教材中《中国文学史》的编者也有萧涤非,可见他对中古文学的造诣。有萧涤非主编的《杜甫全集校注》自然引起我的期盼。 杜诗研究是宋以后最多学者关注的课题。从汇集作品、校勘编年开始,进而注释,继而集注,到宋末已经发展到千家注杜的规模,赵次公、蔡梦弼、黄鹤等人的解读注释代表了宋代的水平。经过元明的低谷,明末王嗣奭、胡震亨续有所得,清代则以钱谦益、朱鹤龄、仇兆鳌、浦起龙、杨伦为代表。进入20世纪,杜甫研究日新月异,但可以代表当代水平的集大成著作则始终未见。 免责申明:

万圣书城仅提供下载学习的平台,《杜甫全集校注》PDF电子书仅用于分享知识、学习和交流!万圣书城不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请提供《杜甫全集校注》的资质证明,我们将于3个工作日内予以删除。

|