分类导航 / Navigation

|

商品详情

注意:《丛书佛教文献类编 》是电子版(本站电子资料大部分是PDF格式,极少部分为DJVU格式。非txt epub azw3 mobi doc exe uvz pdg等格式),不是纸书,不发快递,付款后自动发货,弹出百度云盘下载地址和密码,自己下载即可!(下载后可用电脑、手机、平板电脑阅读,阅读后如感兴趣,可以去书店购买相应的纸资书籍)  《丛书佛教文献类编》PDF电子书全6册,由北京图书馆出版社2004年出版。

《丛书佛教文献类编(套装共6册)》从国家图书馆、河南省图书馆所藏部分古籍丛书中选编佛教文献七十余种,内容涉及佛教经、律、论及注疏、指南、研究著述等等,多为《大藏经》所未收者。今我社将散存在丛书中的藏外佛教文献结集出版。

《丛书佛教文献类编》书目:

丛书佛教文献类编 1

丛书佛教文献类编 2

丛书佛教文献类编 3

丛书佛教文献类编 4

丛书佛教文献类编 5

丛书佛教文献类编 6

《丛书佛教文献类编》出版说明:

佛教是世界三大宗教之一,自從印度傳入中國後,經過漫長歲月的洗禮,從改頭换面到脱胎换骨,終於發展成爲一種精密、深邃、嚴謹的思想體系,並以其强盛的生命力,滲透到哲學、倫理、語言、文學、藝術等領域,對中國傳統文化産生了極大的影響。而佛教懲惡勸善的社會作用,以及在歷史發展進程中所起到的推動作用,也對中國的政治、歷史及其社會生活産生了重大的影響。佛教是由釋迦牟尼(公元前五六五—|公元前四八六年)創立的,他是古印度北部迦毗羅衛國(今尼泊爾南部提羅拉科特附近)的王太子。釋迦牟尼一生傳道説法四十五年,足迹遍佈恒河兩岸。所到之處,他很少參與政治與世俗生活,只是一心講道。

據佛教文獻記載,釋迦牟尼逝世不久,大弟子迦葉召集五百名比丘在王舍城附近的七葉窟集會,共同憶誦佛祖釋迦牟尼的説法。這就是佛教文獻的第一次結集。在集會上,阿難背誦出了釋迦牟尼對佛教教義的解説,這部分内容被稱爲『經』;優婆離背誦出了釋迦牟尼關於戒律的一系列教導,這部分内容被稱爲『律』•,迦葉背誦出了釋迦牟尼的弟子們發揮佛教教義的論述,這部分内容被稱爲『論』。以上三部分内容合起來稱之爲『三藏』,在得到大家的認可後,於是就成爲佛教的原始經典。以後隨着佛教文獻的多次結集及大乘佛教的興起,『三藏』的内容也越來越豐富。

公元前四世紀至公元前一世紀,佛教教團内部出現了分裂。最初分爲上座部和大衆部兩大派,史稱佛教的「根本分裂二 這兩大派後來又陸續發生多次分裂,史稱『枝末分裂』,形成的派别有十八部(依南傳佛教之説)或二十部(依北傳佛教之説)之多。這個時期的佛教,通稱部派佛教,在『根本分裂』之前的佛教則被稱之爲原始佛教。

此後,在大衆部的一部分在家佛教徒中流行着對安置釋迦牟尼舍利的佛塔崇拜,從而形成了大乘佛教最初的僧團!-菩薩衆。隨着許多闡述大乘思想的經典的不斷出現,不少僧人進而加以弘揚,於是就形成了大乘佛教。大乘佛教興起之後,把以前的原始佛教和部派佛教貶稱爲一小乘』佛教。『乘J是『乘載』或『道路」的意思。大乘佛教自稱能運載無數衆生從生死大河的此岸到達涅槃的彼岸。在修行目標上,小乘佛教偏重自我解脱,以證得阿羅漢果爲最高目標;大乘佛教則以普度衆生、修持成佛、建立佛國净土爲最高目標。

大約從公元前三世紀孔雀王朝的阿育王時期開始,佛教向古印度境外不斷傳播,逐漸發展成爲世界性的宗教。印度佛教的對外傳播,大致有南北兩條路綫。傳入斯里蘭卡、緬甸、泰國、柬埔寨、老握等國以及中國雲南地區的傣族、布朗族、德昂族等少數民族地區的佛教以小乘爲主,稱爲南傳佛教,其教義比較接近原始佛教,經典用巴利語寫成,傳入中國雲南地區後被譯爲傣語。南傳佛教注重原始佛教的精神和教義,崇拜佛牙、佛塔和菩提樹等。傳入尼泊爾以北西域諸國及中國内地,再進而流傳朝鮮、日本、越南等國的佛教,以大乘爲主,稱爲北傳佛教,經典用梵語寫成,傳入中國後譯成漢語。傳入中國西藏、内蒙古自治區和蒙古、俄羅斯亞洲地區的佛教,是北傳佛教中的藏傳佛教,俗稱喇嘛教,其經典被譯爲藏語。

佛教文獻在佛教傳播的過程中起到了非常大的作用,其内容並不僅僅限於佛教,還包括哲學、歷史、語言、文學、藝術、天文、地理、曆算、醫學、建築、繪畫、科技、民族、社會、道德、政治、經濟、中外關係等諸多領域,幾乎涉及人文社會科學的全部内容和自然科學的部分内容。佛教文獻也是中華傳統文化的重要載體,是中國人對中國文化與世界文化的一大貢獻,曾經對古代東方世界産生過深遠的影響。

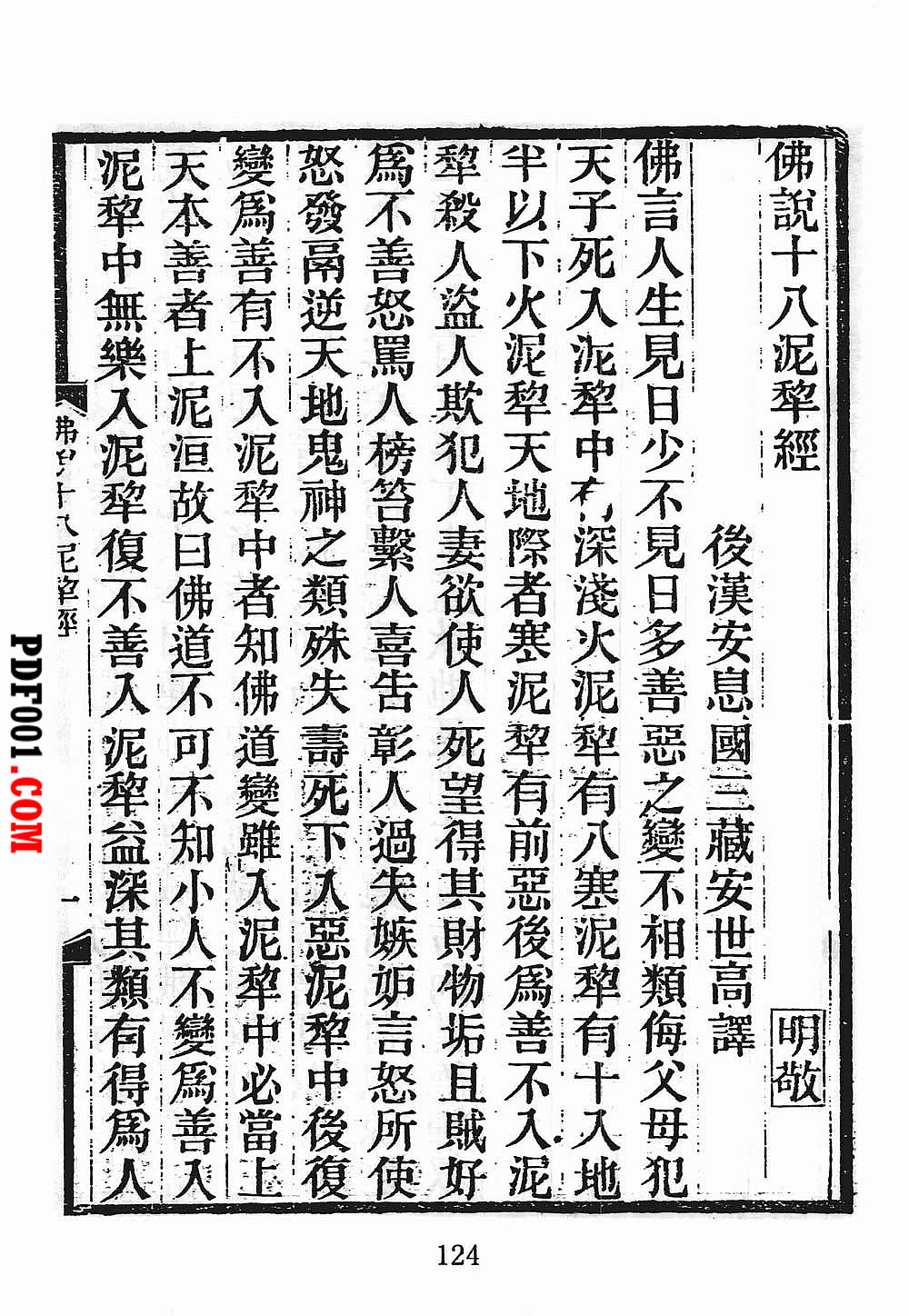

佛教自兩#之際傳入中國,但一直到東漢末年,中國的佛事活動才以佛經翻譯爲主,當時的洛陽是譯經中心,譯者都是從印度和西域來的高僧,其中安世高就是中國佛教史上第一位翻譯佛經的西域僧人。他共譯出《佛説十八泥犁經》、《佛説鬼問目蓮經》等佛教經典三十四部,從此改變了中國佛教無漢語經典的歷史,爲中國佛教的流傳和發展,奠定了堅實的基礎。東漢滅亡之後,形成了三國鼎立的局面,其中吴國佛教的興盛,與支謙等人的譯經傳教活動是分不開的。支謙先後譯出佛教經論數十部,其中重要的有《阿彌陀經》、《維摩詰經》、《太子瑞應本起經》等。他的翻譯筆法流暢,文句簡略,純用意譯,使當時人容易接受,有利於佛教的普及推廣。

西晋佛教的主要活動仍舊是譯經,從事譯經活動的僧人和居士有十多人,其中成就最大的是竺法護。他一共譯出佛教經典一百五十四部,擴大了譯經的範圍,提高了譯經的質量,爲大乘佛教在中國的流傳創造了條件。

後秦是羌人姚萇建立的政權。姚氏崇信佛教由來已久,尤其是姚興即位後,對來關中的中外高僧甚爲禮敬,於是很多西域僧人陸續來到長安,從事譯經事業,其中鳩摩羅什的佛經翻譯在中國譯經史上具有劃時代的意義,他使中國佛教從引進移植階段進入到成長發展階段。

鳩摩羅什翻譯的佛教文獻,很多都成爲後來佛教學派和宗派所依據的經典,爲佛學研究開闢了廣闊的領域,對中國佛教的發展産生了深遠的影響。如大小品《般若經》的重譯和《大智度論》的新譯,由於譯文流暢,促成了般若學説的流傳,使得般若學説成爲中國佛教各學派和宗派建立理論體系的重要思想來源。

從東晋至南朝劉宋時期,中外佛教文化交流更加頻繁,先後有許多僧人西行求法,他們在西域和印度學習佛教、搜集經典、朝拜聖迹,把佛教經典帶回中國,推動了中國佛教的發展。法顯就是他們當中的代表。

法顯慨嘆律藏缺乏,於隆安三年(公元三九九年)和慧景等人從長安出發,去印度尋求佛教經典。法顯在印度搜訪到一批佛教文獻,歷經艱險,終於帶回祖國。回國後,法顯在建康道場寺與佛馱跋陀羅共同譯出《大般泥沮經》、《摩訶僧祇律》、《僧祇比丘戒本》、《方等泥沮經》、《佛説雜藏經》等經典,推動了涅槃佛性理論在江南的傳播。

隋唐時期的佛經翻譯事業有了空前的發展。隋朝的譯館,主要有兩所,一是長安大興善寺,另一是洛陽上林園,先後譯出了八十二部經典。

唐朝的佛經翻譯得到了朝廷的大力支持,譯經的質量、數量和種類都超過了前代。從貞觀三年(公元六二九年)到元和六年(公元八一一年)的近二百年之間,歷朝皇帝都設立譯場,組織僧人翻譯佛教經典。譯場是由精通教義、通曉梵漢語言的中國僧人擔任譯主,這表明中國的譯經事業到了唐朝才真正成熟起來。貞觀(公元六二七—公元六四九)年間,玄奘主持的譯場,就是中國佛經翻譯史上最輝煌的一頁。玄奘曾克服無數艱難險阻到印度取經,並跟隨佛學大師學習深造,最後携帶了大批經典返回中國。唐太宗讓他在長安弘福寺開闢譯場,由朝廷提供資助,並召集二十多位高僧協助他從事譯經工作。

唐代的佛經翻譯家,除玄奘外,還有義净、不空等人,他們先後譯出各種佛教經典四百三十五部,二千四百七十六卷,盛况空前,可以説當時印度大乘佛教的精華基本上都通過漢譯流傳到了中國。

宋太宗時,恢復了自唐元和六年(公元八一一年)以來久已中斷的譯經,創立規模宏大的譯經院,由印度來華僧人天息灾、法天、施護等主持翻譯佛經。宋以後,大規模的佛經翻譯活動不再存在了。

佛教文獻的漢譯是中國文化史上值得大書特書的重大事件。在大部分梵文佛典已經佚失的情况下,作爲中印文化交流結晶的漢譯佛教文獻,既保存了印度文化,也給中華傳統文化輸入了新鮮的血液,促進了中華傳統文化的發展,爲中華傳統文化增添了光彩。随着漢譯佛教文獻的逐漸增多,中國的學者對佛教文獻的研究也逐漸加深。他們勤於著述,撰寫了一大批與印度佛教有所不同,帶有中國佛教特色的著作,使佛教文獻在傳統的經、律、論三藏之外,又增添了不少新的内容。中國人撰寫的佛教著作是佛教中國化的産物,在思想文化史上的價值,應該説超過了印度的佛教文獻,從而成爲中華傳統文化中獨具魅力的一個組成部分。鳩摩羅什的弟子僧肇是佛教傳入中國後第一位真正的佛教哲學家。僧肇先是喜歡道家學説,後來讀了《維摩詰經》,覺得佛教教義最爲高明,於是出家爲僧,拜鳩摩羅什爲師。他寫了《般若無知論》、《不真空論》、《物不遷論》等論文,準確地闡述了大乘佛教的般若理論,糾正了當時人們對般若理論的誤解。

梁武帝是南朝帝王中崇佛最突出的,他熱衷於佛教教理的研究,著有《涅槃經》等經的義疏及問答百卷。梁武帝把南朝宋以來的涅槃佛性説與輪迴報應説結合起來,提出了『神不滅』的主張,在南朝佛教信徒中産生了深遠的影響。

隋唐時期,與佛教經典翻譯相呼應的是佛教經典的整理與研究,主要有注釋佛典、撰寫佛學論著等形式。

佛典的注疏不僅數量多,内容也非常豐富,顯示出了佛教徒崇信佛經、熱衷闡述解釋佛經的個性特點。隨着翻譯佛經的盛行,研究教義也更爲深入。注疏家可糅合百家之言,注疏自然恢宏,如澄觀的《大方廣佛華嚴經疏》六十卷、禮宗的《涅槃經注》八十卷等。大量佛典注疏的出現,成爲研究佛教各宗派本末支流的重要資料。

佛學論著是高僧名師個人佛教思想的自由發揮,以及對一些重要佛教問題的討論,表達了佛教學者的獨到見解,體現了佛教中國化的特色。佛學論著大致分爲兩類:一類是通論,標立宗義,自立法門。隋唐佛教各宗派都有作爲立宗之本的佛典,後人叠加注疏,便成了某一宗派章疏的主體。如華嚴宗標立宗義的典籍有法藏的《華嚴一乘教義分齊章》、宗密的《華嚴原人論》。另一類是專論,是就佛教特殊問題加以研究而形成的。如法上的《佛性論》、靈一的《法性論》、靈裕的《因果論》等,不勝枚舉。專論的議題比較寬泛,涉及佛性、因果、形神、翻譯、僧伽、儀式等問題。宋代是中國佛教史學的黄金時期,人才輩出,著述甚多,而且各種佛教史書體裁已經基本完備,有燈録體、傳記體、紀傳體、編年體、會要體、誌乘體及各種佛教雜著筆記等。宋代佛教史學最值得一提的則是佛教通史著作的編纂。佛教在唐代盛極而衰的歷史,促使宋代的佛教史學家去認真思考,總結佛教在中國的傳教史,探求佛教興衰的原因,並借修史來抬高整個佛教或某一宗派的地位,因此這一時期佛教通史著作的編纂頗爲引人注目。較有影響的大型佛教通史,如《釋門正統》、《佛祖統紀》、《隆興佛教編年通論》、《釋氏通鑒》等大多産生在宋代。它們受到了中國傳統史學的影響,但又有新的突破。

明清時期的佛學研究比較消沉,没有大的理論突破。不過在居士中却出現了一股研究佛學的風氣,並形成了一些特色,對明末清初佛教的一度中興起到了很大的推動作用。居士佛教的興起,在明代就已令人矚目。明代文學家宋濂、袁氏三兄弟(袁宗道、袁宏道、袁中道)、思想家李贄、焦亥等都是著名的佛教居士,他們不僅信仰佛教,而且都留下了佛學方面的專著。

大思想家王夫之在廣泛研究經學、史學的同時,也涉獵了佛學,並吸取佛教唯識宗中的合理因素來豐富自己的哲學思想,著有《相宗絡索》一書,開清代佛學研究之先風。緊接其後的著名居士有宋文森、畢奇、周夢顔、彭紹昇等人,其中以彭紹昇的影響最大。

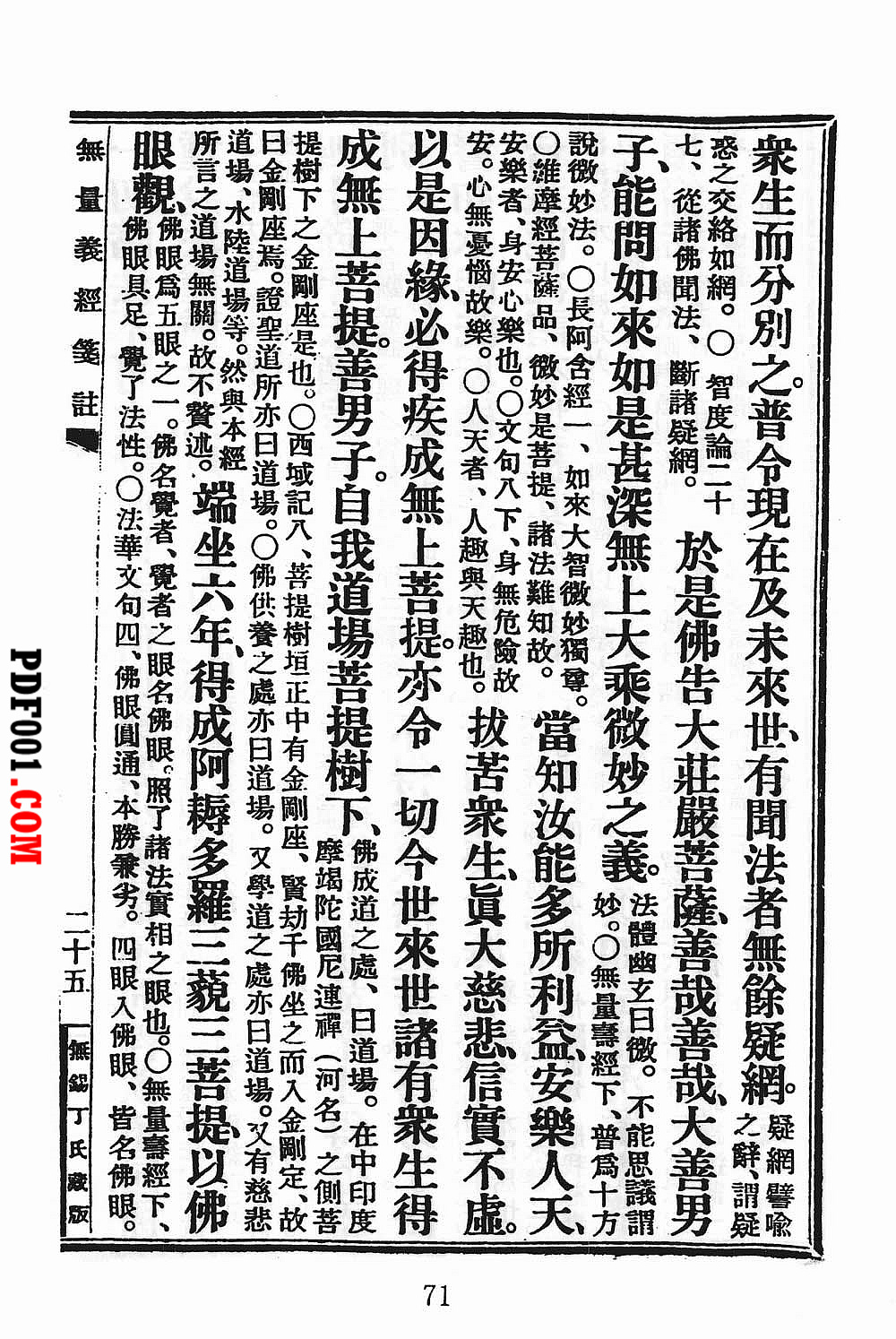

民國時期,更是涌現出了不少以整理佛教文獻而知名的居士,其中值得一提的是丁福保。他一生致力於佛教經典的注疏,著有數十種佛經的箋注,流行於世,受到好評。丁福保曾撰寫了《敬告注佛經之居士》一文,提出了箋注佛經的十六條原則。他本人在注釋佛經時是嚴格按照這十六條原則進行的,因而顯得一絲不苟,非常嚴謹,至今還没有人能够超越其上。佛教文獻作爲佛、法、僧三寶中法寶的代表,在中國佛教的發展中,發揮了重大的作用。因此,佛教文獻形成與發展的歷史,實際上是中國佛教形成與發展歷史的一個縮影。對佛教文獻的整理與研究,實際上是對中國佛教研究的一個重要方面。

自宋代開始大規模地彙編佛教文獻,也就是《大藏經》的刻印。由此也形成了一大文化傳統:歷朝都要編印新的《大藏經》。大量的佛教文獻因此而得以保存了下來。然而由於編者學識不廣、收集困難、物質條件所限等種種原因,歷代都有大批珍貴的佛教文獻没有能够收入《大藏經》,散逸在藏外,處在自生自滅的境地。

這個遺憾從歷代刻印的叢書中得到了彌補。

叢書以其網羅宏富而遠勝單刻本,很多篇幅短小的佛教文獻,得以叢書的形式流傳至今。叢書在保存和流傳佛教文獻方面,起到了很大的作用。有些編者在彙編彙刻叢書時,還對收入其中的佛教文獻作了校勘訂正,其文獻價值遠遠勝過單刻本。特别是清代一些著名的文獻學家彙編彙刻的叢書,如黄丕烈的《士禮居黄氏叢書》、葉德輝的《郎園先生全書》、潘祖蔭的《滂喜齋叢書》、孫星衍的《平津館叢書》,都以校勘精審而聞名於世。有些叢書編纂者還聘請著名的文獻學家參預校勘,如伍崇曜的《粤雅堂叢書》就出自譚瑩之手。

當今的佛學研究已從粗放型轉向精耕細作,對資料的要求也越來越高。北京圖書館出版社將叢書中的佛教文獻彙編成書,頗有助於當前的佛學研究。我將收入《叢書佛教文獻類編》中的書目與童瑋先生編的《二十二種大藏經通檢》對了一遍,發現有四十六種書爲歷代《大藏經》所未收。有些書即使曾被收入《大藏經》,也自有其版本價值。

佛教文獻不僅是宗教文獻,也是全人類的精神財富。因此,整理出版佛教文獻,無疑具有重大的學術價值和文化意義,既有助於中華傳統文化的研究,也是爲增加全人類文化積累所作的一份貢獻。 免责申明:

万圣书城仅提供下载学习的平台,《丛书佛教文献类编 》PDF电子书仅用于分享知识、学习和交流!万圣书城不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请提供《丛书佛教文献类编 》的资质证明,我们将于3个工作日内予以删除。

|