分类导航 / Navigation

|

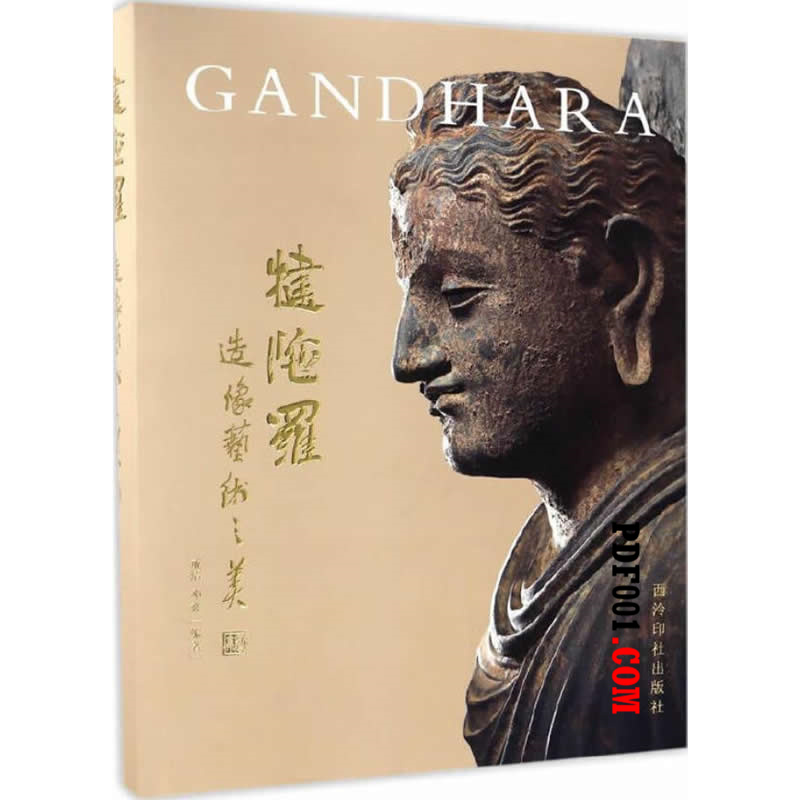

犍陀罗造像艺术之美 全1册 2016高清

价 格:¥ 5.80

30天售出:0 件

商品详情

注意:《犍陀罗造像艺术之美》是电子版(本站电子资料大部分是PDF格式,极少部分为DJVU格式。非txt epub azw3 mobi doc exe uvz pdg等格式),不是纸书,不发快递,付款后自动发货,弹出百度云盘下载地址和密码,自己下载即可!(下载后可用电脑、手机、平板电脑阅读,阅读后如感兴趣,可以去书店购买相应的纸资书籍)  《犍陀罗造像艺术之美》PDF电子书全1册,由西泠印社2016年出版。

两干五百多年前,佛教创立,法传东西。在今巴基斯坦西北部与阿富汗东北边境一代的古键陀地区,即噌为佛法兴盛之所。印度孔雀王朝护法名王阿育王(Asoka)主政此地,大崇佛教。其后,巴克特里亚希腊人、大月氏人、斯基泰人、帕提亚人先后占领键陀罗,使其地之文化大显融汇之相:远囊希腊,近括中亚,糅合印度,自成一格。期间,正法久住,梵音高唱,虽政权更迭,佛教信仰依然蔚为大观。此有《那先比丘经》为证。释尊入大涅槃后五百年,佛法渐次由小乘而转大乘,中国的古“丝绸之路”也逐渐开通。张骞西游大月氏,始知印度之名,“始闻浮屠之教”,而正是由大月氏人所建的贵霜帝国(公元127-230年),在东汉年间踞键陀罗为首都。贵霜王朝国力昌盛,大兴佛法,推崇大乘,融东西方文明于古键陀罗一地,在此形城了独特、成熟的佛教文化风范

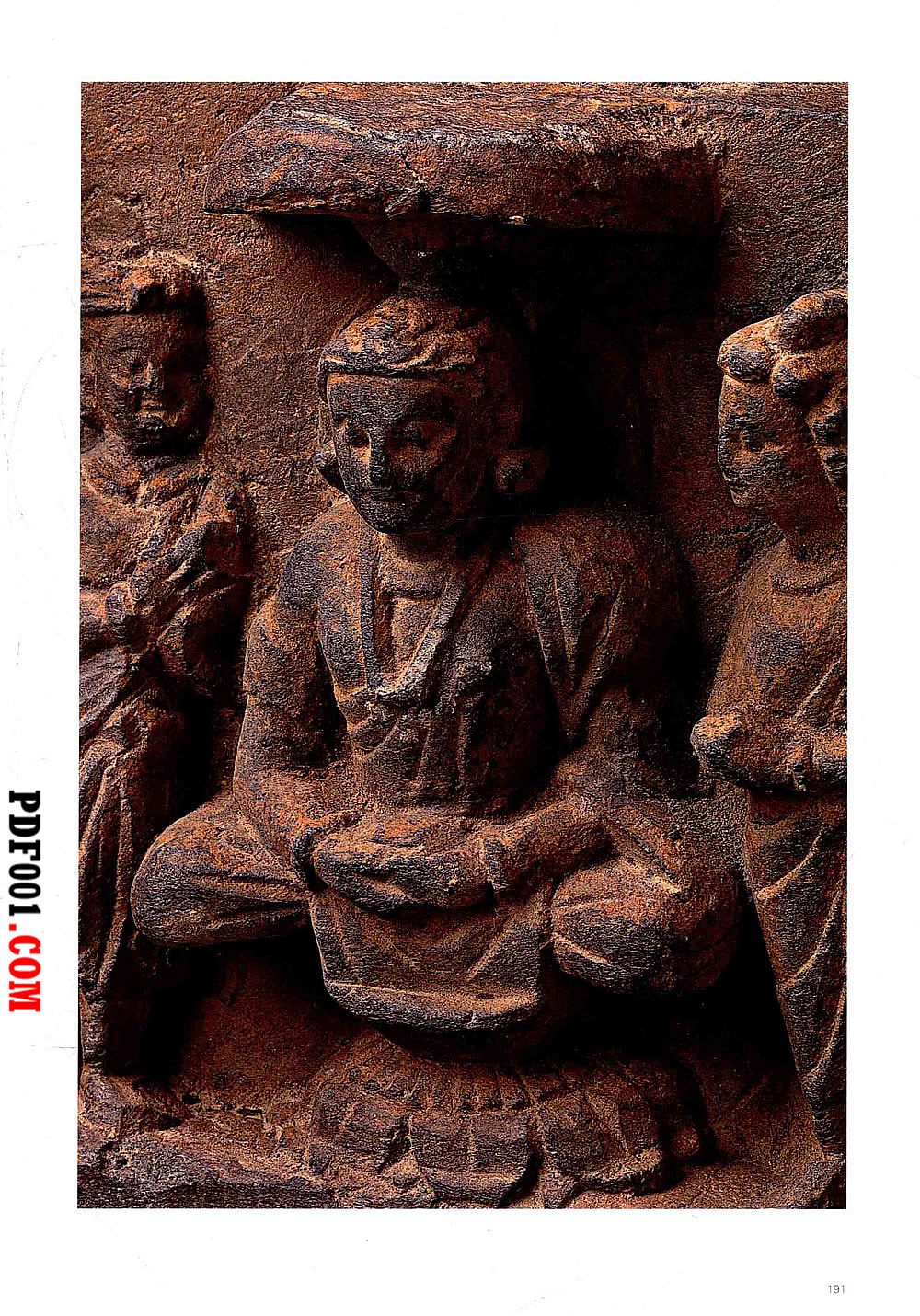

古键陀罗佛教造像艺术,即为典范。自佛像艺术之起源,古键陀罗佛教雕塑据古希腊,古罗马之写实典雅,熔古印度之慈悲神圣,大气而兼优美,崇高不失精致。论其身相,则肃穆与灵动并存:考其精神,则亲近与高远俱足:究其意旨,则实为佛法不执分别、无弗远近、无有高下,乃至不垢不净、不一不异,圆融自在之当然、具象显现。观者一睹,或可凝神静赏造像之身姿,或可敛心叩导佛性之禅悦,或震撼于造像之变化,或感慨于身相之虚妄。凡此种种,因人而异,不一而足,却悉皆键陀罗造像艺术之美,悉皆艺术与信仰之审美经验前人刀凿石刻,佛法一脉至今,历史余韵不绝,观者欢喜赞叹。

正是在古键陀罗佛教艺术的兴盛期,“丝绸之路”空前通达,佛法亦依此而东传至中土。无论陆上走来的鸠摩罗什,还是海上行来的高僧真谛,都是晋僧人法显自陆行丝绸之路西去,沿海上丝绸之路东归,堪称踏遍“一带一路”之第一人。丝绸之路的千年演化与古键陀罗地区的兴衰起落,巨变沧桑,有着千丝万缕却又湮没无闻的关联一古键陀罗佛教造像艺术自此路而来,与华夏文明结合,诞生出中国特有之佛教艺术;但古犍陀罗本地却历经更变,佛教造像由煌煌乎如旧中天而成日薄西山,最终消散在历史的尘埃之中。殆至玄奘西游,著《大唐西域记》,言健驮逻国,即“多敬异道,少信正法,自古已来印度之境僧伽蓝千余所,摧残荒废芜漫萧条,诸窣堵波颇多颓圯,天祠百数异道杂居”,不得不令人兴怀。然而,事实上,这一趋向同样见于丝绸之路:喀什三仙洞、吐鲁番雅尔湖、伯孜克里克千佛洞,乃至晚清发现的敦煌莫高窟,无不是都是当年佛教兴盛的见证,其石窟造像艺术,更是古犍陀罗佛教造像沿丝绸之路而来的点化之痕。

自佛法观之,此千年艺术珍宝,溯丝路东来西往之源,见证了佛法在丝绸之路上的成、住、坏、空,而于盛世毕显,实乃生灭门中得见真如门。尤其于此全球化时代,在共建“一带路”的历史战略中,古键陀罗造像艺术仿若游丝金线,暗于人类命运共同体的编织之中。以古犍陀罗为起点的造像艺术不但在艺术史、宗教史,乃至文化史上,都有极高的价值,更重要的是,它作为东西方文明交融贯通,全世界艺术与信仰多元并处,人类命运休戚相连,生产生活生态和谐共生的物质符号。

古犍陀罗艺术及其佛教信仰精神的东传历程与中国化经验,可堪反思、重构与重视者极多。本书编撰,正望方家于此寓意,故赘言如上,盼观者留心,同求和平永久,人类文明共进,世界文化齐昌。公元前二世纪,古印度的桑奇寺院及其他庙宇开始使用浮雕的形式向世人传颂伟大佛陀寻求佛法的生平事迹。但是,此时的浮雕故事场景中并没有出现具体的佛陀形象,主要是以法轮脚印、菩提树等图像以示佛陀的存在。也许是因为佛陀生前曾经严令禁止塑其像,不允许个人崇拜主义形式出现:或也许是因为佛教的创始人佛陀在世人、信众的心目中过于伟大,以至于后人不知道如何去塑造其形象。这些原因我们现在也只能是猜测而论。

古犍陀罗地区在现在巴基斯坦西北部.这里也是当时古印度地区西北部的门户之地,由于这种特殊的地理位置,古键陀罗地区一直是战火纷飞、多民族争夺之地。该地从公元前后就受到古希腊文化的渗透,加上亚历山大大帝的东征,又将这个地区的古希腊化推向一个顶点。这时的古希腊雕塑文化早已能成熟地运用高超的写实手法,将神话中各种各样的神话人物进行拟人化、具体化的创作,人物造像雕刻水平已经相当高超。东方的佛教思想与西方的现实主义雕塑文化在古犍陀罗地区相遇,后而完美地结合,孕育出特有的键陀罗风格佛教造像法国著名的佛学专家阿勒弗莱德·福舍曾经这样形容键陀罗造像:“希腊人好比是父亲,古印度人好比是母亲,他们的结合诞生了键陀罗佛教美术。”古键陀罗地区是佛造像艺术的源点一说,早已是世界范围内学术界公认的事实。

最初期的佛教造像艺术大概是在公元前一世纪开始,经过了三、四个世纪以后,佛教美术在古键陀罗地区走到了鼎盛时期。前期佛造像主要是以当地的片岩材质(灰色、绿色、红色)为主,佛造像整体西方化特点明显,高鼻梁,深眼窝,波浪形发线,面部线条分明,神情肃穆、庄严,头部后有神格化的巨大背光,身着古罗马通肩长袍式佛衣,躯体塑造的健壮有力,比例协调,写实度高,神与人的形象被完美地结合在一起。公元三世纪,从罗马开始流行的一种以灰泥为材质的塑像工艺逐渐取代了用石材塑像的传统。灰泥材质的特点首先是材料容易获得,其次可以流水线式地批量塑造佛像,大大满足了当时寺庙、信众的供养需求。也正是这个时期,古键陀罗地区佛造像文化通过丝绸之路向东方的中国、朝鲜、日本传播,塑像的风格也随之变化。相比以前的西方化特征,人物面部表现开始变得圆润、表情柔美,不再是那么威严肃穆,东方化特质明显加强。传播到中国,先到达的地区是现在的新疆地区,例如著名的龟兹、高昌、于阗,都曾经是佛教昌盛之地。早在上个世纪这里就发现了大量的寺庙遗址,出土了数量众多的佛教造像,这些造像的风格明显是继承了古键陀罗地区的特点。佛教在键陀罗地区发展至公元五世纪左右,后因嚈哒帝国(白匈奴)的入侵佛教在此地区逐渐衰败,中国著名的唐代高僧玄奘法师,在公元629-630经过古键陀罗地区,详细地记载了当时因为战争而早已荒废的庙宇、倒塌的佛塔、被破坏的佛像等景象。古键陀罗北方的斯瓦地区,在中国古代文献中被称为优填国、乌仗那。该地区的佛造像艺术历史悠久,吸收西方雕刻艺术,融合本地雕刻思想,在键陀罗造像艺术中起到了承上启下的作用,并创造出具有独特的地方色彩的雕刻风格,特单独被定位为斯瓦特风格造像,是键陀罗造像艺术中不可缺少的重要部分。因其地理位置在偏远山谷之中,受战争影响较小,得以将佛教延续至约公元九世纪左右。

免责申明:

万圣书城仅提供下载学习的平台,《犍陀罗造像艺术之美》PDF电子书仅用于分享知识、学习和交流!万圣书城不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请提供《犍陀罗造像艺术之美》的资质证明,我们将于3个工作日内予以删除。

|